Как бы там ни было, работа над вертолетом была легализована. Опять конструктор мог погружаться в мир творческих исканий, начало которому было положено в далеком 1909 г. в Киеве. Открывалась новая страница биографии, третий этап творческой судьбы.

«Игоревский кошмар»

Прогресс развития винтокрылых летательных аппаратов был постоянно в поле зрения И. И. Сикорского. В 1929 г. он пришел к выводу, что успешный вертолет стал возможен. Для работы над созданием практического вертолета для начала надо было выбрать схему. С 20-х годов как среди проектов, так и среди натурных вертолетов наибольшее распространение получили различные одновинтовые схемы. Наличие только одного несущего винта существенно упрощало конструкцию фюзеляжа и трансмиссии, повышая надежность вертолетов. Кроме того, одновинтовая схема считалась привлекательной благодаря компактности и малому лобовому сопротивлению. Сказывалось влияние и успешно летавших одновинтовых автожиров. Существенной специфической проблемой одновинтовой схемы являлся выбор наиболее эффективного способа парирования реактивного момента несущего винта, что определило большое разнообразие одновинтовых схем.

Желание полностью обойтись без трансмиссии, а также рулевых винтов или других средств уравновешивания реактивного момента несущего винта, вносящих дополнительный вес и усложняющих конструкцию, привело к распространению среди энтузиастов схемы с так называемым концевым приводом. Схема подразумевала привод несущего винта не посредством механической трансмиссии от расположенного в фюзеляже двигателя, а путем установки на концах лопастей источников движения. Большинство в качестве таких источников рассматривало винтомоторные группы и потерпели неудачу из-за низкой эффективности пропеллеров, больших центробежных и кориолисовых сил, ломавших лопасти и затруднявших работу двигателей.

Учитывая этот опыт, И. И. Сикорский пришел к выводу, что пропеллеры на концах лопастей целесообразно заменить на реактивный выхлоп предварительно сжатого и подведенного к лопасти газа. Такую схему он запатентовал в 1929 г. (патент США № 1848389). Однако создание работоспособного вертолета с реактивным приводом несущего винта было нереально при уровне знаний и техники того времени, поэтому Игорь Иванович занялся в 1930 г. разработкой вертолета № 3 с механическим приводом.

Среди схем с механическим приводом наибольшее распространение в 20-30-е годы получила схема, при которой для компенсации реактивного момента несущего винта использовались поверхности в индуктивном потоке несущего винта. Но эффективность поверхностей сильно зависела от режима полета. От нее Сикорский тоже отказался и предпочел для компенсации реактивного момента несущего винта использовать высокоэффективный на всех режимах полета рулевой винт, установленный сзади на хвостовой балке. Для продольно-поперечного управления вертолетом он предусматривал использовать автомат перекоса.

К концу 30-х годов вертолетостроение достигло больших успехов. Особенно ощутимые результаты были получены на построенном в 1936 г. вертолете немецкого конструктора Г. Фокке. Летно-технические характеристики FW-61 были сопоставимы с характеристиками легкомоторных самолетов. Построенный в 1940 г. шестиместный FA-223 был запущен в 1941 г. в небольшую серию.

Успехи немецкого вертолетостроения оказали влияние на правительства других стран, где были приняты решения также приступить к постройке собственных вертолетов, годных к практическому применению. Конгрессом США в 1938 г. был принят так называемый билль Дорси. Билль предусматривал выделение 3 млн долларов на создание для американской армии винтокрылых летательных аппаратов.

Вертолет «Фокке-Вульф» FW-61 сыграл не только положительную, но и отрицательную роль в развитии вертолетостроения. Дело в том, что FW-61 имел редкую к моменту создания двухвинтовую поперечную схему. Во всем мире началось массовое увлечение поперечной схемой, в которой видели панацею от всех бед. Среди тех немногих, кто в конце 30-х годов оставался верен одновинтовой схеме, сторонников схемы с хвостовым рулевым винтом не было. Исключением опять стал Сикорский. Он посетил вместе со своим другом Ч. Линдбергом в 1938 г. Германию, где познакомился с Г. Фокке и осмотрел его вертолет. Игорь Иванович был восхищен успехом немецкого вертолетостроителя, но считал, что будущее за разрабатываемой им с начала 30-х годов одновинтовой схемой. Конструктор был глубоко убежден в правильности выбранного пути и в 1938 г. приступил к созданию натурного вертолета.

Разработка вертолета началась со стендовых испытаний. Использовалось два стенда: один для испытания несущих винтов, другой — системы управления. Только в марте 1939 г. после получения Сикорским убедительных результатов правление концерна дало разрешение на разработку чертежей. В июле началась постройка вертолета. Число чертежей было сведено к минимуму — только для системы управления и втулки. Изготовление же всех других частей и деталей осуществлялось по устным указаниям прямо на рабочих местах. Для облегчения последующих изменений и замены деталей конструкция разрабатываемого экспериментального вертолета намеренно выбиралась как можно проще.

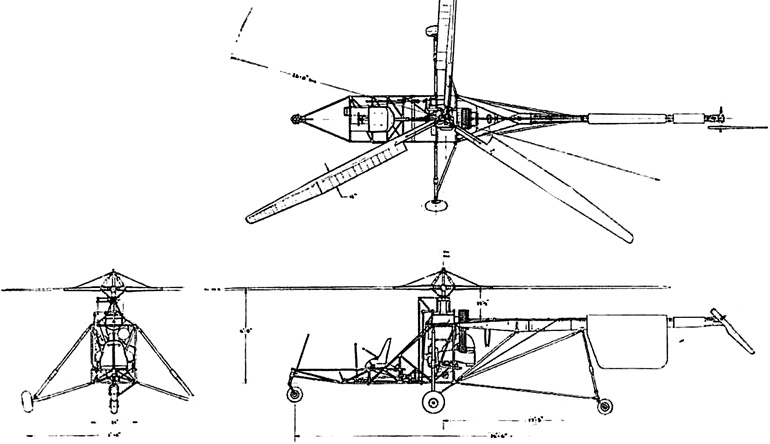

В сентябре 1939 г. постройка вертолета «Воут-Сикорский» VS-300 (S-46) была завершена. VS-300 имел совершенно примитивный вид. Простой ферменный фюзеляж не был обтянут даже полотном. Летчик открыто сидел на маленьком кресле спереди двигателя. Первоначально использовался небольшой двигатель «Лайкоминг» в 65 л.с. Мощность от него передавалась посредством клиновых ремней вверх на редуктор, от которого приводился простой по конструкции трехлопастный и трехшарнирный несущий винт, оснащенный фрикционными демпферами. Хвостовой однолопастный рулевой винт устанавливался на длинной коробкообразной балке, склепанной из листовой стали. Четыре свободно ориентирующихся колеса шасси располагались ромбом.

При первой же раскрутке несущего винта конструктор встретился с необходимостью отстройки резонансов в конструкции. 14 сентября 1939 г. И. И. Сикорский наконец оторвал VS-300 от земли. По программе вертолет осуществлял лишь кратковременные (1–2 мин.) подъемы на привязи. В первых же отрывах от земли проявилось отсутствие опыта в разработке автомата перекоса, подборе его кинематики. Это существенно осложняло управление вертолетом, приводило к раскачке его летчиком. В конце концов в декабре 1939 г. вертолет опрокинулся.

Первый вариант VS-300

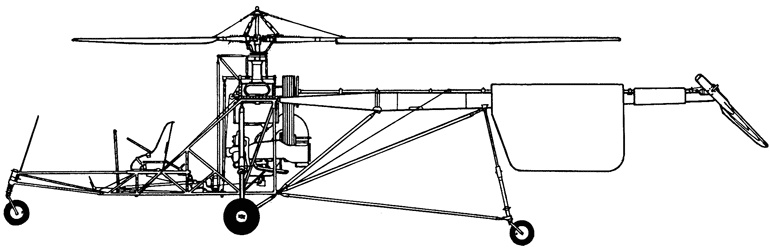

В начале 1940 г. Сикорский решил отказаться от автомата перекоса и управление обеспечивать тремя рулевыми винтами. На хвосте рядом с вертикальным установили два горизонтальных рулевых винта. Одновременное изменение общего шага этих горизонтальных винтов должно было обеспечить управление по тангажу, а дифференциальное — по крену. Тогда же был введен механизм коррекции между шагом несущего винта, дросселем двигателя и шагом рулевых винтов. Хвостовая балка приняла форму крестообразной ферменной конструкции. В этой конфигурации VS-300 Сикорский осуществил 13 мая 1940 г. первый подъем в воздух без привязи.