В киевских газетах появились восторженные отклики, но они не вскружили молодому пилоту голову. Почти каждый день Сикорский приходил на Куреневский аэродром, выруливал БиС-2 и пытался выжать из него лучшие результаты. После пробега самолет легко отрывался от земли и поднимался на высоту около 3 м, но потом вдруг снижался и тяжело плюхался на землю. Так продолжалось при каждой попытке набрать большую высоту. Игорь тогда еще не знал о существовании экранного эффекта, но тем не менее сделал правильный вывод и улучшил несущие свойства крыла, заменив полотно на крыльях на более плотное и покрыв его лаком. Были произведены также и другие мелкие доработки.

Сикорский на своем первом самолете

29 июня 1910 г. Сикорский поднял модифицированный БиС-2 в воздух и набрал высоту в 4 м. Самолет не терял высоту и продолжал полет по прямой. В первый раз пилот почувствовал, что полностью контролирует машину, она слушается рулей и готова нести своего властелина сколько угодно. Вечером 1 июля Игорь возобновил полеты. Привычно он вырулил свой биплан на старт. Разбег, отрыв. Привычно набирается высота. Вот уже 25 метров. Внизу в плотных сумерках проплыла граница аэродрома. Надо разворачиваться. Игорь, стараясь не допускать крен, как и предписывали все наставления, надавил на педаль. Самолет начал «блинчиком» разворачиваться. Радиус оказался довольно большим, и, оглянувшись, пилот понял, что аэродром остался далеко позади. Занятый машиной и обзором местности, он вдруг с ужасом заметил, что потерял аэродром из виду. Опасаясь, что в наступающей темноте он может на него не попасть, пилот решил, что пока еще различима земля, надо искать площадку и садиться. Посадка на незнакомой местности закончилась поломкой машины.

Хотя самолет получил значительные повреждения, бережливый Сикорский сохранил его части и в следующем году восстановил машину. Восстановленный БиС-2 был оснащен новым рядным немецким мотором «Хильц» и получил новое название «Малый биплан Сикорского учебного типа», а затем С-3А. Он использовался в летной школе Сикорского как учебный самолет для отработки взлетов, полетов по прямой на небольшой высоте и посадок.

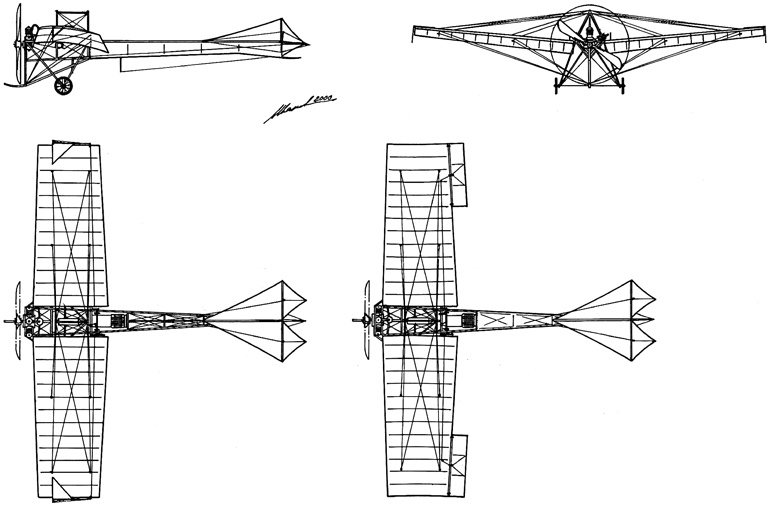

Одновременно с переделкой БиС-1 и БиС-2 Сикорский помогал Былинкину строить самолет-моноплан БиС-1 и внес большой вклад в постройку этого аппарата, особенно в его последующую доводку. Постройка моноплана закончилась 25 мая 1910 г. Это был одноместный расчалочный фюзеляжный моноплан с двигателем «Анзани» 25 л.с. Фюзеляж трехгранного сечения был обтянут полотном и, сужаясь, переходил в хвостовое оперение. Путевое управление осуществлялось педалями, продольное — румпелем на левом борту, а поперечное — ручкой. Первоначально для поперечного управления предназначались интерцепторы — небольшие поверхности, установленные сверху по концам крыльев, но в дальнейшем был оснащен элеронами. Газета «Киевлянин» сообщала: «16 июня 1910 г. в 5 утра первый полет первого русского моноплана БиС под управлением И. И. Сикорского…» Сикорский научил пилотировать моноплан Былинкина, а затем и других киевских студентов-энтузиастов.

Кроме Былинкина Сикорский помогал строить самолет еще одному своему товарищу по обществу воздухоплавания — студенту К. К. Эрганту. Ему он даже подарил двигатель «Анзани», стоявший ранее на БиС-1. Эргант строил в киевских железнодорожных мастерских оригинальный самолет-бесхвостку. Из-за отсутствия средств самолет Эрганта так и не был завершен постройкой.

В течение июля 1910 г. Сикорский сделал прикидочные расчеты новой машины, подготовил чертежи. Основное направление мысли — переход на более мощные двигатели, усиление конструкции. «Необходимо для летания по воздуху строить не крылья, а летательную машину». С-3 в основном был похож на своего предшественника, но несколько длинее и солиднее. 40-сильный мотор «Анзани» и кресло пилота теперь крепились не к центроплану, а к специальной ферме — прообразу гондолы фюзеляжа. Хвостовое оперение стало классическим.

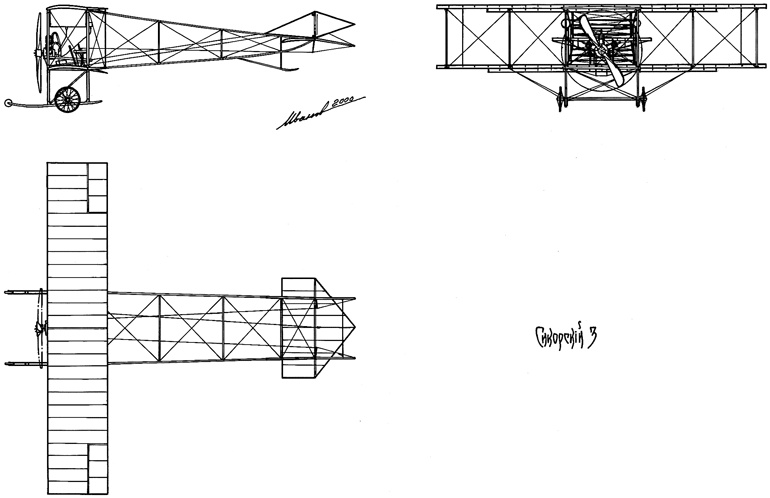

Самолет С-3

К середине октября 1910 г. новый С-3 был окончательно готов. 16 октября Сикорский выполнил на С-3 первый полет по прямой. Самолет легко взлетал, хорошо реагировал на действия органов управления и имел запас по мощности. В общей сложности было сделано 12 полетов. Игорь вполне освоил машину, уверенно взлетал и производил посадку. Опять пришло время сделать попытку полета по кругу. В понедельник 13 декабря авиатор ушел на С-3 в 13-й полет, но теперь уже в настоящий, покинув родной аэродром. Сикорский набрал высоту 30 м, пересек границу аэродрома и начал разворачиваться влево. Самолет послушно лег в разворот и был совершенно устойчив. Но радость длилась недолго. Авиатор почувствовал, что двигатель постепенно теряет мощность. В аварийной ситуации пилот не растерялся и спланировал на лед замерзшего пруда. Лед треснул, мотор С-3 отвалился и ушел под воду. На следующий день Сикорский с помощью друзей вытащил его на берег и осмотрел. Как выяснилось, мотор по ошибке оставили на позднем зажигании.

После серии неудач и больших денежных затрат настало время хорошо подумать. Прошло два года активной работы в авиации. Построено четыре самолета. На них израсходованы значительные средства, затрачена масса времени, а в результате общий налет составил 15 мин. Было над чем задуматься. Хотя семья Сикорских не бедствовала, лишних денег не было. Но как бы ни было тяжело, Игорь ни разу не услышал ни одного слова упрека, ни одного осуждающего взгляда со стороны членов семьи. Основная поддержка и помощь шли со стороны отца и Ольги. Они понимали, что занятия Игоря — это не пустая забава или развлечения, с такой самоотверженностью можно делать только что-то очень серьезное, и верили в него.

Моноплан БиС-1

За эти два года Игорь уже безнадежно отстал от своих сверстников по институту. Он использовал все возможные отсрочки и льготы, и теперь надо было решать: или оставаться в институте, наверстывать упущенное, готовить диплом и жертвовать авиацией, хотя бы на время, или же окончательно оставить институт и полностью отдаться любимому делу. Здесь был явный риск, но Сикорский верил в себя. Он приобрел огромные по тем временам знания в совершенно новой области деятельности человечества. И с каждым днем эти знания расширялись и углублялись. Игорь не смог увидеть себя вне авиации, которая уже полностью завладела его сердцем. Созрело твердое решение продолжать работу, быть в первых рядах конструкторов и пилотов зарождающейся русской авиации. Как только это решение было принято, на душе стало легко, все страхи и сомнения улетучились. Теперь только вперед. Иван Алексеевич и Ольга благословили конструктора.

Небесная «пятерка»

Весной 1911 г. для Сикорского начался новый этап. Командование Киевского военного округа, печась о развитии отечественной авиации, предоставило под аэродром Сырецкое стрельбище, расположенное на западной окраине города. Там быстро появились новые постройки. Среди них особо выделялся ангар с вывеской «Аэропланные мастерские Сикорского». Они предназначались для изготовления самолетов не только для себя. Ожидаемые заказы должны были принести средства, так необходимые для продолжения конструкторской деятельности.