При таком положении дел дети Ярослава не могли считать себя безопасными, почему помянутые Федор Данилович и тиун Яким бежали с юными княжичами к отцу их, а новгородцы, пославшие перед тем послов к Ярославу – звать его в Новгород на всей воле новгородской, не дождавшись возвращения этих послов, послали других звать к ceбe Михаила черниговского. Послы эти, впрочем, задержаны были союзником Ярослава, князем смоленским.

Но у Михаила пока связаны были руки борьбой с Даниилом галицким; а как только между южными князьями состоялся мир, он поспешил в Новгород, где принят был с восторгом. Уладивши дела новгородские, Михаил поспешил (1229 г.) в Чернигов, оставив в Новгороде юного сына своего, Ростислава. Ярослав не упускал случая к притеснению Новгорода.

В самом Новгороде происходили волнения и беспорядки вследствие вражды посадника Водовика с сыном известного посадника же Твердислава; к тому же цены на хлеб еще более поднялись вследствие бывших в сентябре 1230 г. морозов, побивших озими. Михаил, во второй раз бывший перед тем в Новгороде и обещавшийся опять приехать в сентябре, не являлся: Ярослав, злобившийся на него из-за Новгорода, сдерживал его; к тому же Водовик, поднявший сильную междоусобную бурю в Новгороде, ушел с юным Ростиславом в Торжок.

Новгородцы послали объявить Михайлову сыну, что отец его изменил, что они найдут себе другого князя; выбрали нового посадника и тысяцкого, разграбили домы прежних сановников и звали к себе Ярослава. 30 декабря 1230 г. Ярослав целовал к новгородцам крест «на всех грамотах Ярослава» (Владимировича). Пробывши здесь две недели, он уехал в Переяславль, а в Новгороде опять оставил детей своих, Федора и Александра.

В 1236 г. Ярослав уехал княжить в Киев; сын его Федор умер в 1233 г., так что теперь Александр оставался в Новгороде более или менее самостоятельным князем. Татарское нашествие 1238 г., как известно, не коснулось Новгорода, и юного князя новгородского, по выражению летописи, Бог соблюл от татарского меча.

Между тем как восточная Русь все внимание должна была обратить на пришельцев-завоевателей, Новгородская область имела под боком своих врагов в лице шведов, многих финских племен и ливонских рыцарей.

Несомненно, в виду частых вторжений этих врагов в Новгородскую землю, Александр, сыгравши в 1239 г. свадьбу свою в Торжке (он женился на дочери Брячислава полоцкого), начал укреплять берега Шелони, а года через два неприятель действительно появился, хотя и с другой стороны: в 1240 г. шведский король, вероятно, в наказание за набеги новгородцев на Финляндию, послал на Новгородскую землю зятя своего Биргера со множеством шведов, норвежцев и финнов (с ним были, по летописям: «свей и мурмане, Сумь и Ямь»), которые через Ладожское озеро и р. Волхов должны были доплыть до самого Новгорода.

Но Александр с немногочисленною новгородскою ратью встретил их на берегу Невы, где и произошла битва, украшенная поэтическими сказаниями (явление Бориса и Глеба) и давшая Александру прозвание Невского. Последний лично участвовал в битве со шведами и, по словам летописи, «неверному кралю их (Биргеру) возложил ocтpиeм меча печать на челе». В том же году, вследствие ссоры с новгородцами, о причинах которой летописи умалчивают, Александр с матерью, женой и вообще со всем двором своим уехал из Новгорода в Переяславль-Залесский.

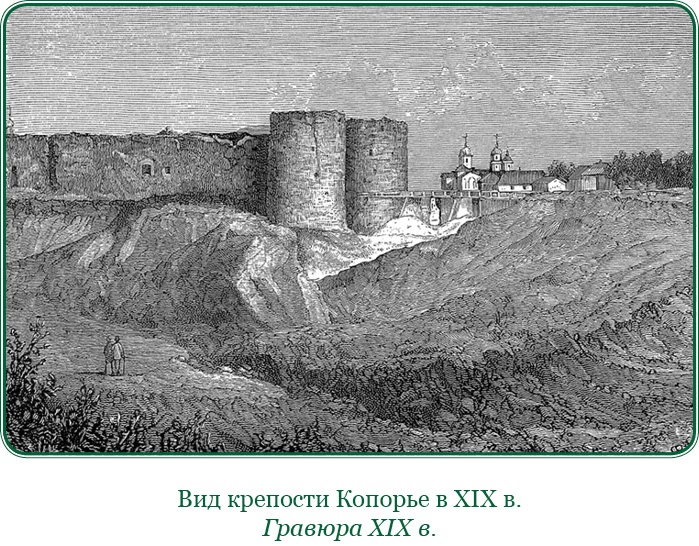

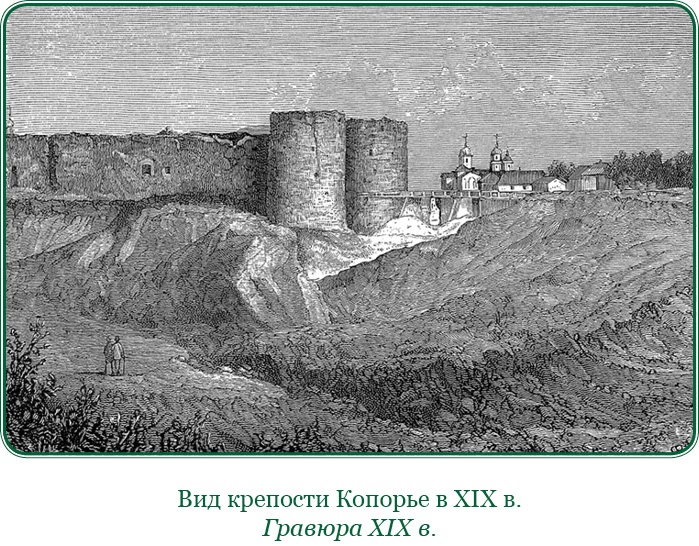

Но не прошло и года по отъезде его, как на новгородские земли напали ливонские немцы, Чудь и Литва; немцы повоевали Водь и наложили на нее дань; в погосте Копорьи сделали острог (город), взяли г. Тесов и, вообще, не доходили до Новгорода только на 30 верст. В таких крайних обстоятельствах новгородцы обращаются к вел. кн. Ярославу Всеволодовичу и просят себе князя; Ярослав отпустил к ним сына своего Андрея, но он, как видно, не оправдал надежд и желаний новгородцев: второе новгородское посольство, во главе которого был владыка Спиридон, просило отпустить Александра.

Ярослав, по некоторым летописным известиям, едва согласился отпустить его. Между тем немцы опять напали на Новгородскую землю: на этот раз они забрали скот по р. Лyге, так что сельским жителям нечем было обрабатывать землю. В 1241 г. Александр приехал в Новгород, к общей радости граждан; и в том же году с новгородцами, ладожанами, корелами и ижорянами выступил в поход на немцев: он взял Копорье; взятых в плен немцев частью отпустил, а частью отвел в Новгород; вожан же и Чудь, «переветников», перевешал и вскоре возвратился в Переяславль.

В том же году немцы напали на Псков, побили псковичей и в городе посадили своих наместников. Заслышав об этом, Александр с братом своим Андреем прибыл в Новгород в том же 1241 г. Братья Ярославичи с новгородцами и низовцами изгоном (быстро и неожиданно) устремились к Пскову, перехватали там немцев и Чудь, а немецких наместников из Пскова отправили в Новгород. Таким образом, Псков был освобожден.

Но рыцари не думали уступать Невскому герою: они выступили против него и в начале имели успех, – ими разбит был передовой отряд русских, вступивших в Ливонию. Александр должен был податься назад и искать удобной позиции: он остановился «на Чудском озере, на Узмени у Воронья камени». Немцы устремились на русских, и произошло известное Ледовое побоище.

Это было 5 апреля 1242 г. Русские взяли верх и семь верст гнали немцев по льду; 500 рыцарей (по другим – 400) пало в этой битве и 50 взято в плен. Победителя встретили в Пскове с крестами и хоругвями. В то же время литовцы начинают делать, по выражению летописи, «пакости» Новгородской земле, и Александр устремляется на них: в один поход, если верить летописи, он победил семь ратей литовских и такой страх нагнал на литовцев, что, – как говорит летопись, – они после того начали «блюстися имени его». После этой победы Александр отправился в Низовскую землю.

Между тем, в том же году немцы прислали послов в Новгород, когда уже Александра там не было («без князя»); они отказывались от недавних своих завоеваний и просили о размене пленных: «что есмы зашли Водь, Лугу, Пльсков, Лотыголу мечем, говорили они, то ся всего отступаем». Таким образом, со стороны ливонских рыцарей новгородские и псковские волости пока были обеспечены в отношении безопасности.

Но южные границы не безопасны были от набегов Литвы. В 1245 г. литовцы опустошали окрестности Торжка и Бежецка, где теперь княжил, с соизволения Александра Невского, Ярослав, сын Владимира псковского, живший до того у ливонцев и недавно воевавший с последними Псковскую землю.

Этот Ярослав с новоторжцами погнался за литовцами, но был побит ими; потом, совместно с тверскими воеводами, Яведом и Кербетом, которые вышли с тверичами и дмитровцами, он опять погнался за литовцами; у Торопца произошел бой, клонившийся не в пользу русских.

На следующий день явился Александр с новгородцами: он отнял у литовцев весь полон и побил восемь князьков литовских. Новгородцы пошли отсюда восвояси, а Александр «с своим двором» продолжал преследовать неприятеля и окончательно добил его у г. Жижиц у Усвята. Захватив с собой из Витебска сына, он пошел к Новгороду, но на пути встретил другую литовскую рать, которую также побил.