Земля наша стала достоянием иноплеменников… Свели мы на себя гнев Господа, как дождь с неба, подвигли на себя ярость Его, отвратили от себя великую Его милость… Отступим от всех злых дел, от разбоя, грабительства, пьянства, скупости, обиды, воровства, лжи, клеветы, резоимания (ростовщичества)».

Так смотрели наши лучшие люди того времени на постигавшие Русскую землю бедствия, такими же мыслями руководился, без сомнения, и благоверный князь, стоявший во главе русского народа в то тяжкое время, смиренно признавая в грозных испытаниях проявление Высшей Воли и лишь заботясь о том, чтобы тяжкие удары окончательно не сломили народных сил.

В числе земель, подвергшихся исчислению, не упомянуты северные области: Новгород и Псков. Но перепись и там, как увидим ниже, была уже решена и только отложена до поры до времени. Приднепровье оставлено без исчисления, вероятно, по его запустелости, вследствие татарских погромов и непрестанных литовских набегов. «Жителей везде мало, – писал папский посол, проезжая близ Киева, – они истреблены монголами или отведены в плен».

Из общего исчисления исключалось православное духовенство. Это истекало из известного уже нам покровительственного отношения монголов к вере подвластных народов. Ханы не только не стесняли веры наших предков, напротив – считали своей обязанностью охранять ее и в своих ярлыках русскому духовенству, дарованных в защиту его прав, говорили: «Кто будет хулить веру русских или ругаться над нею, тот ничем не извинится, а умрет злою смертью».

Относительно самой дани мы не находим в летописях подробных известий. Известно, что подати в татарских землях были многочисленны и разнообразны. С покоренных народов взимались: десятина (десятая часть хлебного сбора), тамга и мыть (пошлины с торгующих купцов и провозимых товаров), поплужное, ям, подводы и корм (обязанность доставлять подводы и съестные припасы татарским послам, чиновникам и гонцам), мостовщина, рекрутство, сбор рати, ловитва ханская, запрос, дары, доходы, поминки. Со всеми этими видами повинностей, за исключением разве воинской, предстояло ознакомиться и русскому народу.

Наконец, при исчислении народа, по словам летописи, татары ставили десятников, сотников, тысячников и темников. Из летописей и ярлыков, данных духовенству, мы видим, что в числе татарских чиновников на Руси еще упоминаются: баскаки, таможники, данщики, поборщики, писцы, послы, гонцы, сокольники, ловцы, пардусники, побережники, бураложники, заставщики, лодейники.

По справедливому замечанию Беляева, мы не видим в этом исчислении ни волостеля, ни воеводы, ни судьи, ни даже тиуна. Действительно, как показывают сами названия, все эти чиновники вовсе не участвовали во внутреннем управлении русского народа. Возбуждает вопрос разве только одно из вышепоименованных должностных лиц, именно баскак. Даруга и баскак обозначают одно и то же – «давителя».

Так как даруга в самой Орде заведовал сбором дани, то и баскак, очевидно, имел то же значение в землях покоренных. Рассмотрение различных летописных известий о баскаках на Руси приводит к тому заключению, что и они также не были правителями. Начальствуя татарскими отрядами, размещенными в главных городах, они стояли на страже ханской власти с обязанностью подавлять всякое сопротивление русских, особенно при сборе дани, равно как и следить за поведением князей, почему-либо возбуждавших подозрительность татар.

К тому же в конце XIII ст. мы не встречаем более в летописях известий о баскаках – ясный знак, что их уже не было на Руси. А через удаление баскаков и других должностных лиц наши князья и совершенно освобождались от всякого влияния татар на свои распоряжения, «но и во время присутствия баскаков, – по замечанию историка, – мы не имеем основания предполагать большого влияния их на внутреннее управление, ибо не видим ни малейших следов такого влияния».

Подводя итог всему, скажем словами историка, что «Россия, при определении своих отношений к монгольским ханам, во-первых, сохранила власть своих князей, которые сделались таким образом посредниками между государством и ханами; во-вторых, ей оставлены были ее родные законы и собственный суд во всех делах, что в особенности способствовало сохранению русской жизни и русского характера; в-третьих, ей предоставлена была неприкосновенность не только религиозных верований, но даже и церковного устройства, что преимущественно питало чувство народной самостоятельности и привязанности к своему родному; и в-четвертых, наконец, Россия, по определению своих отношений к ханам, удержала за собой, как государство самостоятельное, право войны и мира без посредства ханов и их сановников.

Таким образом, Александр только одним умением вести переговоры, благоразумной настойчивостью и выжиданием времени достиг того, что Россия, совершенно покоренная монголами и решительно не имевшая сил им противиться, получила от своих могущественных повелителей, не поднимая оружия, права державы почти самостоятельной, то есть достигла того, чего не всегда добиваются другие народы, даже после упорной борьбы, и притом от повелителей не столь могущественных, какими были монголы в XIII ст.

Очевидно, подати, поборы и разные повинности, наложенные на русских монголами, были очень тяжелы, и народ много должен был терпеть от посланцев хана, особенно вначале; но эта тягость была временна, и, что важнее, за Россией осталась ее народность, эта душа и жизнь государства. Четырехлетние труды Александра в переговорах с ханами и их сановниками не остались без успеха.

Конечно, современники, может быть, не замечали этого, но мудрый ратоборец за Русскую землю знал, чего добивался, и посему вполне заслуживает благоговение и благодарность потомства, которое, уже зная последствия Александровых забот, может с большей правдивостью оценить его труды»

Окончив благополучно исчисление в землях Рязанской, Муромской и Суздальской, распределив дань между жителями и поставив сборщиков и надзирателей за исправностью платежа, татарские сановники отправились в Орду, чтобы донести хану об успешном исполнении возложенного на них поручения.

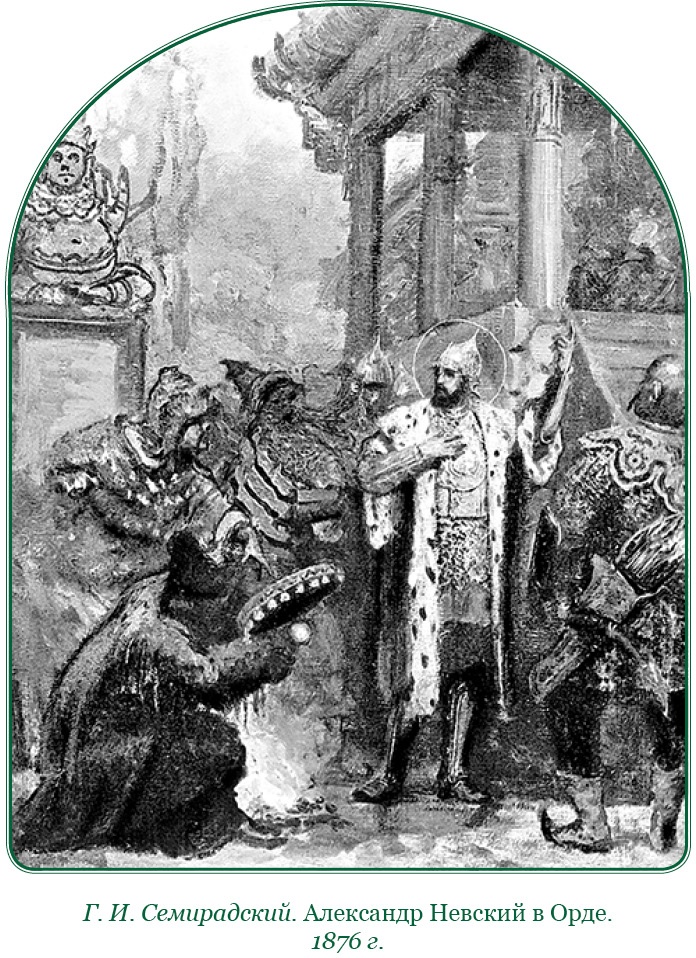

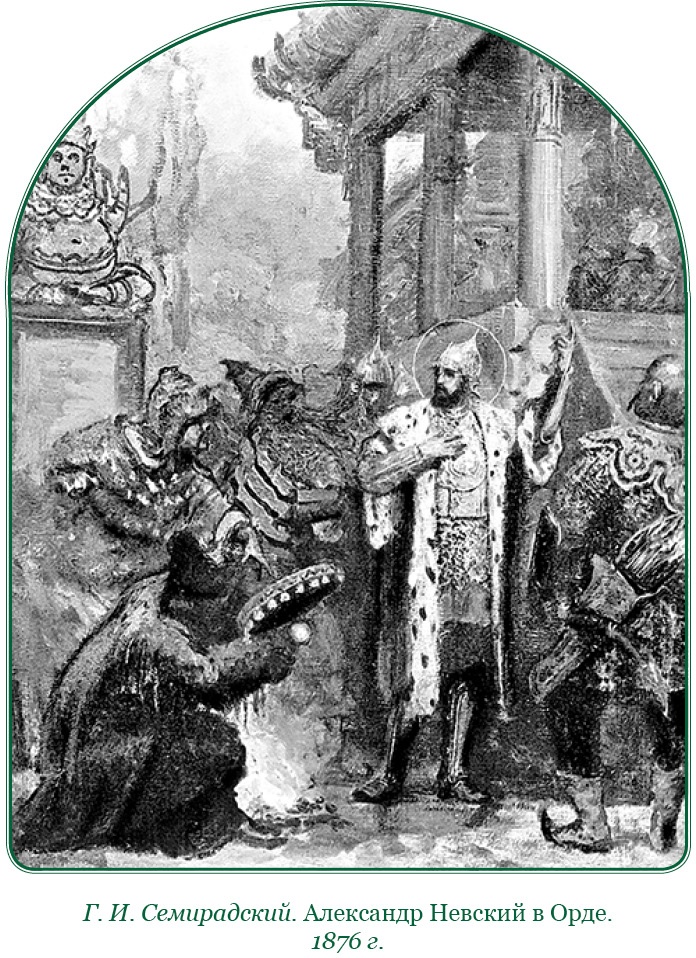

Немедленно отправился туда же и Александр в сопровождении русских князей, с тем чтобы еще раз засвидетельствовать перед ханом о добросовестном исполнении русским народом возложенных на него повинностей и выразить хану чувство благодарности за милостивое отношение его к своему верному улусу.

Вместе с тем необходимо было еще раз отблагодарить Улавчия и других вельмож, с которыми Александр имел дело. Хан принял русских князей весьма милостиво, но, отпуская их от себя, еще раз решительно выразил свою волю, что в числе подвластных ему земель должен находиться и Великий Новгород…

Таким образом, труднейший подвиг наполовину был исполнен, но то, что предстояло еще впереди, едва ли не было труднее. Не говоря уже о Новгороде, можно было опасаться, что жители и других русских областей едва ли спокойно понесут возложенное на них бремя.

Правда, страх перед монголами был еще велик, опасения новых погромов могли сдерживать население в пределах покорности. Но хватит ли народного терпения для того, чтобы изо дня в день непрестанно чувствовать над собой гнет, жить вечно под страхом возмездия за малейшую неисправность, испытывать неизбежные насилия и притеснения при сборе дани? Все эти соображения, конечно, приходили в голову Александру, и он с тяжелой, озабоченной думой возвращался на родину…