Вот не первая, хотя и не последняя, мольба из сокровенной «черной тетради»:

О если б совсем потерять эту возможность сладострастной грязи, которая, знаю, таится во мне и которую я даже не понимаю, ибо я ведь и при сладострастии, при всей чувственности – не хочу определенной формы любви, той, смешной, про которую знаю…

Комментируя эту дневниковую запись, Сергей Маковский приводит вполне убедительную, на его взгляд, разгадку:

Отсюда неукротимая ее девственность и влечение не только к женщинам, но и к мужчинам с двоящимся полом. Сказано ею и это без обиняков: «Мне нравится тут обман возможности – как бы намек на двуполость: он кажется и женщиной, и мужчиной. Это мне ужасно близко.

Двуполой прелести, смешению полов посвящены и многие рассказы и стихи Зинаиды Гиппиус:

Ждал я и жду я зари моей ясной,

Неутомимо тебя полюбила я…

Встань же, мой месяц серебряно-красный,

Выйди двурогая, – Милый мой – Милая…

Творческое сотрудничество супругов Мережковских началось почти сразу после встречи и приезда в Петербург, в 1888 году. Дмитрий представил ее друзьям, литераторам и издателям. Одним из первых среди них был Николай Минский. О любовной истории Минского и горничной Мережковских Зинаида написала свой первый рассказ (который был вскоре напечатан). Потом она сама влюбила в себя Минского. Зинаида объясняла, что мужская влюбленность помогает ей легче любить себя саму. Однако этим единственным достижением и приходилось довольствоваться ее поклонникам. Вряд ли этого им было достаточно.

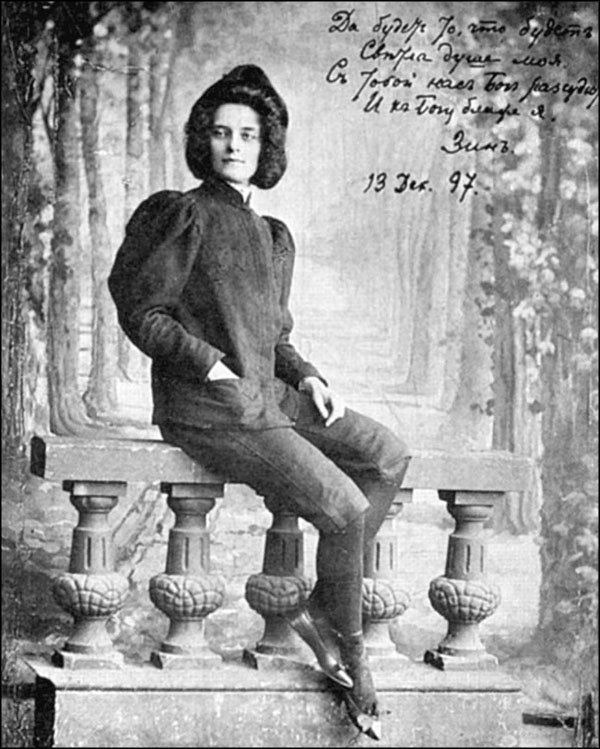

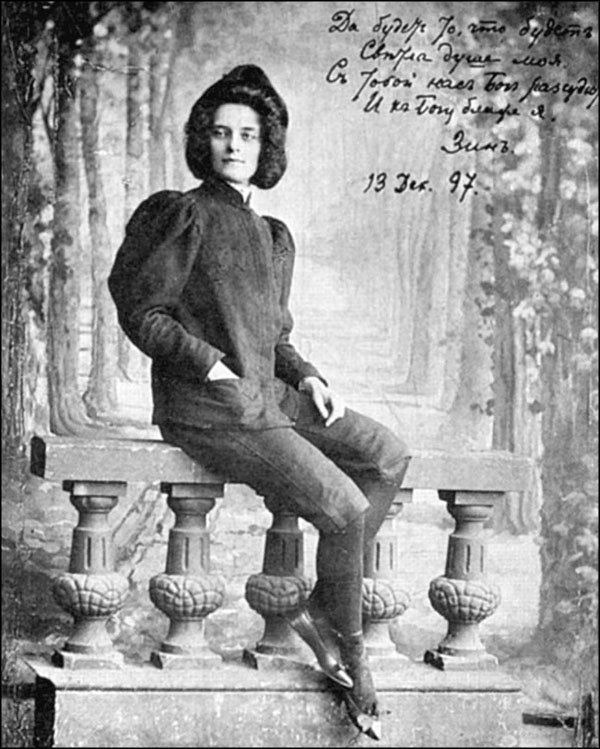

Зинаида Николаевна Гиппиус (1869–1945) – русская поэтесса и писательница, драматург и литературный критик.

Надпись на фотографии:

Да будет то, что будет,

Светла печаль моя.

С тобой нас Бог рассудит —

И к Богу ближе я.

Зина. 13 декабря 1897 г.

Вслед за Минским в ряду поклонников Зинаиды объявился другой пишущий интеллектуал, большой знаток искусства Аким Волынский. Второй роман был продолжительнее первого и тоже завершился скандалом. Надо сказать, что Волынскому вообще не слишком везло в любви. Он считал себя воспитателем яркой звезды Серебряного века – балерины Иды Рубинштейн (известной нам благодаря портрету кисти Валентина Серова). Юная Ида с готовностью выслушивала советы эстета Волынского, даже ездила с ним за границу, но на все предложения о большей близости или браке отвечала решительным отказом.

Оскорбленный отказом Иды «пойти рядом по жизни» Аким Волынский-Флексер оставил нам и литературный портрет этой звезды, которую позднее эмигрантская пресса называла «божественной Идой». Волынский писал о «жестокой красоте, царственном великолепии и роскоши» молодой балерины и богачки, о новом эротическом образе женщины-вамп:

Высокая, неправдоподобно тонкая фигура, бесстрастное лицо – все в образе этой хрупкой, похожей на натянутую струну женщины было необычно, влекло обещанием упоительных контрастов, пугало леденящей отрешенностью.

Обещание, которое разглядел в молодой ученице Фокина влюбленный в нее эстет Волынский, сбылось только наполовину. Сбылось оно в Париже на гастролях театра Дягилева, в роли Клеопатры. Там, где другой балерине приходилось тратить столько сил на сложнейшие пируэты, «божественной Иде» удалось, по словам Фокина, обойтись «минимальными средствами». Она встала с носилок, «приняла позу», и покоренный зал обрушил на нее рукоплескания. Увы, бедному Волынскому-Флексеру от этого парижского триумфа перепало совсем немного. Зато в долгом (но тоже вполне платоническом) петербургском романе с юной Зинаидой Гиппиус красноречивый Аким Волынский смог отвести душу, хотя дальше порога ее спальной допущен не был. Они много говорили о жизни, об искусстве, о морали, о судьбах России. В те первые годы совместной жизни Зинаиды и Дмитрия супруги еще не так глубоко погрузились в проблемы христианской религии: они скорее склонялись к культу Пана и гедонизму. Когда их здоровье потребовало жаркого солнца, они посетили Сицилию и гостили в Таормине на вилле, которая была в те годы гнездом высокоинтеллектуального гомосексуализма. Зинаиде так понравился юный партнер хозяина виллы Анри Бриге, что она посвятила ему несколько стихотворений. Впрочем, даже и признаваясь, что ей (как позднее Цветаевой) нравились гомосексуалисты («с внешней стороны люблю иногда педерастов»), она почитала их «все-таки лишь карикатурой» на свой идеал («на того, кто мог бы мне нравиться»).

Уже в первые годы петербургской жизни (в конце восьмидесятых – начале девяностых) Зинаида становится весьма популярной столичной писательницей. Еще большей популярностью, чем стихи, рассказы и романы, пользовались ее критические статьи и рецензии, которые она подписывала самыми разнообразными мужскими именами. Самым известным из них было имя Антон Крайний.

Супруги сближаются в ту пору с дягилевским «Миром искусств», где они печатают серьезные статьи о религии. Эти статьи, слишком высоколобые и не вполне уместные в журнале искусства, охотно брал их верный единомышленник и поклонник Дмитрий Философов, кузен и возлюбленный Дягилева, отвечавший за журнальную прозу. Позднее, несмотря на сопротивление кузена, Философов на долгие годы сделался «секретарем» и членом семьи Мережковских. Он был, пожалуй, самой большой любовью Зинаиды, но, оказавшись однажды в ее постели, не смог, при всей их многолетней любви, преодолеть отвращения. Оставалось лишь духовное общение, творчество и совместная религиозно-просветительская деятельность, которой все трое отдавались с большим пылом. Рамки «гедонистического искусстволюбия» журнала «Мир искусства» ограничивали творчество Мережковских. Рождается их собственный журнал «Новый путь», где Антон Крайний, обвиняя декадентов в эгоизме, зовет их на простор «соборной религиозной правды».

Мережковские и несколько их единомышленников хлопочут об учреждении Религиозно-философского общества. На квартире у Мережковских проходят религиозно-философские собрания. В Петербурге спорят теперь о путях православия, в дискуссиях участвуют представители православного духовенства и такие писатели, как Розанов и Белый, такие философы, как Франк и Карсавин или вполне левые в ту пору Бердяев и Булгаков. Сам Победоносцев (тот самый, который, по словам Блока, «над Россией простер совиные крыла», но в сравнении с севшими в руководящие кресла Бухариным, Сусловым или Ждановым был просто беспечный демократ и либерал) разрешил все эти дерзостные дискуссии о религии и церкви. Таково было время, о котором историк Серебряного века Маковский писал:

…в России со времени Петра православие как церковь действительно омертвело, целиком подчинившись «царству от мира сего», бюрократическому самодержавию. Совершенно естественно поэтому сгруппировалась вокруг Мережковского и его Эгерии, З. Гиппиус, та интеллигенция «начала века», которая с понятием Бога соединяла понятие свободы, жаждала веры, но не могла мириться с закрепощением церкви государством и во имя духовной правды хотела преобразить российское политическое бытие. Таким образом Мережковские уже в 1901 году сделались средоточием, вокруг них объединилась наиболее духовная интеллигенция – и создалось движение, которому недоставало только выхода в широкую общественность.