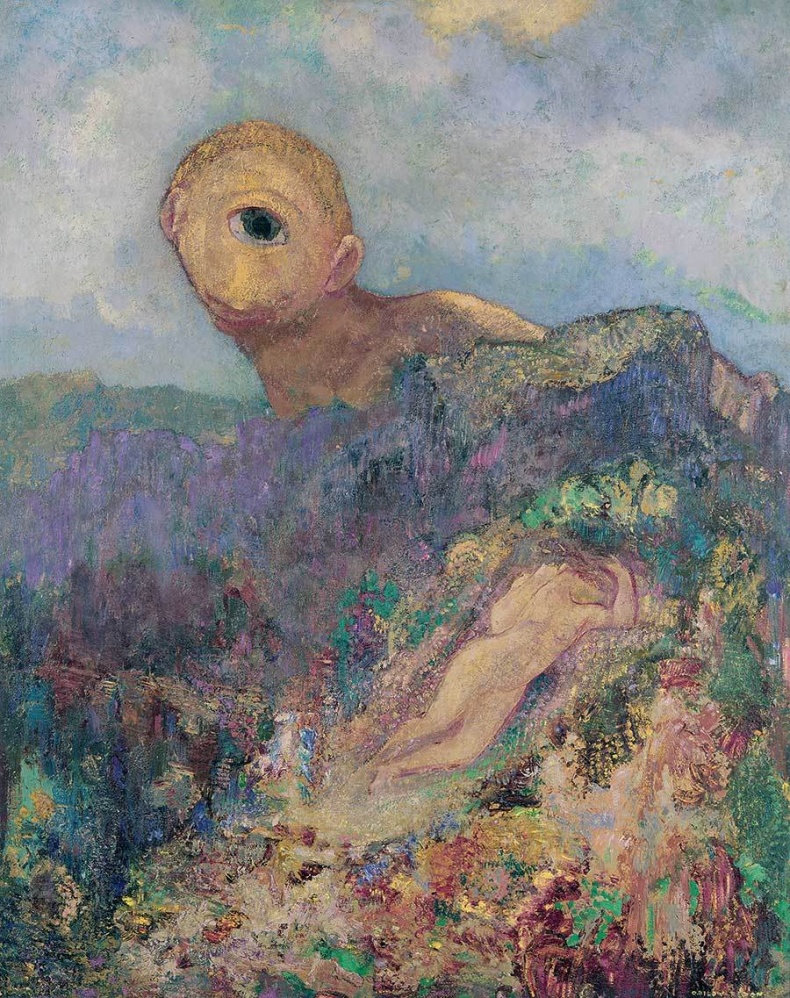

Одилон Редон. Циклопы. Ок. 1914. Музей Крёллер-Мюллер, Оттерло, Нидерланды.

— Это окунь, — предположила одна.

— Нет, скорее камбала, — ответила вторая.

Определив, таким образом, Редона в рыбный ряд, они прошествовали к цветочным натюрмортам.

— А вот это красиво.

Проблема же самого Редона куда интереснее и кроется в поисках ответа на следующий вопрос: насколько индивидуальность художника развивается от того, что он совершенствует свои сильные стороны, а насколько — благодаря тому, что избегает демонстрировать слабые? Хочется ответить, что важно и то и другое, однако вспомним Брака (или, наоборот, Пикассо, у которого не было очевидных недостатков, только куча достоинств — что само по себе может быть недостатком). Редон же прекрасно знал о своем недостатке — и это была одновременно его личная и глобальная проблема. В дневнике он описывает свое художественное воспитание и вспоминает "лихорадочную дрожь", охватившую его при первом столкновении с работами Делакруа, и бешеный восторг от работ Милле, Коро и Моро. Он пишет далее:

"Когда впоследствии я отправился в Париж, чтобы более подробно изучить работу с живой моделью, было, по счастью, уже поздно: я уже сформировался".

И это правда: изображения людей давались ему хуже деревьев. В его работах нет силуэта, превосходящего "Дерево с подрезанными ветвями", нет портрета лучше, чем "Дерево на фоне голубого неба" (1883) — полуабстрактный треугольник ствола и пышное облако листвы. Камни ему тоже удавались хорошо, и многие героини его ранних картин отличаются некой рубленостью черт: "Ангел в оковах" вряд ли взлетел бы, даже не будь на нем оков. Впоследствии, занявшись портретной живописью, он стал прибегать к стилизации: теперь всем его героиням стала присуща некая птицеподобная декоративность, и они, как правило, привлекают чем-то другим — например, тем, как на пастельном портрете мадам де Домси цветочный фон становится частью героини, захватив ее блузку и, возможно, жакет.

Самое важное в процитированной записи Редона — "по счастью". Очевидно, он имеет в виду, что его творчество вырвалось из мертвой хватки художественных школ, где его непременно критиковали бы или даже активно с ним боролись. Надо сказать, что он совершенно справедливо ставил себе в заслугу этот пробел в образовании:

"Готов признать, что лепка формы — важнейшее дело в нашем искусстве, но лишь при условии, что наша единственная цель — красота. Во всех остальных случаях лепка формы — ничто".

Если поставить рядом с этим мнением еще одну его цитату из Бредена-Трубочиста: "Цвет — это сама жизнь, в его сиянии растворяются линии", — то вы получите представление о его позднем творчестве. Оно светится и переливается цветом, формы в нем создаются наслоениями и сращиваниями, оно скорее центробежно, нежели центростремительно. Это искусство вычурной идейности, переливчатой монументальности. Оно призвано возвышать и вдохновлять, иначе может показаться крайне ханжеским, если не сказать безумным. И кому нужен "Читающий монах"?

Толстовцы и гонкуровцы уже не критикуют Редона, но ему до сих пор дают порой довольно странные оценки. В своей работе "Сюрреализм" (1935) Дэвид Гаскойн пишет, что "если бы Дез Эссент дожил до наших дней, он бы питал слабость к Сальвадору Дали, ужасы которого во много раз превосходят Редона", а поэт Джон Эшбери считает, что "реалистичные работы Редона куда более безумны, чем сюрреалистические, а его цветы пугают куда больше его же графических чудовищ". Эшбери здесь намеренно парадоксален (а также напуган цветами, подобно тому как К. С. Льюис был "Настигнут радостью"). Редон так многогранно и порой возмутительно талантлив (немногие его натюрморты так и пылают красками — взять хотя бы ржавый фон "Натюрморта с перцами и кувшином"), что нас может потянуть на критику. Но только из чистого упрямства можно отрицать, что нуары — лучшие его работы (сам он считал так же). Они отражают момент, когда его техника максимально соответствовала образам, которые он стремился создавать.

Нуары также более художественны, менее литературны и сюжетны, чем поздние работы Редона. Это утверждение может показаться парадоксальным, поскольку многие из них подаются как иллюстрации — к По, Флоберу, Паскалю и так далее. Но сами изображения настолько фантазийны, что не привязаны к тексту: "иллюстрация" к паскалевскому "У сердца есть причины" изображает обнаженного мужчину перед каменным дверным (или оконным) проемом — голова его написана в духе Пикассо, волосы вьются, и он запустил правую руку в дыру в своей груди. Это простой и пугающий рисунок — эдакий сердечный фистинг, — не важно, что послужило поводом для его создания, но это Редон. Жуткие, плавающие в воздухе "Зубы" не отсылают нас напрямую к По, а "Сердце-обличитель" куда страшнее, если вообще не вспоминать об исходном тексте; то же и с химерами и деформированными черепами из серии "Искушение святого Антония". При этом поздние, символистские работы кажутся более "книжными" — даже если не привязаны к конкретным текстам. К ним требуются пояснения, сноски, они хуже работают сами по себе и словно бы настаивают на том, чтобы мы не только понимали, но и принимали их символику. Агностик вполне способен постигнуть традиционную христианскую живопись, зазубрив соответствующую историю, но теоретическая база Редона представляется выспренной, отталкивающей и беспомощной. Его работа в самом деле делится на два уровня. Мы греемся в сиянии его поздних красок, оставаясь равнодушными к его мыслям; тогда как нуары, гордость Редона, преследуют и мучают нас, словно чудовищные отродья наших общих тайных фантазий.

Боннар

Марта, Марта, Марта, Марта

В мае 1908 года Андре Жид побывал на аукционе на улице Друо в Париже. "Выставляют Боннара, — пишет он в "Дневнике", — работа откровенно слабая, но пикантная; на картине обнаженная женщина одевается, где-то я это уже видел. Цена ползет мучительно медленно: 450, 455, 460. Вдруг кто-то выкрикивает: "Шестьсот!" — и я застываю в изумлении, ибо это был мой собственный голос. Я взглядом умоляю соседей перебить мою ставку — я вовсе не желаю становиться владельцем этой картины, — но чуда не происходит. Я чувствую, что краснею; пот льет с меня градом. "Здесь очень душно", — говорю я Лебею. Мы выходим".

Жид подчеркивает абсурдность порыва, несовершенство объекта, его вызвавшего, и, далее, необыкновенное великодушие аукционного дома, округлившего его ставку и окончательный счет до 500 франков — как бы в знак сочувствия к жертве секундного помутнения рассудка. Но при желании можно истолковать ситуацию иначе: работа великого художника вонзается в душу против нашей воли, даже если разумом мы этому сопротивляемся, даже если ее "пикантность" нацелена на другую сексуальную ориентацию. Несмотря на все это, вы выбрасываете в воздух номерную карточку.

Как видно из рассказа Жида, Боннар может производить непредсказуемый эффект. Я помню, как в течение десятилетия побывал на трех крупных выставках его работ, и всякий раз первой моей реакцией было: до чего искусный куратор! Он отобрал для выставки сплошные шедевры, а таких картин, которые на аукционе покупают по ошибке, почти нет. Как будто где-то в подсознании отголосок знаменитой боннаровской скромности упорно подавляет правильную реакцию. Следовало бы сказать: до чего великий художник! Он написал так много шедевров, а неудачных работ почти нет. Второй реакцией — на этот раз ничем не подавляемой — было потрясение, вызванное нераздельностью цели и пути к ней: от слегка топорного набизма он перешел к абажурному интимизму, чтобы в конечном итоге стать, безусловно и бесповоротно, Боннаром. Он писал только то, что удавалось ему лучше всего; отзвуки других художников в его работах почти не слышны. Не напоминает ли "Большая желтая обнаженная" какую-то из картин Матисса? Возможно, в первые секунды (хотя многие называют Мунка); но это впечатление вскоре уходит.