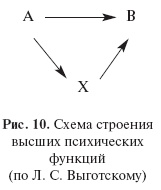

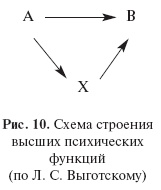

Вернемся к схеме на рис. 10. Чтобы убедиться в ее общности, необходимо рассмотреть какую-нибудь другую произвольную функцию. Л. С. Выготский берет в качестве другого примера выбор решения.

Если вы очень затрудняетесь, какую из двух альтернатив предпочесть, то оказываетесь в положении «буриданова осла». Согласно легенде стоит осел между двумя одинаковыми стогами сена на равном расстоянии от обоих: и один стог притягивает его к себе, и другой — с той же самой силой. Вот он и не может двинуться ни к какому из них. Так, можно сказать, и умирает с голоду.

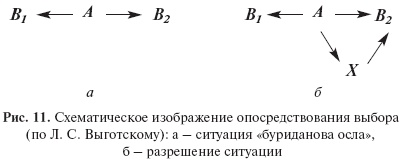

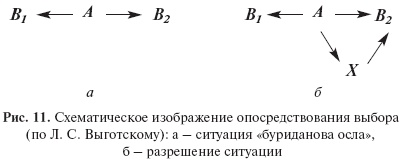

Итак, у нас есть ситуация А — два стога. Непосредственно (по натуральным механизмам) она провоцирует два разных ответа: В1 и В2 (рис. 11, а). Силы, побуждающие к этим ответам, одинаковы по величине и противоположны по направлению. Они нейтрализуют друг друга. В результате осел остается в бездействии, ибо других, ненатуральных, средств решения у него нет.

Что же делает человек в аналогичной ситуации? Если варианты совсем равнозначны и в результате выбор уж очень труден, то дело может кончиться бросанием жребия. Вы заранее устанавливаете связь: «орел» — ответ В1, «решка» — ответ В2, а затем бросаете монету. Предположим, выпадает «решка», и вы делаете выбор В2 (рис. 11, б).

Бросание монеты есть «X»; это средство, с помощью которого вы овладеваете своим поведением, т. е. производите выбор.

Вы, конечно, можете возразить, что подобный способ принимать решения не очень похвальный. Более достойно было бы обсудить варианты, взвесить их, привлечь моральные соображения и т. п. Это все так, но и в этом случае мы снова сталкиваемся со средствами, только средствами особого рода. Жребий — это простое, редуцированное средство; рассуждения и соображения — сложные, включающие интеллект, мораль и пр. Но функции этих «средств» в обоих случаях одинаковы: обеспечить (опосредствовать) выбор решения. Одинакова и структура процесса принятия решения (схема на рис. 10).

Итак, в разобранных примерах мы видим одни и те же характерные черты особой структуры произвольных психических актов: человек сам вводит дополнительный стимул, который не имеет органической связи с ситуацией и потому представляет собой искусственное средство-знак; с помощью этого знака он овладевает поведением — запоминает, делает выбор и т. п.

III. Третью часть концепции Л. С. Выготского можно озаглавить «Генетические аспекты». Сделать логический переход от второй части к третьей позволяет вопрос: «А откуда берутся средства-знаки?»

Рассмотрим сначала культурно-историческое развитие человека, а потом онтогенез, развитие ребенка. Эти два процесса имеют принципиальное сходство.

Как вам уже известно, труд создал человека, общение в процессе труда породило речь. Первые слова обеспечивали организацию совместных действий. Это были слова-приказы, обращенные к другому и направляющие его действия: «сделай то», «возьми это», «пойди туда» и т. п. А что произошло потом?

Потом произошло принципиально важное событие: человек стал обращать слова-приказы на самого себя! Из внешне-командной функции слова родилась его внутренне-организующая функция. Человек говорит себе «встань» — и встает; он говорит себе «я должен это сделать» — и делает.

Итак, возможность приказывать себе рождалась в процессе культурного развития человека из внешних отношений приказа-подчинения. Сначала функции приказывающего и исполнителя были разделены, и весь процесс, по выражению Л. С. Выготского, был интерпсихологическим, т. е. межличностным. Затем эти же отношения превратились в отношения с самим собой, т. е. в интрапсихологические.

Превращение интерпсихологических отношений в интрапсихологические Выготский назвал процессом интериоризации. В ходе него происходит превращение внешних средств-знаков (зарубки, коготь, жребий, громко произнесенное слово) во внутренние (образ, элемент внутренней речи).

Идея интериоризации — второе рассмотренное нами фундаментальное положение теории Л. С. Выготского. Первое — опосредствованная структура высших психических функций (наш II п.) и второе — интериоризация отношений управления и средств-знаков (наш III п.).

В онтогенезе наблюдается принципиально то же самое. Л. С. Выготский выделяет здесь следующие стадии интериоризации. Первая: взрослый действует словом на ребенка, побуждая его что-то сделать. Вторая: ребенок перенимает от взрослого способ обращения и начинает воздействовать словом на взрослого. И третья: ребенок начинает воздействовать словом на самого себя.

У Выготского есть очень интересное исследование одной из форм детской речи, которую впервые описал Ж. Пиаже. Пиаже назвал эту речь «эгоцентрической». Наблюдается эта речь в возрасте 3–5 лет и к концу дошкольного возраста исчезает. Состоит она в том, что дети говорят вслух, как будто ни к кому не обращаясь.

Вот несколько детей находятся в одной комнате, они рисуют и разговаривают между собой. Ж. Пиаже протоколирует их речь. Затем он подсчитывает количество высказываний или вопросов, в которых дети прямо обращались к кому-нибудь и получали ответ, и количество предложений, высказанных «в воздух», т. е. оставшихся без ответа. Интересно, что, не получив ответа, ребенок чувствовал себя вполне спокойно. Количество вторых высказываний оказалось довольно большим, порядка одной трети. Исследование показало, что с возрастом процент таких высказываний сокращается, доходя к 6–7 годам до нуля (85).

Пиаже предположил, что эгоцентрическая речь — это специальная детская форма речи, которая постепенно отмирает. Однако Л. С. Выготский подошел к ней иначе. Он показал, что эгоцентрическая речь есть промежуточный этап между речью, обращенной к другому, и речью, обращенной к себе.

Вот пример из исследования, организованного Л. С. Выготским. Ребенок-дошкольник рисует один в комнате и время от времени озвучивает свою деятельность. «Где карандаш, — говорит он, — мне нужен синий карандаш» (но карандаша нет). «Ничего, — продолжает ребенок, — я вместо этого нарисую красным и смочу водой, это потемнеет и будет как синее». Рисует у трамвая колесо, карандаш ломается, когда нарисована только половина колеса. «Оно сломано», — говорит он, меняя на ходу сюжет рисунка (22, т. 2, с. 48–49).

По наблюдениям Л. С. Выготского, подобное «озвучивание» процесса собственной работы возникает у ребенка особенно часто при затруднениях, т. е. в моменты, когда повышаются требования к организации его собственных действий.

Эти и другие факты служат доказательством того, что речь — главное средство саморегуляции. Эгоцентрическая речь отражает уже продвинутую стадию интериоризации этого средства.