Таким образом, анализ житейской терминологии показывает, что налицо разные образования. Но еще более убеждают в этом следующие соображения: когда даются оценки характера и личности одного и того же человека, то эти оценки могут не только совпадать, но и быть противоположными по знаку.

Вспомним для примера личности выдающихся людей. Возникает вопрос: известны ли истории великие люди с плохим характером? Да сколько угодно. Существует мнение, что тяжелым характером отличался Ф. М. Достоевский, очень «крутой» характер был у И. П. Павлова. Однако это не помешало обоим стать выдающимися личностями. Значит, характер и личность далеко не одно и то же.

Интересно в связи с этим одно высказывание П. Б. Ганнушкина. Констатируя тот факт, что высокая одаренность часто сочетается с психопатией, он пишет, что для оценки творческих личностей недостатки их характера не имеют значения. «Историю, — пишет он, — интересует только творение и главным образом те его элементы, которые имеют не личный, индивидуальный, а общий, непреходящий характер» (25, с. 267).

Итак, «творение» человека есть по преимуществу выражение его личности. Потомки используют результаты деятельности личности, а не характера. А вот с характером человека сталкиваются не потомки, а непосредственно окружающие его люди: родные и близкие, друзья, коллеги. Они несут на себе бремя его характера. Для них, в отличие от потомков, характер человека может стать, и часто становится, более значимым, чем его личность.

Если попытаться совсем кратко выразить суть различий между характером и личностью, то можно сказать, что черты характера отражают то, как действует человек, а черты личности — то, ради чего он действует. При этом очевидно, что способы поведения и направленность личности относительно независимы: применяя одни и те же способы, можно добиваться разных целей и, наоборот, устремляться к одной и той же цели можно разными способами.

Теперь обратимся к описаниям характера и к обсуждению основных проблем, которые поднимались в связи с ними.

Наиболее интересные и жизненно правдивые описания характера (известные как «типологии характера») возникли в пограничной области, на стыке двух дисциплин: психологии и психиатрии. Они принадлежат талантливым клиницистам, которые в своих типологиях обобщили многолетний опыт работы с людьми — опыт наблюдения за их поведением, изучения их судеб, помощи им в жизненных трудностях. Здесь встречаются такие имена, как К. Юнг, Э. Кречмер, П. Б. Ганнушкин, К. Леонгард, А. Е. Личко и др.

Первые работы этого направления содержали небольшое число типов. Так, Юнг выделил два основных типа характера: экстравертированный и интровертированный; Кречмер также описал всего два типа: циклоидный и шизоидный. Со временем же число типов увеличилось. У Ганнушкина мы находим уже порядка семи типов (или «групп») характеров; у Леонгарда и Личко — десять-одиннадцать.

Немного позже я познакомлю вас более подробно с одной из самых последних типологий, принадлежащих А. Е. Личко (62; 63). Я выбрала ее потому, что, во-первых, в ней ассимилированы основные идеи предшествующих типологий, во-вторых, она самая дифференцированная, т. е. содержит наибольшее число типов, наконец, что очень важно, она заключает в себе описания также нормальных, а не только патологических характеров (как это имеет место, например, у Ганнушкина).

Однако сначала остановлюсь на вопросе о различной степени выраженности характера.

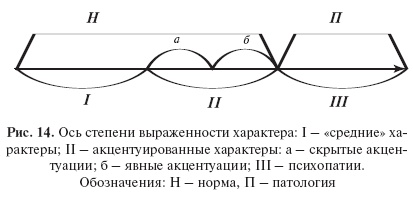

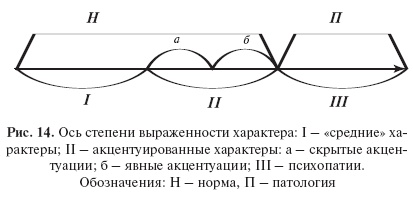

Практически все авторы подчеркивали, что характер может быть более или менее выражен. Представьте себе ось, на которой изображена интенсивность проявлений характеров. Тогда на ней обозначатся следующие три зоны (рис. 14): зона абсолютно «нормальных» характеров, зона выраженных характеров (они получили название акцентуаций) и зона сильных отклонений характеров, или психопатии. Первая и вторая зоны относятся к норме (в широком смысле), третья — к патологии характера. Соответственно, акцентуации характера рассматриваются как крайние варианты нормы. Они, в свою очередь, подразделяются на явные и скрытые акцентуации.

Различение между патологическими и нормальными характерами, включающими акцентуации, очень важно. По одну сторону черты, разделяющей вторую и третью зоны, оказываются индивиды, подлежащие ведению психологии, по другую — малой психиатрии. Конечно, «черта» эта размыта. Тем не менее существуют критерии, которые позволяют ее приблизительно локализовать на оси интенсивности характеров. Таких критериев три, и они известны как критерии психопатий Ганнушкина — Кербикова.

Характер можно считать патологическим, т. е. расценивать как психопатию, если он относительно стабилен во времени, т. е. мало меняется в течение жизни. Этот первый признак, по мнению А. Е. Личко, хорошо иллюстрируется поговоркой: «Каков в колыбельке, таков и в могилку».

Второй признак — тотальность проявлений характера: при психопатиях одни и те же черты характера обнаруживаются всюду: и дома, и на работе, и на отдыхе, и среди знакомых, и среди чужих, короче говоря, в любых обстоятельствах. Если же человек, предположим, дома один, а «на людях» — другой, то он не психопат.

Наконец, третий и, пожалуй, самый важный признак психопатий — это социальная дезадаптация. Последняя заключается в том, что у человека постоянно возникают жизненные трудности, причем эти трудности испытывает либо он сам, либо окружающие его люди, либо и тот и другие вместе. Вот такой простой житейский и в то же время вполне научный критерий.

С целью подробного знакомства со всеми типами патологических характеров я отсылаю вас к замечательной работе П. Б. Ганнушкина «Клиника психопатий, их статика, динамика, систематика» (1933), которая явилась обобщением более чем тридцатилетнего его клинического опыта. Эту работу Ганнушкина, по-моему, должен прочесть каждый психолог, и чем раньше, тем лучше. Она очень обогатит вас и в профессиональном, и в житейском смысле.

Остановлюсь для примера на двух типах психопатий, описанных Ганнушкиным.

Первый тип принадлежит к астенической группе. Эта группа включает две разновидности (частные типы): неврастеников и психастеников. Их общие свойства — повышенная чувствительность и быстрая истощаемостъ. Они возбудимы и истощаемы в нервнопсихическом смысле.

В случае неврастении сюда добавляются еще некоторые соматические расстройства: человек жалуется на периодически возникающие неприятные ощущения, боли, покалывания, плохую работу кишечника, плохой сон, усиленное сердцебиение. Все эти неполадки в работе организма имеют психогенную природу, заметная органическая основа их, как правило, отсутствует. Они возникают по причине слишком повышенного внимания неврастеника к отправлениям своего организма. Тревожно вчувствываясь в них, он еще больше их расстраивает.

Теперь о трудностях в социальной жизни. Слабость и истощаемость астеников приводит к тому, что их деятельность, как правило, оказывается малоэффективной. Они плохо преуспевают в деле, не занимают высоких постов. Из-за частых неудач у них развивается низкая самооценка и болезненное самолюбие. Их притязания обычно выше, чем их возможности. Они тщеславны, самолюбивы и в то же время не могут достичь всего того, к чему стремятся. В результате у них образуются и усиливаются такие черты характера, как робость, неуверенность, мнительность.