В предгорьях Урала реки имеют берега скалистые и обрывистые, высота которых порой достигает 100–200 метров. Благодаря этому в пору дождей реки не затопляли округу. Зато уровень воды в них поднимался на два метра и более.

Благодаря «большой воде» казаки получили возможность подвести свои тяжело груженные струги к самым перевалам.

Тагильские перевалы находились в том районе Уральского хребта, который подвергся сильному разрушению. К северу от перевалов располагалась гора Благодатная. Сопки в районе Благодатной не превышали 700 метров над уровнем моря. Сама гора Благодатная поднималась ввысь почти на 400 метров.

Ермаку предстояло решить весьма трудную задачу — переправить через горы целую флотилию, насчитывавшую несколько десятков тяжело груженных судов. Вольным казакам не раз приходилось преодолевать многокилометровые волоки, перебираясь с Волги на Дон и обратно. Обычно они перетаскивали струги на катках. На Урале волоков не было. Чтобы добраться до перевала, ермаковцы рубили просеку в чащах и буреломе. У них не было возможности выровнять каменистый путь и волочить суда по земле, используя катки. Пришлось тащить грузы и суда на руках. В Москве Черкас Александров рассказывал, что казачий отряд «с Серебряной реки шел до реки до Борончука волоком, и суда казаки на себе волочили». В «сказах» из Кунгурской летописи также сообщалось, что казаки оставили на Серебрянке тяжелые суда, а легкие «таскали на Тагил реку через волоки».

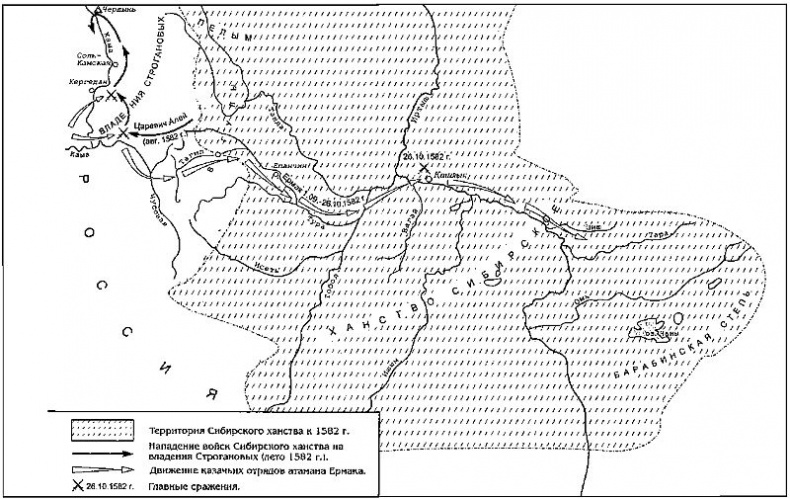

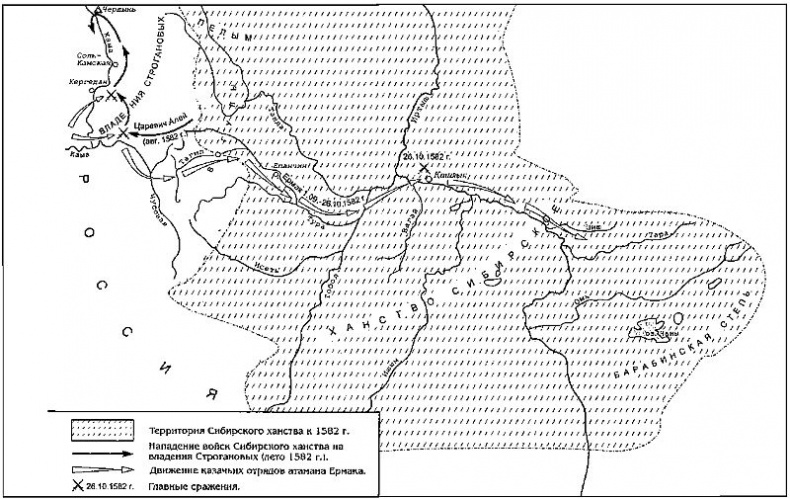

Сибирская экспедиция Ермака (1 сентября 1582 — 6 августа 1585).

Запорожцам случалось переносить свои «чайки» по степи на большие расстояния. Один турецкий автор писал, что казаки делали из веревок лямки и, словно носильщики, поднимали суда себе на спину. Порой они переправляли до трехсот «чаек» по суше и таким путем появлялись на Черноморском побережье в совершенно неожиданных местах. Запорожские «чайки» были крупнее волжских стругов. Они вмещали по 50–70 человек. Казаки Ермака выстроили себе несколько тяжелых стругов. Но в его отряде преобладали легкие струги. Их казаки смогли перетащить через горы.

Тагильские перевалы, на которых побывал казачий отряд, даже по своему виду отличались от обычных горных перевалов. Как и в некоторых других местах Среднего Урала, тут располагались большие седловины, основательно заболоченные даже в летнюю пору. Здесь отряд Ермака пересек линию, разделяющую Европу и Азию.

После небольшого отдыха казаки начали спуск по восточному склону Уральских гор. Спуск потребовал меньшего напряжения сил, нежели подъем. Главные трудности остались позади. Близ перевалов брали начало ручьи, впадавшие в Журавль и Баранчук. По их руслу казаки и продолжали свой путь.

Когда Камень остался позади, Ермаку пришлось позаботиться об экипажах и грузах с брошенных тяжелых судов. Мелководные ручьи были непригодны для спуска на воду новых стругов. Пришлось наскоро рубить деревья и мастерить небольшие плоты. Люди вздохнули с облегчением, когда за поворотом показалась речка Баранчук. Речка имела протяженность немногим более 65 километров, берега ее отличались крутизной. По Баранчуку флотилия спустилась на Тагил. Тут уже ничто не препятствовало ее плаванию. В ширину Тагил имел до 60–80 метров, в глубину — до полутора метров.

На Тагиле казаки устроили «плотбище» и спустили на воду несколько стругов. По преданию, их лагерь располагался у подножия Медведь-камня поблизости от Магнитной горы.

На сибирских реках казакам не надо было, выбиваясь из сил, идти против течения. Вода сама несла казачьи челны, подхватывая их на быстринах. Стремительно проплыв вниз по Тагилу, флотилия попала на более медленную Туру. По этой реке ей предстояло плыть наибольшее расстояние — несколько сот верст. Ширина Туры — от 80 до 200 метров, глубина — до 6 метров, дно песчаное, без порогов. Река петляет посреди открытых и плоских берегов. С Туры экспедиция попала на Тобол. Эта река протекает по болотистой и лесистой равнине. По Тоболу Ермак прошел много верст. Налегая на весла, используя паруса при попутном ветре, флотилия быстро преодолела это расстояние.

Казаки живо помнили чувство изумления, которое охватило их в неведомой стране. Не победа, а неудачи запечатлелись в их памяти.

Оказавшись за уральскими перевалами, казаки, как записывал С. Ремезов, убедились, что «Сибирская страна богата и всем изобильна и живущие люди в ней невоисты» (невоинственны).

Окружающие места казались совсем глухими и «лешими». Поселения были разбросаны по берегам рек на огромном расстоянии одно от другого. Жители смотрели на пришельцев с детским любопытством.

Казаки забыли об осторожности. Беспечность едва не довела их до беды.

Стояла поздняя осень. По берегам темнел таежный лес. Местами к самой реке подступала степь, покрытая жухлой травой. Ночью становилось зябко, и казаки, пристав к берегу, разводили костры.

На заре суда вновь трогались в путь, выслав вперед сторожевой (ертаульный) струг.

Однажды сторожевой корабль опередил флотилию на версту. В сумерках кормчий велел бросить якорь. Кругом было пустынно и дико. Дремучий лес спускался к самым берегам. Казаки не подозревали того, что притаившиеся в лесу «бусурмане» давно заметили их и крались за ними следом вдоль берега, спрямляя путь там, где река петляла. Мансийские воины появились из лесной чащи так неожиданно, что казаки не успели взяться за оружие. Струг был захвачен мгновенно. К счастью для казаков, манси не знали, что делать с захваченным судном и попавшими в их руки пленниками. Они проявили не меньшую беспечность, чем казачий караул. Им невдомек было, что за одиночным стругом движется целая флотилия.

Когда казаки с подоспевших судов подняли пальбу, мансийские воины разбежались, оставив на берегу своих пленников. Ермак выручил незадачливых караульных.

Продвижение казаков неизбежно замедлилось бы, если бы им пришлось преодолевать сопротивление местного населения. Самые достоверные источники упоминают, однако, лишь о незначительных стычках, которые не могли задержать отряд.

Черкас Александров и другие посланцы Ермака подали в Посольский приказ «сказку», известную по тексту Погодинской летописи. Они кратко и без всяких прикрас описали свое первое столкновение с татарами на реке Туре: «…догребли до деревни до Епанчины („что ныне словет Туринский острог“, добавил переписчик. — Р. С), и тут у Ермака с татары с кучюмовыми бой был, а языка татарского не изымаша». Будучи людьми «некнижными», казаки не употребляли выражений, к которым неизменно прибегали летописцы, едва речь заходила о войне. В их «сказке» не было места ни «брани великой», ни «бою кроваву». Как люди военные, казаки подчеркнули, что потерпели в первой стычке неудачу, ибо им не удалось добыть «языка», столь необходимого в начале похода. Неудача могла иметь катастрофические последствия для всей экспедиции.

Бежавшие из-под Епанчина татары добрались до Кашлыка раньше Ермака, и «царю Кучюму то стало ведомо». Сибирский хан своевременно получил известие о появлении русских.