Фетх Али-шах послал на помощь Эриванскому хану крупное войско, которым командовал его сын и наследник престола (шахзаде) Аббас-мирза — последовательный «западник», стремившийся реформировать персидскую армию на европейский манер. Он был известен храбростью и честолюбием, но, к своему несчастью, не имел полководческого дарования. Его попытки преградить путь Цицианову провалились, однако, подойдя к Эривани, русские войска оказались в трудном положении. Воронцов, находившийся в свите главнокомандующего в качестве офицера для особых поручений, писал друзьям в Петербург, что гарнизон крепости составлял 6 тысяч воинов, готовых сражаться не менее упорно, чем отчаянные защитники Гянджи, а неподалеку находился Аббас-мирза с 45 тысячами персов, не перестававших тревожить русские позиции.

Вскоре в персидский лагерь прибыл сам Фетх Али-шах. Присутствие повелителя добавило его войскам смелости и решимости. Столкновения стали ежедневными, но все они заканчивались успехом солдат Цицианова. В боях за предместье Эривани Воронцов проявил храбрость, за что был удостоен ордена Святого Георгия 4-й степени.

Однако более опасным противником стали недостаток провианта и болезни, которые вынудили Цицианова снять осаду Эривани, так и не взяв города. Вот как Воронцов описал причины и ход отступления: «…когда уже совершенно не стало ни хлеба, ни способов к доставлению оного, мы по сей причине принуждены были снять блокаду, персияне не смели почти беспокоить наше отступление, хотя оно было и труднейшее. Обозу весьма много, а лошадей почти не было: всех драгунских и казачьих отдали под артиллерию и под полки, и со всем тем больше везли на руках. К сему прибавить надо страшное число больных, так что в ином полку третьей части не было на лицо, а офицеров еще меньше здоровых, по препорции, нежели солдат».

Цицианов вел своих солдат по безводным степям. Люди страдали от жажды, особенно тяжело приходилось раненым и больным. Однажды прямо в тылу русских войск запылала сухая трава. Сильный ветер гнал пламя к обозу — зарядным и патронным ящикам. Остаться без боеприпасов в окружении превосходящих сил противника — значило обречь себя на верную смерть или тягостный плен. Рядовые и офицеры вместе бросились тушить огонь плащами и мешками. Среди пожарников поневоле был и поручик Воронцов. В этот момент персы пошли в яростную атаку. «Тут было очень жутко, — писал Воронцов об этом эпизоде. — Однако, хотя и с большим трудом, успели, наконец, огонь потушить, а персиан отбить штыками».

Как многие другие офицеры, участвовавшие в эриванской экспедиции, Воронцов подхватил лихорадку. В Тифлисе граф оказался в руках врачей. Канцлер Александр Романович серьезно обеспокоился состоянием племянника и стал уговаривать его вернуться в Петербург. Но не только лихорадка мешала Воронцову оставить Кавказ. Осенью 1804 года Военно-грузинская дорога была перекрыта осетинами, не желавшими безоговорочно покоряться российской власти. Блокада единственной транскавказской магистрали могла привести к самым серьезным последствиям. Корпус Цицианова мог остаться без подкрепления и снаряжения. А ведь Фетх Али-шах своими активными действиями показывал, что готов продолжить противостояние. Трудно было предсказать и поведение османов, помнивших поражения XVIII века и выжидавших подходящего времени для реванша. Все это заставило уже далеко немолодого Цицианова, едва стряхнув пыль предместий Эривани, отправиться в Осетию.

Воронцов остался болеть в Тифлисе. Ему регулярно приходили письма от главнокомандующего, в которых тот не только рассказывал об осетинском походе, но и обеспокоенно интересовался здоровьем Воронцова. Граф несколько раз порывался присоединиться к товарищам в Осетии, но командующий ему запрещал. Некоторые письма Цицианова содержали удивительные истории. Осетины переодели труп одного из русских солдат в офицерский мундир и возили по селениям, уверяя соотечественников, что это не кто иной, как сам Цицианов.

Воронцов покинул Кавказ в феврале 1805 года. Друзьям он писал, что хотел бы остаться под началом Цицианова: «Я так был во всем счастлив в том краю, что всегда буду помнить об оном с крайним удовольствием и охотно опять поеду, когда случай и обстоятельства позволят». Михаил Семенович Воронцов вернется на Кавказ спустя сорок лет. Он станет первым кавказским наместником в самый тяжелый для России период Кавказской войны.

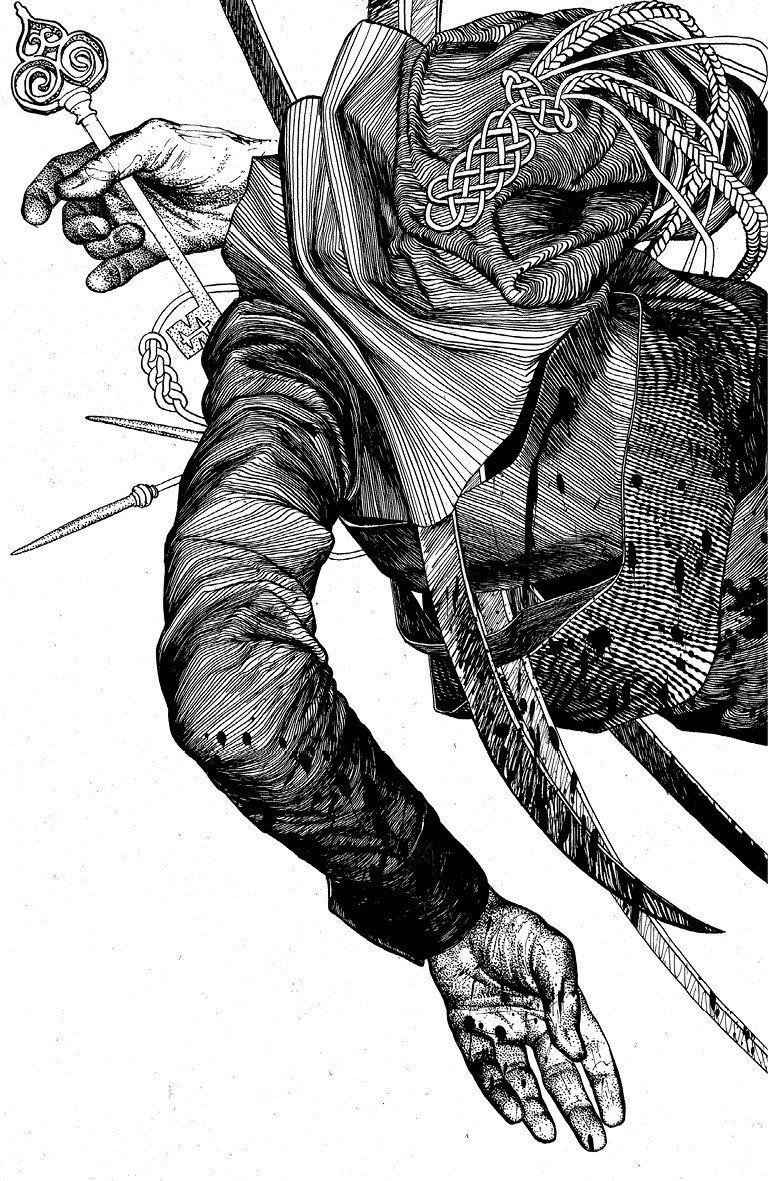

Год спустя после отъезда Воронцова войска под командованием Цицианова стояли под стенами Баку. Русский главнокомандующий ждал депутацию Бакинского хана с ключами от города. Она прибыла вовремя, привезя ключи, но посланники передали Цицианову просьбу хана Гуссейна, желавшего личной встречи для торжественного вручения ключей. Цицианов согласился. Сев на коня и не взяв с собой даже малого эскорта, генерал отправился к назначенному месту. Гуссейн учтиво встретил Цицианова и с полагавшимся победителю почтением протянул ключи от Баку. Павел Дмитриевич с удовольствием принял заслуженный трофей. Выстрел. Стрелял человек хана. Стрелял в упор, наверняка. К раненому Цицианову подбежали еще несколько людей Гуссейн-хана. Саблями они добили ненавистного им генерала, а затем обезглавили тело. Голову Цицианова Гуссейн отправит Фетх Али-шаху.

Кавказская война разгоралась, унося жизни, ломая судьбы.

Убийство Цицианова

3. Штурм крепости

Николай I

ПОЧЕМУ НЕ ЕРМОЛОВ

Российскому императору Николаю I Кавказская война досталась по наследству. Как и всяким наследством, ею полагалось управлять. Управлять войной для императора значило только одно — побеждать. На протяжении всего своего тридцатилетнего царствования Николай пытался закончить войну победой. Но так и не смог: не успел.

К началу его царствования (1825) делами Кавказа уже девять лет занимался генерал Алексей Ермолов — герой Отечественной войны 1812 года, один из самых талантливых русских военачальников XIX столетия. Ермолов восхищался Павлом Цициановым и его военно-политическими методами «умиротворения» Кавказа. «Со времени кончины славного князя Цицианова, который всем может быть образцом и которому не было там не только равных, ниже подобных, предместники мои оставили мне много труда», — писал Ермолов своему другу Михаилу Воронцову в 1816 году.

Как и Цицианов, Ермолов проводил жесткий курс в отношении местных элит. Пытаясь покорить Кавказ, генерал испробовал множество способов. Военные экспедиции, разорявшие селения и уничтожавшие хозяйства горцев, были обычным явлением. В Петербург Ермолов регулярно сообщал о новых победах русского оружия и бедах, обрушившихся на восставших: «Многих доселе непокорствующих истребил я селения и все запасы хлеба, и долго в памяти их останется наказание за гнусную измену и мятеж».

Ермолов стал первым российским управленцем, практиковавшим массовые депортации коренного населения как механизм военно-административного контроля. Из его письма к Воронцову: «В 1822 году целое население Кабарды сведено с гор и поселено на плоскости. У самого подножия гор устроена цепь крепостей, пресекающих все арбеные дороги». В последующие годы российские имперские власти не раз прибегали к этому методу. Но самыми масштабными стали советские депортации (1943–1944). Тогда из родных мест в Среднюю Азию выселили чеченцев, ингушей, карачаевцев и балкарцев. Жертвами сталинских депортаций стали более полумиллиона человек.