Ставкой генерала Засса служила крепость Прочный Окоп, место страшное, зловещее. Крепость окружал высокий земляной вал, ощетинившийся во все стороны частоколом. По гребню на пиках были насажены головы черкесов, «и бороды их развевались по ветру», — описывал жуткую картину Лорер.

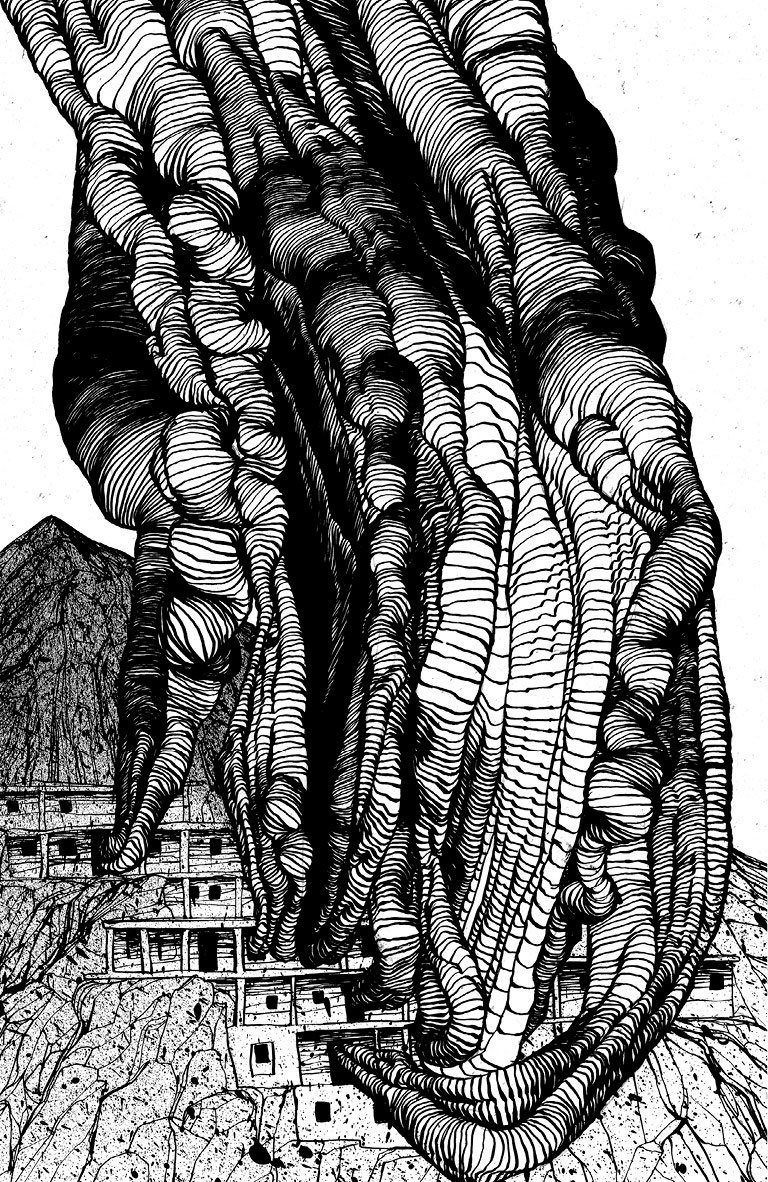

Аулы горцев в огне

Николай Пустогородов в компании друзей своего брата как-то заявил, «что если б была его воля, он истребил бы картечью всех черкесов, а тех, которые достались бы ему живьем, беспощадно бы перевешал». Замечание, достойное генерала Засса. Николаю ответил черкес на русской службе корнет Пшемаф: «Это, Николай Петрович, все новоприезжие так говорят, и да простит им Бог вред, который они делают этими необдуманными отзывами здешнему краю и России. С приезжающих сюда новичков я, если б был начальником, брал бы подписки — никогда не изъявлять здесь подобных мнений и не произносить пустых угроз. Хотите ли, я скажу вам причину побега Дунакая (горец, бежавший из станицы. — А. У.) в горы. Один подобный вам филантроп, которого не хочу называть, рассердившись на него по пустому обстоятельству, начал отзываться точно как вы, Николай Петрович; говорить, что всех горцев надо перебить да перевешать, что иначе порядка здесь не будет; и пошел рассуждать в этом смысле… да в заключение прибавил: „Да я этого негодяя!.. Да я его!.. Да я пойду с своими казаками, окружу его деревню, сожгу его дом, пленю его семейство, схвачу и отдам в солдаты…“ Мы с вами знаем, что он не может и не смеет этого сделать: но черкесы не знают. У них сказано — и сделано. Пустые угрозы им непонятны… Лучше бы и все, которые готовы давать свое мнение о здешнем крае, говорили о доставлении этим племенам мирных занятий хлебопашеством, промышленностью, торговлею, об обеспечении им безбедного существования, а не о резании-вешании: такие отзывы раздаваясь со всех сторон, произвели бы лучшее впечатление в черкесах, поселили бы в них доверие и надежду, подали бы хорошие идеи».

Пшемаф — одна из самых трагических фигур «Проделок на Кавказе» и не только потому, что он погибает. «Жизнь для него была довольно тягостна: он любил единоземцев; но узами благодарности был связан с их противниками», — сказал о своем друге Александр Пустогородов. В образе Пшемафа угадываются черты многих горцев, служивших России. Они принадлежали двум различным мирам, не в силах решить, какой им дороже.

Настоящей бедой кавказского корпуса стали уже упоминавшиеся офицеры-«фазаны», приезжавшие на войну как на выгодные гастроли за новыми наградами и чинами. Они обкрадывали «коренных кавказцев» (одна из вариаций «настоящего кавказца»), заставляя их киснуть в прежних чинах, но главное, понапрасну губили людей. Лачинова вложила в уста пехотного капитана, провоевавшего с горцами не один год, слова сетования: «По милости этих новичков мы и терпим уроны: смотрите пожалуйста, только с неделю приехал он сюда, сроду не слыхал свиста пуль, ему двадцать восемь лет, а кричит уже, что никто здесь ничего не смыслит, учит, как взяться, чтобы покорить черкесов, как вести войну, и не слушает меня, сорокалетнего старика, меня, который преждевременно поседел в походах и двадцать два года слушает свист горских пуль! Он считает меня еще трусом! Придется опять лезть не щадя себя. Жаль моих старых солдат: их и то уже осталось мало; а что с рекрутами? Еще осрамишься с ними — и к черту долголетняя, испытанная служба! Давно ли по милости другого новичка потерял я сорок человек моей роты, да каких молодцов, моих сослуживцев! Правда, он сам не рад был, что завел нас бог весть куда. Где ему водить людей на горную брань! Он весь век книжки читал, воевал по ландкартам, а о горах и горцах и не слыхивал: ох уж эти мне книжки, стратегии!..»

После тревог Кавказской линии братья Пустогородовы отправляются в Пятигорск. Старший здесь лечит раненую руку, а младший участвует в романтических интригах. Александром недовольно начальство, обвинившее честного офицера в уклонении от службы. Капитан хотел было оставить службу, но передумал и поехал вместе с младшим братом в Тифлис.

Этим открытым финалом завершаются «Проделки на Кавказе». Два столь разных брата оказываются схожи в своей бесполезности. Беспечному и легкомысленному Николаю служба не нужна, а серьезный и опытный Александр оказался невостребованным.

«Настоящие кавказцы», как бурлаки, тянули на себе Отдельный Кавказский корпус по густым кровавым водам Кавказской войны. Их усилия позволяли двигаться, но были недостаточны для достижения цели — покорения Кавказа.

ПОТОП

В 1857 году Отдельный Кавказский корпус был преобразован в Кавказскую армию. Империя переходила в решающее наступление. Подкрепление, которое просили Цицианов, Ермолов, Воронцов и другие кавказские командующие, получил князь Александр Барятинский, управлявший краем в 1856–1862 годах. Численность кавказских войск резко выросла, их наполнили новички «из России». Это был потоп, который размыл семейственность «настоящих кавказцев», растворил прежние традиции, вымыл каперский дух свободы.

Ветераны-кавказцы никогда не говорили, что служат в «Кавказской армии», продолжали именовать ее «Отдельным Кавказским корпусом». Но время «настоящего кавказца» уходило вместе со временем Кавказской войны. В конце XIX столетия военный историк Николай Волконский то ли с грустью, то ли с удовлетворением заметил: «Чтобы дойти до той типичности, которая принадлежала бывшему кавказскому солдату, нужно было, между прочим, и то, чтобы ряд его испытаний обусловливался продолжительностью прежней службы. Так как подобной службы и сопровождавших ее обстоятельств более быть не может, то естественно, что и бывший кавказский солдат не может возродиться».

Символически место внешне взъерошенного «настоящего кавказца» занял приглаженный и серый чиновник. В 1871 году на Кавказ приехал граф Владимир Соллогуб. Он служил здесь под началом Воронцова и помнил Кавказ совсем другим. Теперь же он был поражен общим обесцвечиванием местной жизни. Одна знатная особа попросила графа, который был известен как талантливый литератор и остроумный собеседник, написать что-нибудь интересное в ее альбом. Под впечатлением перемен Соллогуб написал четверостишие:

Не смею выразить я вслух,

Но мир войны не заменяет;

Здесь прежде был свободы дух,

Теперь… чиновником воняет…

Казак

БЕГЛЕЦЫ

Весна 1792 года на Кубани была как обычно теплой. Невысокие деревья покрылись сезонным нарядом, который мутно отражался в водах Кубани — реки-границы, отделявшей Российскую империю от закубанских черкесов. Они считались подданными Османской империи, но власть султана над гордыми и независимыми черкесами была номинальной. По условиям Ясского мира (29 декабря 1791 года), завершившего очередную Русско-турецкую войну, османы обещали, что сумеют полностью прекратить набеги черкесов на пограничные русские крепости и поселения. Но несмотря на это, императрица Екатерина II повелела укрепить правый кубанский берег новыми фортециями и казачьими станицами. Сия монаршая воля стала причиной уныния среди донских казаков. Их службе шел уже третий год и наступившей весной они ждали только одного — возвращения домой на Дон.