Память о трагической гибели Бековича Черкасского оказалась очень крепкой. Русские военные и дипломаты, которых посылали в Хиву, и через сотню лет после похода кабардинского князя вспоминали его судьбу. А в русский язык вошла скорбная поговорка — «пропал как Бекович». Так говорят о человеке, исчезнувшем внезапно и с концами.

МЕЖДУ ПЕТРОМ И НАДИРОМ

Трагическая неудача Бековича не остановила Петра Великого. От своего посла в Персии Артемия Волынского он знал о тамошних междоусобиях и слабости центральной власти. Волынский не жалел красок для изображения того, как гниет и распадается некогда могущественная держава Сефевидов. Вот что докладывал своему августейшему патрону Волынский о персидской армии: «Я бы не мог поверить никому о войсках персидских и не мнил бы, что они так бессильны». Еще интереснее его оценка способностей шаха Хосейна I: «…он не над подданными, но у своих подданных подданной. И чаю, редко такова дурачка мочно сыскать и между простых, не токмо ис коронованных». Из всего этого русский посол сделал вполне однозначный и, видимо, так ожидаемый самим Петром вывод: «Помощью Вышнего и без великого кровопролития великую часть к своей державе присовокупить можете с немалым интересом к вечной пользе без страха, ибо разве только некоторые неудобные места и воздух здешний противность покажут войскам вашего величества, а не оружие персицкое».

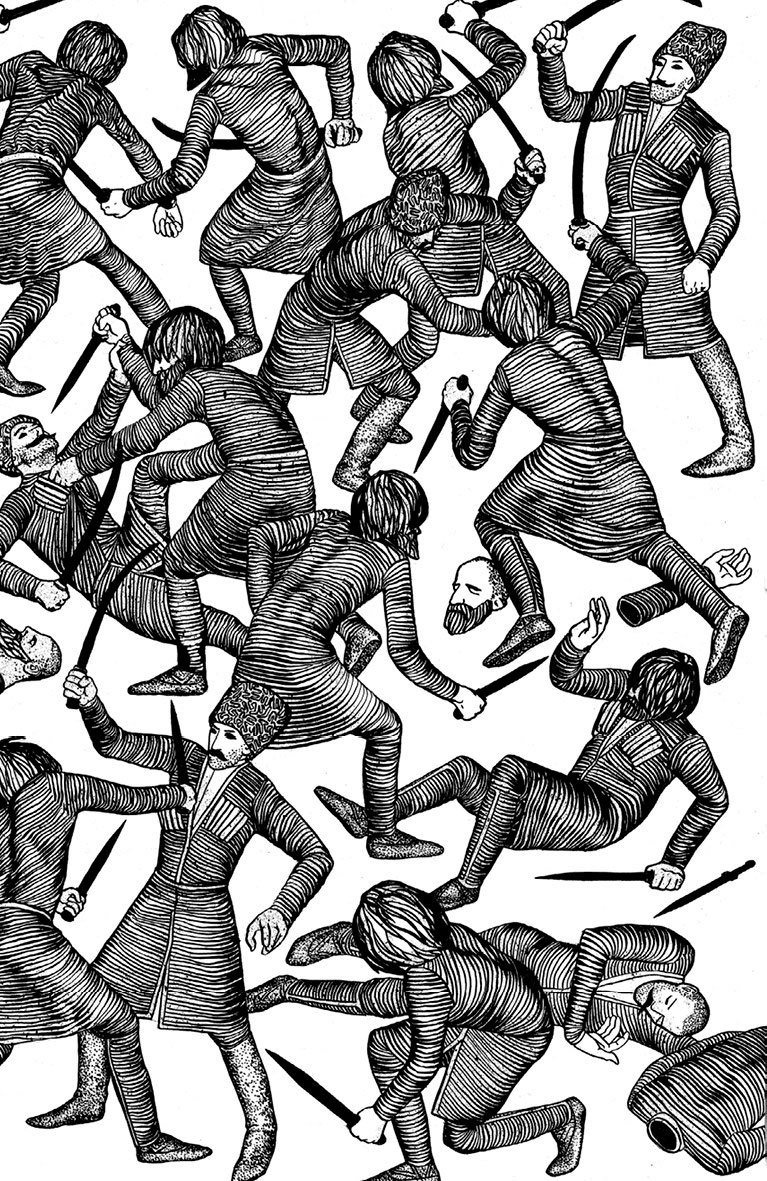

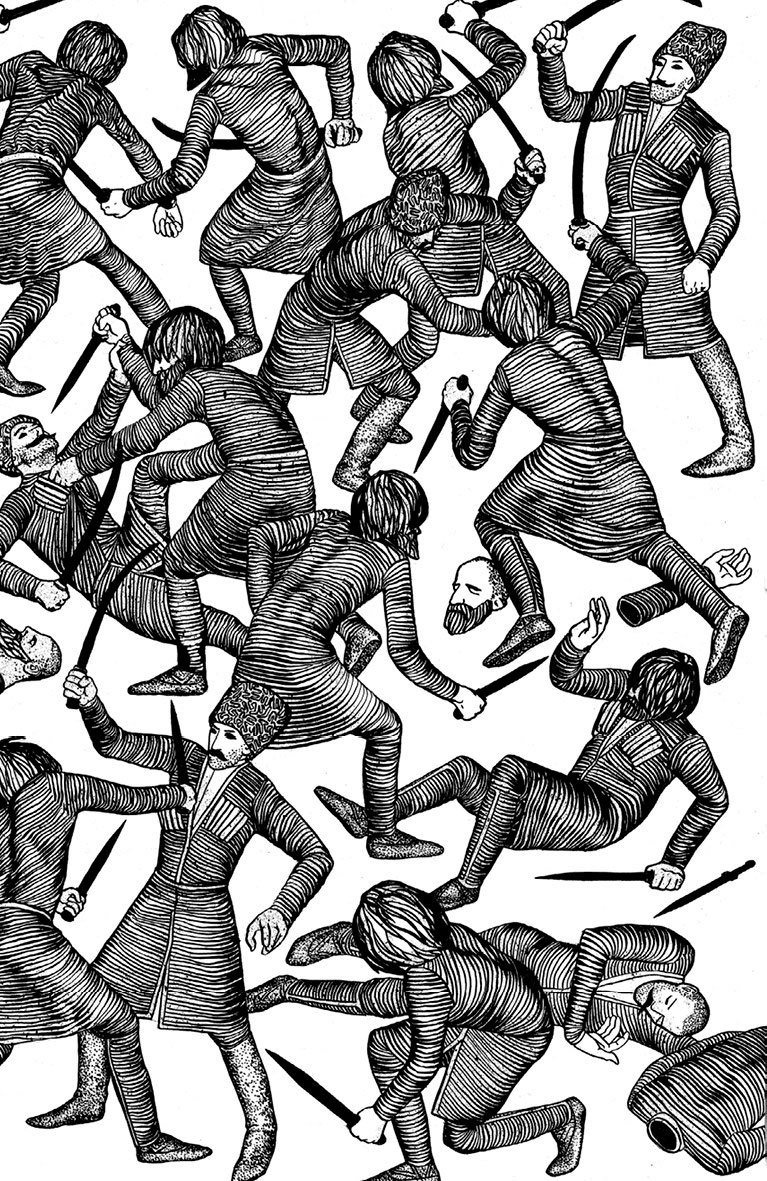

Жребий был брошен, Петр отправился за Терек. Персидский поход (1722–1723) иногда считают началом Кавказской войны, и на это есть свои причины. Преобразованной по европейским лекалам Нового времени русской армии горцы показались странным противником. Русский царь, уже повидавший разнообразные армии, откровенно недоумевал: «Зело удивительно сии варвары бились: в обществе нимало не держались, но побежали, а партикулярно десператно бились, так что, покинув ружье, якобы отдаваясь в полон, кинжалами резались, и один во фрунт с саблею бросился, которого драгуны наши приняли на штыки».

Удивление горцев было не меньшим. Они прекрасно знали, что русские сражаются храбро, но помнили и то, что под их бешеным натиском строй воинов «белого царя» часто ломался, а в ближнем кинжальном бою горцам не было равных. В столкновениях с петровской армией дагестанские вожди рассчитывали повторить успех Султан-Махмуда в Караманской битве. Однако теперь взломать строевой монолит новой русской армии, закаленной в изнурительной Северной войне, горцам оказалось не под силу. Стремительные и, казалось бы, неудержимые атаки, неожиданно легко разбивались о живой волнолом геометрически правильных построений армии Петра Великого.

Персидский поход показал, что Россия, решившая утвердиться на Кавказе, готова к крайним мерам. Повелитель Утамышского султаната Махмуд гордо отказался от предлагаемого ему российского подданства, а русских посланников убил. Таких обид завоеватели не прощают. Разбив войска опрометчивого Махмуда, русские полки, как писал сам Петр, «…проводили его кавалериею и третьею частью пехоты до его жилища, отдавая контр-визит, и, побыв там, для увеселения их сделали изо всего его владения феэрверк для утехи…». Жечь селения непокорных горцев — так будут поступать многие русские генералы эпохи Кавказской войны.

Железные полки русского царя шли все дальше. Несмотря на взятие такого стратегически важного города, как Дербент, и другие успехи, Петр уже осенью 1722 года решил прекратить поход. Причинами этого были трудности со снабжением армии, падеж лошадей и болезни в войсках. Непривычный климат стал самым страшным врагом петровской армии в Персидском походе. Боевые потери были ничтожны, а вот смертность от болезней — угрожающей. Красноречивы слова из петровского приказа войскам: «…чего надлежит остерегаться в сих жарких краях — дынь, слив, шелковицы и винограда, от которых начинаются тотчас же кровавой понос и протчие смертные болезни…».

Ближний бой

Петр I ушел с основными силами, на завоеванных территориях остались солдаты Персидского корпуса, который продолжал пребывать на берегах Каспия до 1735 года.

К тому времени ситуация в Персии круто изменилась. На небосклон взошла звезда великого Надир-шаха (1688–1747). В американской культурной традиции есть выражение self-made man — человек, сделавший себя сам. Так называют людей, достигших успеха исключительно благодаря собственным усилиям и талантам. Надир был именно таков. Сын простого ремесленника, познавший участь раба, он бежал из неволи и примкнул к одному из отрядов джентльменов удачи, промышлявших на развалинах державы Сефевидов. Храбростью и умелостью в ратном деле он выдвинулся вперед. Вскоре его имя стало известным, а сам он из грабителя с большой дороги превратился в защитника государства: Надир со своим отрядом поступил на шахскую службу и в 1730 году усмирил афганских мятежников. Триумфатор Надир получил от благодарного шаха Тахмаспа II в управление почти половину страны — обширные провинции Хорасан, Мазендеран, Систан и Керман.

Надир возобновил заглохшие было ирано-турецкие войны. Одержав ряд побед, он был решительно настроен продолжать войну, но Тахмасп II от своего имени заключил с турками мир. Надир не покорился и совершил еще один, самый важный шаг на пути к безграничной власти. Против шаха возник заговор, и в августе 1732 года Тахмасп II был низложен. Шахом объявили его малолетнего сына Аббаса III, регентом при котором стал, естественно, Надир. По прошествии трех лет низложенного шаха Тахмаспа и его венценосного сына умертвили. Существует множество версий этого зловещего события, но так или иначе с династией Сефевидов было покончено. В том же году на большом собрании иранской знати, своеобразном курултае персидских вождей, Надира провозгласили шахом. Теперь никто не мог помешать политическим планам нового властителя Исфахана, а они были более чем обширны.

Одной из целей Надир-шаха был Кавказ, подступы к которому продолжал блокировать российский Персидский корпус. Гилян и другие бывшие провинции Ирана, которыми так жаждал владеть Петр Великий, не принесли России каких-либо серьезных торгово-экономических выгод. Напротив, столь вожделенные приобретения оказались убыточны. Торговля шелком была выгодной, но сверхприбылей не давала. В то же время содержание армии на дальних рубежах громадной империи обходилось очень дорого. В начале 1730-х российское правительство приходит к мнению, что петровские приобретения выгоднее отдать Ирану, чем продолжать удерживать за собой.

21 января 1732 года страны заключили Рештский договор, по которому Россия уступала Ирану Гилян, Мазендеран и Астрабад. Взамен распорядители петровского наследия получили гарантии того, что эти территории не достанутся третьей стороне (подразумевалась враждебная России Турция). Также российскому купечеству предоставлялось право беспошлинной торговли в Персии.

Три года спустя, 10 марта 1735 года, Россия и Иран заключают Гянджинский договор. Теперь Петербург возвращал Исфахану Баку и Дербент. Русско-иранским договором была определена и судьба дагестанских горцев: «…а Дагестан и прочие места, к Шамхалу и Усмею подлежащие, по древнему пребудет в стороне Иранского государства». Дагестан был отнесен к сфере политического влияния Надир-шаха, который поспешил установить в регионе новые порядки.