На смену указанным историкам явились другие, занявшиеся тем же вопросом. Они пришли к совершенно иному пониманию опричнины. Эта волнующая историческая загадка нашла у них новое объяснение. За ошеломляющей обстановкой и ужасными формами они увидели некоторую руководящую идею, зрело обдуманный план, проводимый с последовательностью и настойчивостью. В деятельности создателя опричнины Грозного они увидели обширную программу хозяйственных, социальных и политических преобразований. Осуществлялась эта программа недостойными средствами, но это, быть может, было неизбежно. Надо заметить, что вопрос об опричнине до сих пор так и остается загадкой. Историки старой школы в понимании опричнины допустили тройную ошибку: они приняли внешнюю сторону ее за действительность, подробности за существенное, часть за целое.

Для пояснения этой мысли приведем пример. Допустим, что вся история Французской революции сведена к изображению отдельных сцен или личностей из клуба якобинцев, тюрьмы Тампль и Национальной площади. Такое пояснение эпохи великих событий вполне бы соответствовало изображению десятилетнего периода в правлении Ивана Грозного. Самый необходимый документ для истории этой эпохи остается для нас неизвестным. Я говорю об учредительной грамоте опричнины. Она хранится в государственном архиве, но до сих пор не издана и даже недоступна для исследователей. Другие документы частью затеряны, частью также неизвестны. Обратимся к установленным фактам.

Бегство Курбского не было единичным явлением. Как до него, так и после мы видим подобные же попытки – одни удачные, другие оставшиеся только надеждой на побег. Отъезд Курбского не мог не смутить Грозного. Он потерял уверенность в завтрашнем дне. Задачи, поставленные Иваном во внутренней и внешней политике, требовали людей и средств. Где же их взять? Если люди Ивана не проигрывали сражений из-за местнических споров или не изменяли в пользу врагов государства, то бежали за границу, заботясь больше о своих выгодах, чем о благе родины. Что касается средств, то ими распоряжались те же ненадежные слуги. Служилые люди стояли во главе государственного управления и владели главным богатством страны – землею. Все в государстве совершалось при их участии: воеводы, наместники, судьи, члены Боярской думы, начальники приказов держали все в своих руках. Нечего и говорить о старых вотчинниках, которые, сидя на своих наследственных землях, где у них были собственные военные силы и свой двор, обладали безапелляционной судебной властью и были почти совершенно свободны от налогов. В своих владениях они разыгрывали роль настоящих государей. Опираясь на формальное превосходство своей знатности, они предъявляли к своему младшему родичу такие притязания, которые не могли его не беспокоить, хотя в сущности они были бессмысленны и бессильны.

Мысль раскассировать всю эту военную и правительственную организацию никогда не приходила в голову Ивану. Московское государство XVI века жило известными традициями. С отдельными лицами царь мог сделать, что хотел, но перед существующим порядком он оставался бессильным. Он сам со своей властью являлся лишь составной частью этого порядка.

По привычке смотреть на управление государством как на свое достояние, принадлежащее по праву, князья и бояре считали свою службу вполне независимой от государя. В местничестве они видели некоторую гарантию своих привилегий. И царь не мог протестовать против этого взгляда, так как его собственная власть исходила из того же источника и опиралась на такие же точно права. Потомки Рюрика или Гедимина когда-то правили Русью все врозь, каждый в своем уделе. Теперь приходилось править ею сообща, причем один сидел на троне, а другие заведовали каким-нибудь приказом или целой областью государства. Но вся эта правящая группа представляла одно целое, как бы одну семью. Иван мог справиться с отдельными боярами и князьями, но кем было заменить их? После Сильвестра и Адашева он набрал «из грязи» Скуратовых и Грязных, возвысил до первого ранга, отыскивая новых слуг по большей части среди поповичей, которые и до настоящего времени играют заметную роль в жизни русской интеллигенции. Но они не могли заменить ни материальной, ни моральной силы, какую представляли князья и бояре. Политика Ивана приводила его в столкновение с аристократией, но отбрасывая от себя знать, царь оказывался в пустынном пространстве. Боярство и самодержавие являлись неразрывно связанными силами. Приходилось думать о компромиссе, на нем и остановился Иван. Но он не говорил о том, что решил сделать. Русское государство XVI века было царством тайны. На всех лицах были маски, на всех вещах – покрывало.

Третьего декабря 1564 года Иван вдруг оставил столицу. Вместе с собой он увез свою жену, черкешенку родом, Марью Темрюковну, полудикарку, жестокую и вспыльчивую, как сам Иван. За государем следовали сотни возов, нагруженных его сокровищами. Этот обоз сопровождала огромная свита, состоявшая из бояр, набранных в разных городах, всего двора и челяди Ивана. Некоторое время никто в Москве не знал, куда и зачем уехал царь. Царский обоз потянулся в село Коломенское, где дурная погода задержала его на две недели. Затем он простоял несколько дней в другом подмосковном селе, Тайнинском, и в Троице. Наконец он расположился в одном из предместий Александровской слободы, к северу от Владимира. Только тогда царь решил объявить о причинах и цели своего необыкновенного отъезда. 3 января 1565 года в Москву прибыл гонец от царя с письмом к митрополиту. Царь много говорил о всевозможных злодеяниях, совершаемых воеводами и всякими должностными лицами, а также высшим и низшим духовенством, и в заключение объявлял, что «опалился» на всех в своем государстве – от первого до последнего человека. Опалой в то время называлось нечто вроде отлучения. Лица, которых она постигала, лишались права на какую бы то ни было деятельность при дворе, а также и на государственную службу. Объявляя о своей опале, Иван сообщал митрополиту, что покидает свое государство и поселится, где Бог укажет. Между двумя частями послания было противоречие – царь отказывался от престола и в то же время, опираясь на свою власть, налагал кару на своих подданных. За первым посланием последовало другое, адресованное купцам и всему православному народу московскому. Царь заявлял, что на этих людей он не жалуется и не имеет никакого гнева.

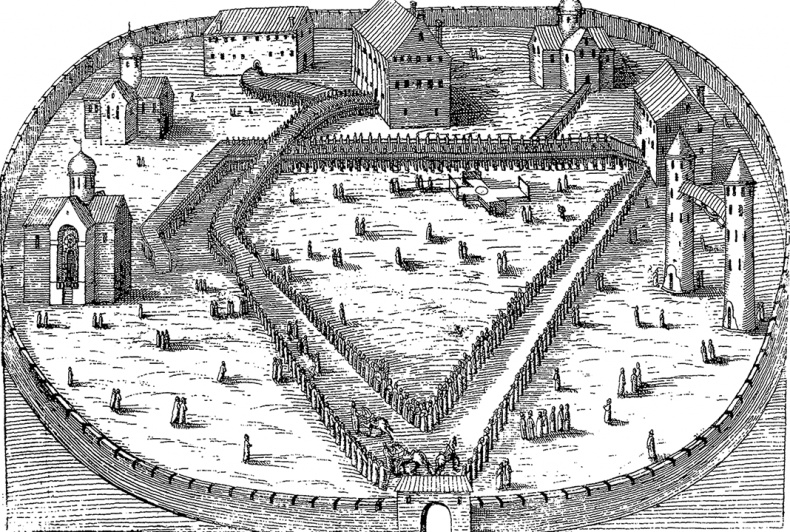

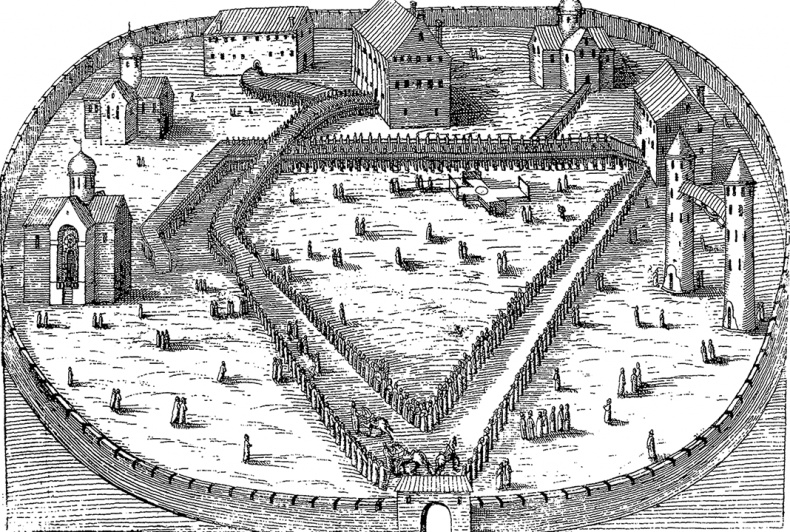

Иллюстрация «Александровская слобода» из книги «Путешествие в Россию» Якоба Ульфельдта – единственного иностранца, в записках которого описана и изображена Александровская слобода – опричная столица Ивана Грозного

Возможно, что и тогда, как и после, никто не знал, что думать об этом. Но в Московском государстве привыкли к загадкам подобного рода и поняли, что надо делать. Царь, очевидно, был недоволен некоторыми лицами и таил против них какой-то замысел, но пока по своей привычке он создавал эффектную, театральную обстановку. Москва решила поддерживать зловещую комедию. Бояре пришли в смятение. Народ волновался. Купцы заявили, что готовы пожертвовать деньгами, что было красноречивой формой сочувствия общему горю. Митрополиту было поручено умолить государя сменить гнев на милость. Царя упрашивали не покидать своего народа и править государством, как ему угодно, и пусть судит тех, против кого он опалился. В Александровскую слободу отправилась депутация. Царь, конечно, склонился на ее мольбы, но поставил некоторые условия. Он заявил, что будет держать в опале всех крамольников и предателей, некоторые бояре будут казнены, а имущество их конфисковано, и обещал вернуться в Москву тогда, когда устроит свою опричнину.