Опричниной на языке того времени называлась вдовья часть, дававшаяся женам умерших знатнейших вельмож. На пирах тем же именем назывались лучшие блюда, которые хозяин оставлял при себе, чтобы делиться ими с избранными гостями. Опричниками (опричь – кроме) назывались крестьяне одной категории, поселившиеся на монастырских землях. Указ 10 октября 1550 года создал для Московского уезда особое территориальное и политическое устройство. В этот уезд переселялись отборные служилые люди, набранные со всех областей Московского государства. Существовавший порядок вещей не был затронут или изменен этим мероприятием. Однако этим Иван создавал ядро придворной знати, войска, администрации на новых началах. Опричнина 1565 года была не чем иным, как более широким осуществлением этого плана.

Все свое государство Иван разделил на две части. В одной должен был сохраниться прежний строй и старое управление. Там продолжали управлять воеводы, наместники, судьи разного рода, кормленщики вместе с вотчинниками и помещиками. С целью централизировать это управление в Москве было создано особое учреждение под руководством двух бояр. В состав другой половины государства входили разные области и города и даже некоторые части столицы. Царь оставлял для себя, таким образом, нечто вроде упомянутой вдовьей доли или удела. Здесь, с тысячей бояр и боярских детей по выбору, Иван намеревался продолжать опыт 1550 года.

В этом опыте мы должны отметить два главных момента – преобразование вотчинного землевладения в помещичье и перенесение слуг государя в новую для них среду. У вотчинника отбиралась его земля, свободная от повинностей, его самого отрывали от родного гнезда, где веками создавалось его благосостояние и общественное значение. Его связи с зависимым от него населением расторгались. Его наделяли новым участком земли, но условно и временно, заставляя его за это служить и нести наравне со всеми общие повинности. Так создавались новые люди без прошлого, без почвы и без защиты. Можно предположить, что создание опричнины преследовало именно такую цель, хотя сам Иван ничего об этом не сказал. До настоящего времени не обращали внимания на тесную связь между актами 1550 и 1565 годов. То, что мы знаем о характере и применении обеих мер, оправдывает известную гипотезу Платонова и отчасти Милюкова, который в преобразованиях Ивана, как и Петра Великого, видит мероприятия чисто финансового характера.

Политический кругозор Ивана был значительно шире, но как при его жизни, так и после смерти об опричнине не распространялись. В 1565 году в Польшу отправлялось посольство. Московская дипломатия предвидела, что там могут задать нескромный вопрос об опричнине, и приняла меры против излишней откровенности своих представителей. Послы должны были отвечать, что они не понимают даже, что такое опричнина. Царь живет где хочет, и при нем находятся слуги, которыми он доволен. Большинство из них тут же, поблизости, владеют землей. Если невежественный народ и болтает о какой-то опричнине, то на это не стоит обращать внимания. Такой же приказ молчать был дан и другим посольствам, в 1567 и 1571 годах.

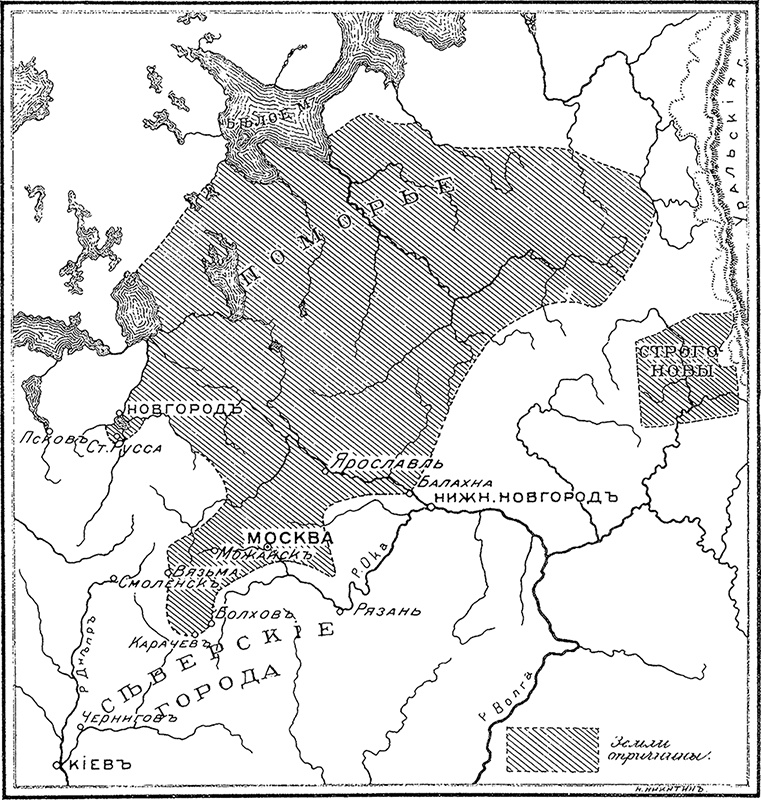

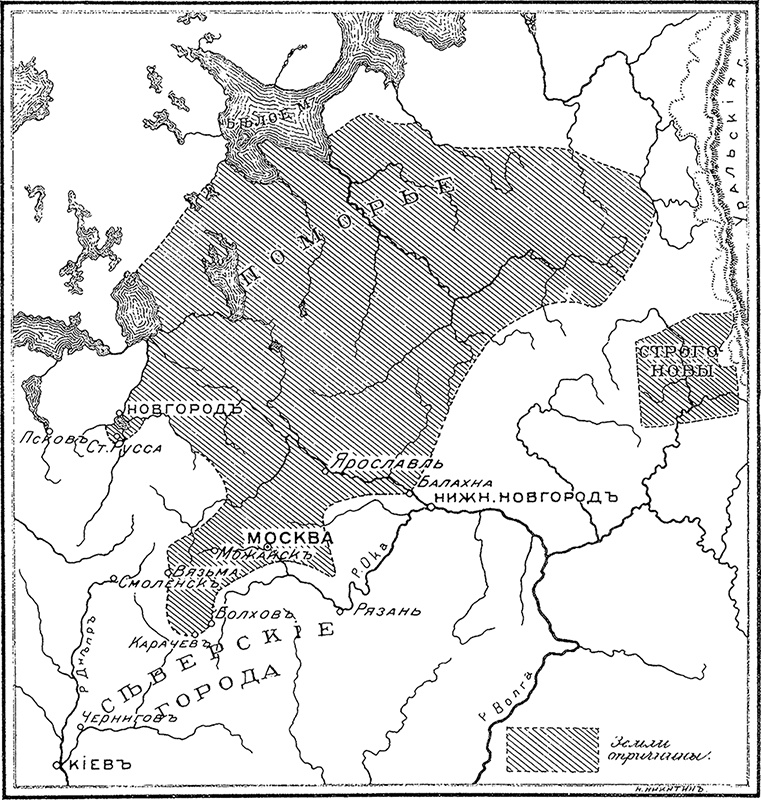

Но факты говорят сами за себя. Территория, занятая опричниной, постепенно увеличивалась и захватила большую часть государства. Число опричников возросло с одной до шести тысяч человек. В 1565 году к опричнине были присоединены области Вологодская, Устюжская, Каргопольская, Можайская и Вяземская. В 1566 году сюда отошли все земли Строгановых, в 1571 году – часть Новгородской области.

Расширение территории опричнины сопровождалось раздачей новых вотчин и поместий, отбиравшихся у прежних владельцев. Последние награждались землей в других областях. Поэтому всякий, не попадавший в опричнину, подвергался или экспроприации, или ссылке. Правительство Ивана намеренно отбирало для опричнины те части центральных областей государства, где пережитки удельной системы сохраняли наибольшую силу. Новый порядок коснулся наследственных владений князей ростовских, стародубских, суздальских, черниговских, а также и заокских земель, вотчин другой группы князей – Одоевских, Воротынских, Трубецких. Некоторые из этих князей, впрочем, стали под знамя Ивана и доказали свое верноподданническое усердие. Таковы были князья Федор Михайлович Трубецкой и Никита Иванович Одоевский. Князь Михаил Иванович Воротынский вместо Одоева получил Стародуб-Ряполовский, на несколько сот верст дальше к западу. Другие владельцы из той же области получили земли рядом с Москвой, в окрестностях Коломны, Дмитрова и Звенигорода.

О практических последствиях всей этой перетасовки можно судить по следующему примеру. До Ивана IV пятьдесят восемь вотчинников из двухсот семидесяти двух, находившихся в Тверской области, не несли никакой государственной службы. Одни из них служили двоюродному брату царя Владимиру Андреевичу, другие – потомкам прежних удельных князей: Оболенских, Микулинских, Мстиславских, Голицыных, Курлятевых и даже боярам. Опричнина совершенно изменила это положение, заставив служить всех одному государю. Кроме того, опричнина уничтожила частные военные силы, в опоре на которые непокорные вотчинники были часто для царя опаснее внешних врагов. Она провозгласила принцип личной службы и установила на всей территории государства систему прямых и косвенных налогов, взимаемых в казну.

Нельзя отрицать того, что опричнина имела в виду некоторые экономические и финансовые задачи. Этим объясняется стремление захватить те города, которые имели важное торговое значение. Замечательно, что купцы таких городов не заявляли недовольства такой переменой режима. Представители английской торговой компании даже добивались как милости, чтобы их подчинили опричнине. О том же просили и Строгановы. Из всех путей, связывавших столицу с порубежными областями, опричнина не захватывала только южных, шедших через Тулу и Рязань. По-видимому, присоединение их к опричнине не представляло для правительства никаких выгод.

Из-за отсутствия документальных сведений с трудом удается установить, какое количество земли в целом отошло к опричнине с 1570 по 1580 год. К опричнине относились Поморье, все области Замосковья, Заокские земли, Обонежская и Бежецкая пядины Новгородской области. На юг территория опричнины простиралась до Оки, на восток до Вятки, на запад до литовско-немецкой границы. Вне опричнины остались на востоке Пермская и Вятская области с Рязанью, а на западе земли, подчиненные Пскову и Новгороду, с пограничными городами Великие Луки, Смоленск и Северск. На юге разделенные опричниной области земщины примыкали к украинским землям и к «дикому полю».

Карта территории опричнины Ивана Грозного

В центре действие опричнины распространялось только на некоторые части территории. Подчиненные ей города и участки смешивались в хаотическом беспорядке с элементами земщины. Из крупных городов за земщиной оставались Тверь, Владимир и Калуга. Причем области земщины располагались на окраинах. Это устройство представляло полную противоположность древним римским порядкам, где вся сила сосредоточивалась на территории с ясным расчетом сковать центр железным кольцом легионов.

В 1572 году опричнина утратила свое первоначальное имя и стала называться двором. Она уже к этому времени успела обрести признаки правильно организованного государственного учреждения. Но в своих действиях новая система сохранила прежний характер управления. Исследуя какой-нибудь официальный документ той эпохи, трудно понять, исходит он от опричнины или от земщины. Формально опричнина не уничтожала даже местничества. Она только уничтожала счеты его в собственных пределах. Опричнина действовала наравне с земщиной, причем та и другая были подчинены центральным учреждениям, ведавшим финансовыми и воинскими делами государства. В обеих системах администрации действовали дьяки. В их руках находилось все делопроизводство земщины и опричнины. Такую организацию можно предположить, опираясь на несомненный факт одновременного существования согласованной работы обеих систем. Этого достаточно, чтобы разрушить легенду, по которой роль опричнины ограничивалась политической полицией. В 1570 году, как свидетельствуют официальные документы, опричнина вместе с земщиной были созваны для совместного обсуждения вопросов, касавшихся литовской границы. Та и другая сторона были представлены своими боярами – делегатами. Обсуждение вопросов представителями земщины и опричнины происходило отдельно. Но решения их вполне совпали, что свидетельствует о том, что между обеими этими силами не было вражды и трений. В том же и следующем годах военные отряды опричнины и земщины действуют сообща и без вражды против татар.