Продолжая «овечкинскую» линию, «Новый мир» опубликовал очерки Гавриила Троепольского «Из записок агронома», повести Владимира Тендрякова «Падение Ивана Чупрова», «Ненастье» и «Не ко двору», а также большую статью Федора Абрамова (впоследствии известного прозаика) «Люди колхозной деревни в послевоенной прозе», обстоятельно критиковавшую книги С. Бабаевского, Е. Мальцева и других авторов за явное приукрашивание трудной жизни крестьянства и состояния сельского хозяйства.

Почин же такому откровенному и бескомпромиссному разговору о литературе, характерному и для ряда других «новомирских» статей, в сущности, положил не кто иной, как сам Твардовский, опубликовав в июньской книжке журнала за 1953 год несколько глав своего нового поэтического произведения «За далью — даль».

Некоторые из них по отдельности уже печатались в «Литературной газете», «Известиях» и «Правде». В новых же шла речь именно о литературе — и о собственных «муках слова», по известному выражению, и об отношениях с читателем (всегда занимавшая поэта тема), и об отражении современной жизни в книгах.

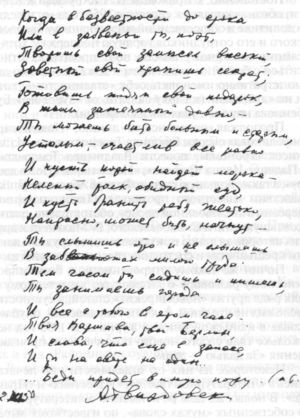

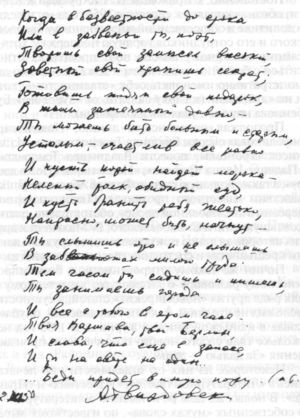

«За далью — даль». Автограф. 1950 г.

В главе, вскоре и название получившей «Литературный разговор», от имени дорожных попутчиков автора высказываются различные претензии к писателям, и среди них столь меткие и язвительные, что они быстро вошли в обиход, запомнились и постоянно цитировались:

Глядишь, роман, и все в порядке:

Описан метод новой кладки,

Отсталый зам, растущий пред

И в коммунизм идущий дед,

Она и он — передовые,

Мотор, запущенный впервые,

Парторг, буран, прорыв, аврал,

Министр в цехах и общий бал…

И все похоже, все подобно

Тому, что есть иль может быть,

А в целом — вот как несъедобно,

Что в голос хочется завыть.

Завершается же глава фантастической сценой — разговором с редактором, который, как оказалось, живет… в душе самого писателя (в критике его тут же стали звать «внутренним»), который, опасливо предвидя всякие возражения и замечания, собственноручно себя оскопляет.

И словно в продолжение начатого поэтом разговора, полгода спустя появилась в журнале «Новый мир» статья прозаика Владимира Померанцева «Об искренности в литературе» (1954. № 12), получившая большой общественный резонанс. Автор страстно и безоглядно запальчиво осуждал книги, где «все в порядке», — далекие от жизни с ее конфликтами и удручающе однообразные — и настойчиво, простодушно и довольно наивно призывал собратьев последовать примеру Овечкина и «отбросить все приемы, приемчики, способы обхода противоречивых и трудных вопросов».

Затем Михаил Лифшиц в статье «Дневник Мариэтты Шагинян» (1954. № 2) едко высмеял «сокращенный метод изучения жизни», как он выразился.

Яркими статьями в столь же критическом духе дебютировал в журнале, и литературе вообще, недавний выпускник университета Марк Щеглов. Размышляя о романе Л. Леонова «Русский лес» (1954. № 5), он высказал крамольную по тому времени мысль, что отрицательные явления порождаются в советской жизни отнюдь не только «пережитками прошлого», как твердила официальная критика, а и «новорожденными» общественными условиями, в другой же статье (о романе О. Черного «Опера Снегина») прозрачно намекнул на пагубное воздействие на искусство одного из «исторических» постановлений ЦК (о музыке).

Все это не прошло Твардовскому даром: началась очередная массированная проработка. «…У меня большие тревоги в журнале, — сообщал Александр Трифонович Овечкину 2 мая 1954 года, — (всякая „тьма“ во главе с Сурковым ведут атаки против меня, дело может дойти до моего ухода или снятия), и это нехорошо, это дурной знак с точки зрения судеб литературы. Вообще бог знает что творится».

И действительно, «атаки» увенчались решением ЦК партии 23 июля 1954 года об «освобождении» (характернейший бюрократический оборот речи!) поэта от обязанностей главного редактора. В свою очередь, и президиум правления Союза писателей принял аналогичное постановление, полное политических обвинений и грубейших передержек при изложении содержания «идейно-порочных», «нигилистических», «эстетских» статей: В. Померанцев якобы призывал к «одностороннему показу и раздуванию отрицательных явлений нашей действительности», Ф. Абрамов «прямо выступает… в защиту косного и отсталого» и т. п.

Однако ни в этом постановлении, ни в печати ни слова не было сказано о главном «проступке» редактора — поэме «Тёркин на том свете», поименованной лишь в закрытой части решения ЦК.

Выше упоминалось о том, что «Книга про бойца» вызвала огромный поток писем. После войны он не только не иссяк, но даже набрал новую силу.

Узнав, что поэт распрощался с Тёркиным, многие огорчились, а иные даже вознегодовали: «Куда вы дели Тёркина? Почему не пишете о его мирных делах?» и т. п. Звучал какой-то огромный, наивный и трогательный читательский «хор»:

Где он, Тёркин, расскажите,

Сомневается народ.

…Вася Тёркин, где ты, что ты?

…Где же Тёркин запропал?

…Надо бы еще его продолжить.

…Я хочу, чтоб зазвучала

Снова песня про бойца,

У которой нет начала,

Пусть не будет и конца.

И — тьма подсказок, куда «направить» героя, какую мирную профессию ему дать. И уже «самодельные» стихи о Тёркине-колхознике, солдате-сверхсрочнике, рабочем, даже пожарнике и милиционере…

Твардовский счел необходимым «объясниться». Его статья «Ответ читателям „Василия Тёркина“» (Новый мир. 1951. № 11) — вскоре переименованная: «Как был написан „Василий Тёркин“ (Ответ читателям)» — не только обстоятельно рассказывала об истории создания книги; автор писал, что не хочет и не может «эксплуатировать» готовый, сложившийся образ и просто «увеличивать количество строк под старым заглавием, не ища нового качества».

Не все, однако, были удовлетворены прочитанным. И не только по наивности. Примечательно проникновенное письмо столь высокого «профессионала», как известный украинский сатирик Остап Вишня.

Сказав, что «совершенно согласен» с «хорошей статьей», он продолжал: «Но любя Вас, любя Вашу работу (подчеркиваю!), — печаль какая-то, что Вы прощаетесь с Тёркиным.

По-моему, он нужен.

Творчески Вы правы! Жертвенно правы, боясь назойливости. Но… хотелось бы, чтобы Тёркин жил.

А может быть, и найдется? Это очень, я знаю, трудно, но возможно!

Вы столько дали радости Тёркиным своим, что аж страшно с ним расставаться».

Внимательно перечитывая ныне и некоторые другие из читательских писем, кажется, различаешь некоторые «опорные пункты», которые позволили поэту «пересмотреть» свое прежнее твердое решение и вернуться к любимому герою.