Нет – я просто хочу тебе сказать, что без тебя мне жизнь как-то не представляется – несмотря на то, что думаешь, что мне «весело» два дня не видеть тебя. И знаешь, оказывается, что вовсе не ЕсИбоп выдумал телефон, а какой-то другой американец – тихий человечек, фамилию которого никто не помнит. Так ему и надо.

Слушай, мое счастье, – ты больше не будешь говорить, что я мучу тебя? Как мне хочется тебя увести куда-нибудь с собой – знаешь, как делали этакие старинные разбойники: широкая шляпа, черная маска и мушкет с раструбом. Я люблю тебя, я хочу тебя, ты мне невыносимо нужна… Глаза твои – которые так изумленно сияют, когда, откинувшись, ты рассказываешь что-нибудь смешное, – глаза твои, голос твой, губы, плечи твои – такие легкие, солнечные…

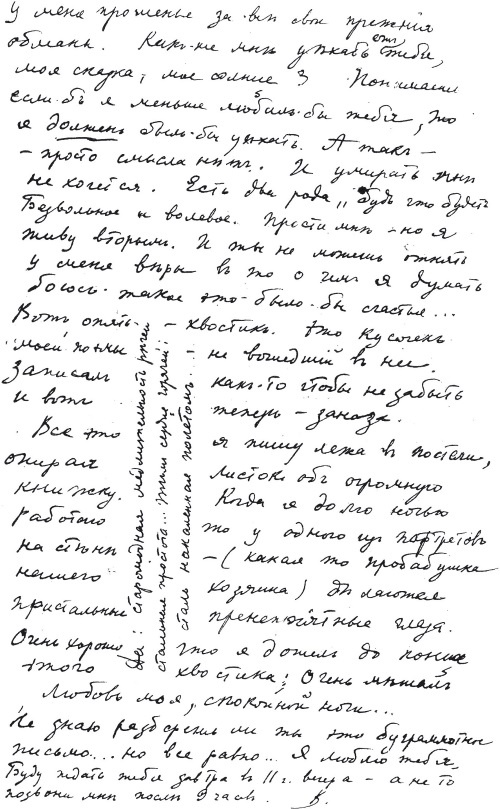

Ты пришла в мою жизнь – не как приходят в гости (знаешь, «не снимая шляпы»), а как приходят в царство, где все реки ждали твоего отраженья, все дороги – твоих шагов. Судьба захотела исправить свою ошибку – она как бы попросила у меня прощенье за все свои прежние обманы. Как же мне уехать от тебя, моя сказка, мое солнце? Понимаешь, если б я меньше любил бы тебя, то я должен был бы уехать. А так – просто смысла нет. И умирать мне не хочется. Есть два рода «будь что будет». Безвольное и волевое. Прости мне – но я живу вторым. И ты не можешь отнять у меня веры в то, о чем я думать боюсь – такое это было бы счастье… Вот опять – хвостик.

Да: старомодная медлительность речей,

стальная простота… Тем сердце горячей:

сталь, накаленная полетом…

Это кусочек моей поэмы – не вошедший в нее. Записал как-то, чтобы не забыть, и вот теперь – заноза.

Все это я пишу, лежа в постели, опирая листок об огромную книжку. Когда я долго ночью работаю, то у одного из портретов на стене (какая-то прабабушка нашего хозяина) делаются пристальные пренеприятные глаза. Очень хорошо, что я дошел до конца этого хвостика; очень мешал.

Любовь моя, спокойной ночи…

Не знаю, разберешь ли ты это безграмотное письмо… Но все равно… Я люблю тебя. Буду ждать тебя завтра в 11 ч. вечера – а не то позвони мне после 9 часов. В.

3. 30 декабря 1923 г.

Прага – Берлин

30 – XII – 23

Praha Trida Svornosti, 37

Smichov

Дорогое мое счастье,

какая ты была прелестная, хорошая, легкая на этом суматошном вокзале… Ничего я не успел сказать тебе, счастье мое. Но из окна вагона я видел тебя, и почему-то, глядя, как ты стоишь, локтями прижимая шубу и засунув руки в рукава, – глядя на тебя, на желтое стекло в вокзальном окне за тобой и на твои серые ботики – один в профиль, другой en trois quarts, – почему-то именно тогда я понял, как я люблю тебя, – и затем ты так хорошо улыбнулся, когда заскользил поезд. А знаешь – ехали мы совершенно исключительно плохо. Вещи наши были рассыпаны по всему поезду, и до границы пришлось торчать стоймя, на сквозняке. Мне так хотелось показать тебе, как забавно пристал к внутренней части тех, знаешь, кожаных фартуков, которые соединяют вагоны, снег мерзлый, похожий на серебряную кукурузу, – ты бы оценила.

Представь себе три комнатки: мебель – некрашеный стол, дюжина стульев, таящих занозы, семь постелей – сплошь деревянных, без матрацов, с перекладинами вместо днища, и одной кушетки, купленной по случаю. И все. На перекладины протягивается тюфяк – но чувствуешь насквозь деревянные ребра эти, так что утром такая ломота… а в кушетке обитают клопы, которые исчезли было после скипидарной атаки, но вот сегодня появились на потолке, откуда они будут ночью, как жаворонки, падать на спящих – на меня и на Кирилла: я ему рассказал, что двенадцати (через «е» правильнее) клопов довольно, чтобы умертвить человека, но, вспомнив, как ты чудно говоришь: он ведь маленький! – взял, как говорится, слова свои обратно. Добавь ко всему этому неистовый холод в комнатах и нежеланье двух изразцовых печь топиться (что, конечно, для них было бы неприятно), и ты получишь изображенье нашей жизни здесь. Денег нет совершенно, вилок тоже, так что приходится питаться бутербродами. При первой возможности я перевезу маму обратно в Берлин, куда сам приезжаю 5 апреля – минус восемьдесят пять дней (высчитала?). Прагу я еще не видал – да вообще мы с нею в ссоре.

Слушай: как только буду иметь возможность, позвоню тебе отсюда по единственному телефону, находящемуся в этом городе: в доме Крамаржа. Постараюсь – двадцать третьего (ст. ст.) в 7 часов.

Я тебя очень люблю. Нехорошо люблю (не сердись, мое счастье). Хорошо люблю. Зубы твои люблю. Сейчас я работал, сидел у меня Морн, – он просит передать тебе «сердечный привет». Любовь моя, знаешь, мне просто очень скучно без тебя. У меня такое чувство, будто ты все стоишь на вокзале, как я видел тебя на последях, – точно так же, как тебе, вероятно, все кажется, что я стою у вагонного окна, в котелке. До суда – испанский твой роман прелестен, дальше – плохо. Завтра передам пакет.

Как мне хотелось бы, чтоб ты сейчас мне говорила – проникновенно так: но ты ведь мне обещал?!. Люблю тебя, мое солнце, моя жизнь, люблю твои глаза – закрытые, все хвостики твоих мыслей, твои протяжные гласные, всю душу твою от головы до пят. Я устал. Ложусь. Люблю тебя.

В.

4. 31 (?) декабря 1923 г.

Прага – Берлин, Ландхаусштрассе, 41

3(1) – XII —23

Trida Svornosty, 37

Smichov Praha

От тебя еще ни слова, моя любовь, – вероятно, завтра будет. А если нет? Знаешь, я не думал, что я так заскучаю по тебе («Ах, ты не думал!..»). Нет, – это просто оборот речи, чтобы сказать тебе, моя хорошая, мое счастье, how I long for you (как ты мне нужна). А меж тем я отсюда выберусь только 17-го – хочу кончить моего Морна, а то еще один переезд, и он рассыплется. Это человек, который совершенно не переносит чувство новоселья. Вчера за весь день я написал всего две строчки, и то я их вычеркнул сегодня. Сейчас пошло неожиданно хорошо, так что завтра кончу первую сцену третьего акта. Я почему-то очень touchy относительно этой вещи. Зато с каким наслажденьем я читал ее двум людям – тебе и вот на днях маме. Третий человек, который понимал каждую запятую, оценивал мне дорогие мелочи, – был мой отец. Мама всегда вспоминает это, когда я читаю что-нибудь, – и больно.

Только что я написал Татаринову, прося его 6-го или 7-го поместить в «Руле» объявленье, что я (имя рек) ищу комнату с пансионом в русской семье. Иначе выйдет слишком дорого. Твой пакет я, к сожаленью, оставил в поезде. Я в «полном отчаяньи»! На самом же деле я третьего дня отнес его по адресу, – который ты написала едва слышным шепотом… Знаешь, что мне сейчас захотелось? Видеть, как ты приседаешь на одно колено, всходя с мостовой на панель (Аставь!..). Я тебя сегодня так люблю, что, кажется, пишу глупости.