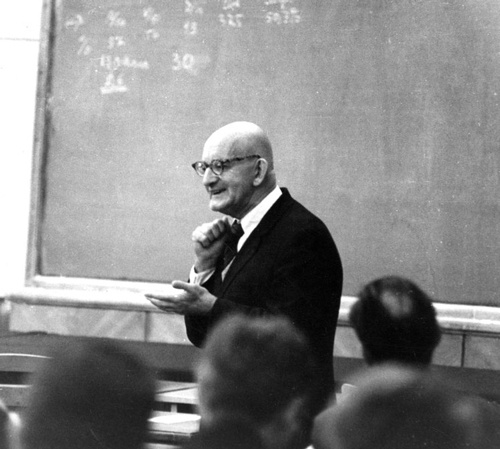

Рис. 3.18a. Дмитрий Евгеньевич Охоцимский, спецкурс которого по вариационным задачам в небесной механике произвел на меня большое впечатление.

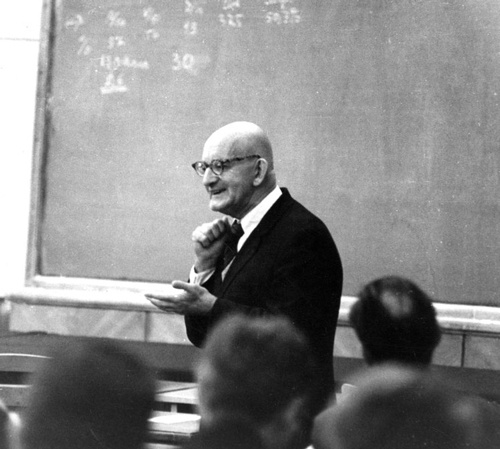

Рис. 3.20. Академик П. С. Александров на заседании Ученого Совета мехмата.

Рис. 3.20a. Ефимов Николай Владимирович, член-корреспондент, декан мех-мата МГУ.

После перехода на Отделение Математики, я в итоге сохранил прекрасные человеческие и деловые отношения с В. В. Румянцевым. Хотя, надо сказать, на первых порах он был задет и слегка обижен моим решением. Но длилось это совсем недолго. Более того, потом на протяжении многих лет я неоднократно выступал на его большом научном семинаре на мехмате, рассказывая о своих результатах и достижениях моих учеников. Румянцев всегда слушал с интересом, предлагал свои интерпретации математических теорем, имевших отношение к теоретической механике, ставил новые задачи. Постоянно приглашал меня вновь и вновь, и для меня было большой честью быть участником его известного семинара.

Между прочим, посещение в студенческие годы обще-топологического семинара П. С. Александрова, оказывается, не прошло для меня даром. Через много лет, когда я уже стал заведующим кафедрой дифференциальной геометрии и приложений, мы стали приглашать на наш кафедральный семинар специалистов по общей топологии, чтобы быть в курсе новых геометрических тенденций в этой области, представляющих для нас интерес. Вообще, у нас сложились тесные взаимоотношения с кафедрой общей топологии и геометрии, которую возглавлял В. В. Федорчук. На нашем семинаре неоднократно выступали профессора С. А. Богатый, Ставрос Илиадис и другие общие топологи. Здесь надо сказать, что Виталий Витальевич Федорчук активно участвовал в 90-е годы в стабилизации обстановки на мехмате в бурную эпоху катастрофических ельцинских «реформ», поставивших высшее образование и науку в стране на грань выживания. После его смерти в декабре 2012 года, кафедру возглавил Юрий Викторович Садовничий, сын нашего ректора – Виктора Антоновича Садовничего.

Но вернемся в 1966 год.

Итак, – я студент Отделения Математики. Конец четвертого, начало пятого курса. Написал диплом «Когомологии однородных пространств» (руководитель П. К. Рашевский), высоко оцененный специалистами, в том числе и сотрудниками кафедры дифференциальной геометрии. Мне было предложено поступить в аспирантуру к П. К. Рашевскому. Петр Константинович был человеком широкого научного кругозора, много рассказывал мне о самых разных областях современной геометрии и топологии. Я часто бывал у него дома в Москве и на даче на Николиной горе, рис. 3.21. На фотографии (она сделана позже 1966 года, но точную дату не помню) П. К. Рашевский идет сзади, а я беседую с Мантуровым Олегом Васильевичем, замечательным математиком, тоже учеником Петра Константиновича. В теории однородных пространств групп Ли хорошо известны «пространства Мантурова». Через много лет его талантливый сын Василий стал моим учеником, защитил кандидатскую, а затем и докторскую диссертацию. Теперь Василий Олегович Мантуров известен как один из ведущих специалистов по теории виртуальных узлов, поддерживает научные связи с нашей кафедрой.

Рис. 3.21. На даче у П. К. Рашевского. Слева направо – П. К. Рашевский, А. Т. Фоменко и О. В. Мантуров.

Между прочим, потом, не так давно, академик Сергей Петрович Новиков неожиданно стал утверждать, будто бы я был его учеником. См., например, его статью «Математики и история. Первые шаги морозовщины». Потом эта статья была перепечатана в журнале «Скепцис»; см. также http://scepsis.ru/library/id 629.html; Журнал «Природа», 1997, № 2, с. 70–74. Такое заявление Новикова не соответствует действительности. Ни формально, ни по существу, ни по духу, его учеником я никогда не был. Научных задач он мне не ставил, и ни в какой форме не руководил моим математическим творчеством. Повторю, что моими научными руководителями были: сначала – выдающийся механик В. В. Румянцев, позднее академик РАН, а потом выдающийся математик П. К. Рашевский, заслуженный деятель науки.

В 1966 году прослушал интересный спецкурс яркого математика Дмитрия Борисовича Фукса по гомотопической топологии, сдал ему экзамен по этому курсу на «отлично». Активно изучил эту научную область, проявил серьезный интерес, прочитал много научных статей. Видя это, Д. Б. Фукс предложил мне совместно с ним написать книгу по этой науке, в то время достаточно молодой и бурно развивающейся. Русских книг по ней тогда практически не было. Я согласился, и вместе с Д. Б. Фуксом и Виктором Львовичем Гутенмахером мы быстро написали такую книгу. Я проработал для этого большой материал. Книга была издана в следующем году в изд-ве МГУ. Она выделялась не только своим ярким научным содержанием (кроме того, была хорошо и доходчиво написана), но и следующим обстоятельством. Я нарисовал для нее много нестандартных иллюстраций, разъясняющих геометрический смысл некоторых сложных теорем. Иллюстрации оказались удачными, существенно помогали в усвоении сложного топологического материала. Книга в дальнейшем пользовалась большим успехом у математиков. Несколько поколений топологов и геометров в России были воспитаны на этой книге. В дальнейшем она, в существенно обновленном и расширенном виде, была издана Д. Б. Фуксом и А. Т. Фоменко в изд-ве Наука (см. ниже), дважды переведена на английский язык в разных издательствах, в частности в изд-ве Springer в 2015 году.

Многократно посещал известный семинар Израиля Моисеевича Гельфанда в большой аудитории 1408 на 14-м этаже Главного Здания МГУ, по понедельникам, вечером. Там было много интересных докладов по самым разным направлениям математики. Обычно заседания проходили бурно, Гельфанд требовал от докладчиков четкого рассказа, часто бывал недоволен, публично делал резкие выговоры. Я не выступал у него на семинаре, но когда в 1971 году решил многомерную проблему Плато в классе спектральных поверхностей, Израиль Моисеевич незадолго до моей защиты докторской диссертации в 1972 году, предложил мне (после обсуждения моей работы на семинаре М. И. Вишика) рассказать ему лично главный результат, что я и сделал на его кафедре.

Будучи студентом, а потом аспирантом, много читал запрещенной тогда литературы – Солженицына, Солоневича, Зиновьева, Шаламова, Гинзбург и других. Относился к ним с большим интересом, отыскивая новую для себя информацию. Впрочем, на́ слово старался никому не верить, сопоставляя приводимые ими сведения с тем, что сам знал об этой эпохе из истории нашей семьи и рассказов наших близких знакомых. Ведь мы долго жили в Магадане и хорошо знали колымскую жизнь «изнутри», отнюдь не понаслышке. Был в меру осторожен, острые политические темы обсуждал только с немногими близкими друзьями. Вообще, в то время общественно-политическая обстановка в нашей профессиональной среде математиков была напряженной. В разговорах на нематематические темы люди в больших компаниях были предельно аккуратны. Обходили опасные темы.