Однако, по словам Г. Иванова, Оцуп не просто по собственной инициативе добывал продукты и менял их на баллады: это было его служебной обязанностью. Оцуп якобы числился во «Всемирной литературе» «председателем хозяйственного комитета».

Во-первых — у него был оставшийся от военных времен полушубок и желтый портфель… От этих полушубка и портфеля… так и разило «завоеваньями революции». Уполномоченный, так декорированный, имел, конечно, шанс, которого не давал ему мандат, нащелканный на нашем жалком бланке, — шанс пролезть через игольное ушко приемных, сквозь очереди и секретарей, добиться аудиенции у какого-нибудь «зава» и что-то у него выпросить. Кроме того, у Оцупа, несмотря на то, что он, как и все остальные, питался картошкой и продуктами Розы, — была от Бога «сытая» внешность, какая и полагалась настоящему, способному внушить к себе доверие «предхозкому».

Дальше Иванов рассказывает, что именно Оцупу принадлежит идея разыскивать в советских учреждениях графоманов и, послушав и похвалив их стихи, добывать необходимые продукты и «ордера» («Анатолий Серебряный»).

Но под пером Чуковского-младшего Оцуп превращается в самом деле в ловкого «предхозкома»:

На нем лежала вся практическая сторона издательских затей Николая Степановича. Это он неведомыми путями добывал бумагу для всех стихотворных сборников, это он устанавливал связи с руководителями национализированных типографий, обольщая и запугивая их славой Николая Степановича. Кроме того, он попросту снабжал Гумилева и своих товарищей по Цеху провизией… Николай Степанович расплачивался с ним, печатая его стихи, позволяя ему выступать рядом с собой на литературных вечерах, хваля его дарование.

Н. Чуковский приводит случай, когда Оцуп показал себя «во всем блеске»:

Нам, как учащимся, дважды в неделю полагалось по дополнительной осьмушке фунта хлеба… Наша уполномоченная, Марья Сергеевна Алонкина, уехала за хлебом, а мы стояли и ждали. Мы ждали уже больше часа, когда появился Оцуп, плотный, румяный, напудренный… Под мышкой Оцуп держал что-то, завернутое в газету.

Оцуп постучался к бывшей елисеевской кухарке и «развернул перед ней газету, в которой оказалась курица, зарезанная, но не ощипанная». По просьбе Оцупа кухарка ощипала и зажарила курицу, и «предхозкома» съел ее на глазах голодных молодых людей, ждущих своих пятидесяти граммов хлеба. «Только один раз он оторвал глаза от курицы, посмотрел на нас и сказал: «Я не могу позволить себе голодать». Но почему он должен был делиться своим трофеем с едва знакомыми студийцами? Голод порождает свою этику, с трудом понятную в благополучные времена. Когда Ахматова в начале 1920 года подарила Чуковскому-старшему бутылку молока для маленькой дочери, тот был потрясен этой небывалой, фантастической щедростью.

Злые языки расшифровывали фамилию Оцуп как «Общество Целесообразного Употребления Пищи». Удивительно, как непохож этот «министр-администратор» на Оцупа 30–50-х годов, профессора Эколь Нормаль, строгого моралиста, верного (чуть ли не единственного верного!) хранителя памяти покойного мэтра. Но еще удивительнее, что по-настоящему хорошие стихи (Гумилев, вероятно, хвалил их от души — в них были сила и мастерство, хотя освободиться от ноток своего учителя Оцуп не смог) и дельные, энергичные рецензии писал именно молодой Оцуп. Вместе с желтым портфелем и военным полушубком куда-то исчез и его дар.

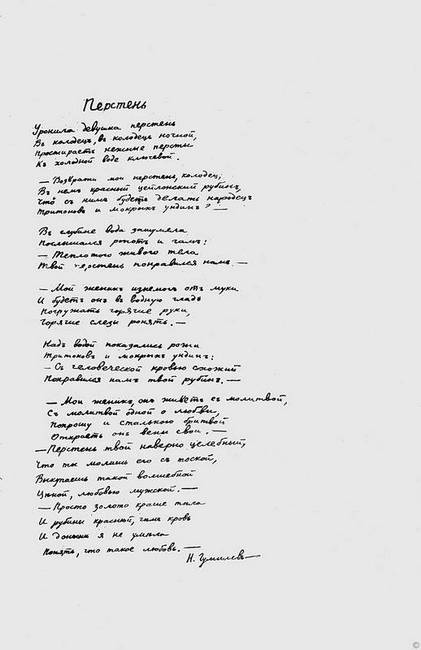

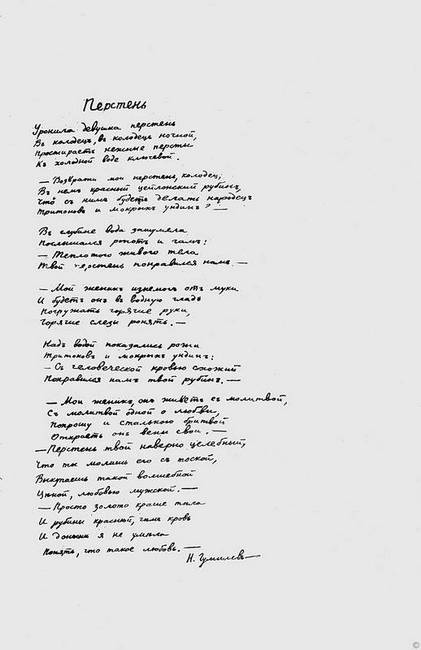

Авфтограф стихотворения «Перстень» и рисунок Н. Гумилева, воспроизведенные в журнале «Новый Гиперборей» (Пг., 1921)

В Цех на какое-то время вошел и приехавший в Петроград (упорно называемый им Петербургом) Ходасевич. Он был приглашен самим Гумилевым уже на второе собрание.

Перед собранием я зашел к соседу моему, Мандельштаму, и спросил его, почему до сих пор он мне ничего не сказал о возобновлении Цеха. Мандельштам засмеялся:

— Да потому, что и нет никакого Цеха. Блок, Сологуб и Ахматова отказались. Гумилеву только бы председательствовать. Он же любит играть в солдатики. А вы попались. Там нет никого, кроме гумилят.

— Позвольте, а сами-то вы что делаете в таком Цехе? — спросил я с досадою.

Мандельштам сделал очень серьезное лицо:

— Я пью чай с конфетами.

В собрании, кроме Гумилева и Мандельштама, я застал еще пять человек. Читали стихи, разбирали их…

Пять человек, как считает В. Крейд, это Г. Иванов, Одоевцева, Оцуп, Адамович и Лозинский. Скорее всего — да. Однако это мог быть также Всеволод Рождественский, поначалу входивший в Цех, или Зенкевич, или кто-то еще. Точных сведений о составе третьего Цеха нет.

Сомнительно, что войти в Цех предлагалось Блоку и тем более убеленному сединой Сологубу (хотя Ходасевичу Гумилев говорил, что Цех будет не акмеистическим, а «беспартийным»). Но и Блок и Сологуб дали свои стихи для «Дракона», и это были не «случайные и нехарактерные» стихи, как утверждают некоторые мемуаристы. Блок был представлен, к примеру, «Скифами».

Ахматова от участия в Цехе не отказывалась — Гумилев, по ее собственным словам, не звал ее специально в Цех («он знал, что я нигде не бываю»), а только сообщил о его возобновлении. Может быть, он рассчитывал, что Анна Андреевна как-нибудь случайно удостоит Цех посещением. Но она не только не сделала этого — она с явной раздраженностью отнеслась к организационным и издательским затеям бывшего мужа. Между ними то и дело вставали какие-то мелкие и нелепые обиды. Так, весной 1921-го, когда уже начинался НЭП и подошел к концу полуторагодовой бумажный кризис, вышел первый номер журнала «Дом искусств» (открывавшийся гумилевским «Заблудившимся трамваем»). В книжном обзоре, написанном Георгием Ивановым, был отзыв на ахматовский «Подорожник». Ничего особенного Иванов не сказал: он лишь констатировал, что «Подорожник» нельзя поставить на один уровень с «Белой стаей» и «Четками», однако это — прекрасная и живая книга» и что в книгу, скорее всего, «вошли стихотворения, не вошедшие в предыдущие сборники благодаря чрезмерной строгости поэта к самому себе». На что тут было обижаться — непонятно, тем более что рядом, в рецензии (авторецензии?) на «Дракона», Иванов гораздо суровее (и несправедливее) оценивает ныне классические стихи своего давнего друга Мандельштама. Ахматова, однако, не только до смерти Иванова (и после нее!) не простила ему этой рецензии, но и считала ее результатом происков «Коли», который ей якобы мстил за свой неудачный второй брак. Гумилев знал о ее обидах — его это расстраивало и угнетало. Когда при встрече в Союзе писателей Ахматова при свидетелях назвала его на «вы» и по имени-отчеству, он отозвал ее в сторону и (небывалый случай!) начал «объясняться». Более того — он написал «Молитву мастеров», содержавшую вполне понятный современникам намек на дискусии из-за «Подорожника», в которой пытался защитить Ахматову от будто бы имевших место нападок.