Здесь Иванов переходит к тому, что является, на его взгляд, самобытным в молодом поэте:

Н. Гумилев подчас хмелеет мечтой веселее и беспечнее, чем Брюсов, трезвый в самом упоении… ибо непрестанно испытующий мыслию и волей судьбу и Бога… Золотые полудетские сны оптимистически окрашивают мир в глазах, затаенно надеющихся на реальность самой волшебной сказки искателя «Жемчугов черных, серых и розовых»… в противоположность омраченному гению того, кто в мятежной гордости, в «унылой злобе» однажды воскликнул:

Но последний царь вселенной —

Сумрак, сумрак за меня!..

Десять лет спустя в разговоре с Альтманом Иванов с несколько иной интонацией вспомнит эти брюсовские строки. Но пока он учтив, если уже не нежен, с «молодым учителем» (Брюсов моложе Иванова на семь лет), а «юного ученика» упрекает за «стесненность поэтического диапазона и граничащую подчас с наивным непониманием… неотзывчивость на все, что лежит вне пределов его грезы». Вся надежда на то, что «страданьем и любовью купленный опыт души разорвет завесы, еще обволакивающие перед взором поэта сущую реальность мира».

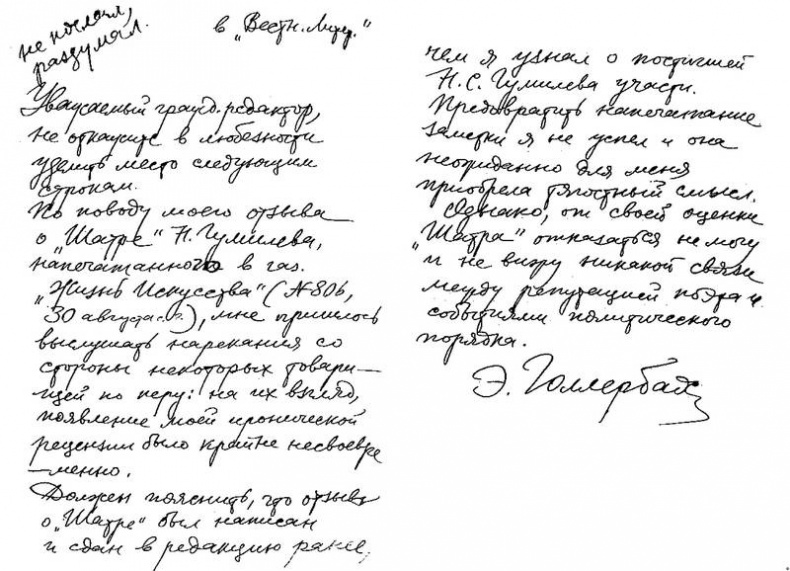

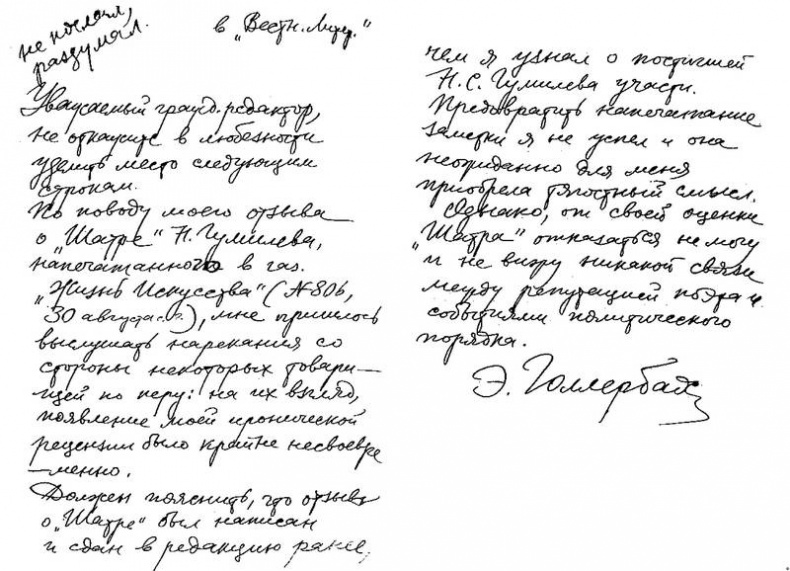

Неотправленное письмо Э. Ф. Голлербаха в редакцию журнала «Вестник литературы» по поводу публикации рецензии на «Шатер» Н. С. Гумилева, сентябрь 1921 года

Любопытно соотносится с этим отзывом рецензия самого Брюсова, напечатанная в журнале «Русская мысль» (1910, № 7):

Лет двадцать тому назад русская поэзия под влиянием ложно понятых принципов реалистического искусства почти совсем чуждалась фантастики. Поэты как-то стыдились всего, на чем лежал отсвет «романтизма», и во что бы то ни стало хотели оставаться в пределах не только современного, но непременно повседневного. Всем еще памятна борьба, которую повело с этими принципами поколение поэтов, выступившее в начале 90-х годов. Оно защищало равноправность мечты с так называемой действительностью и в разгар борьбы, как то всегда бывает, даже решительно отдавало предпочтение фантастике…

За пятнадцать лет борьбы новые идеи у нас, как на Западе, одержали победу. Реализм должен был сдать те свои позиции, которые пытался он было занять в 80-х годах. Но в то же время тем ощутительнее стало, что он из числа исконных, прирожденных властелинов в великой области искусства. Стало яснее, что начало всякого искусства — наблюдение действительности… Будущее явно принадлежит какому-то еще не найденному синтезу между «реализмом» и «идеализмом».

Этого синтеза Н. Гумилев еще не ищет. Он еще всецело в рядах борцов за новое, «идеалистическое» искусство. Его поэзия живет в мире воображаемом и почти призрачном.

Нельзя не обратить внимание на историко-литературный парадокс. Любой десятиклассник и уж по крайней мере любой студент-филолог знает, что Николай Гумилев — вождь акмеизма и что акмеизм «в противовес символистской поэтике… провозгласил возврат к земле, к материальному миру, к предмету» (Краткая литературная энциклопедия. Т. 1. 1962; автор статьи — А. Д. Синявский). Но вот два вождя русского символизма в один голос упрекают его за пренебрежение «сущей реальностью мира», «наблюдением действительности», за чрезмерный уход в мир мечты. Причем речь не идет о первых, незрелых опытах начинающего поэта — многие стихотворения из «Жемчугов» стали классикой, а до возникновения акмеизма и Цеха поэтов оставалось лишь два с половиной года.

И все же между двумя рецензиями есть существенное различие. Иванов надеется, что молодой поэт нащупает путь к «сущей реальности мира», наполнив свой «бутафорский», романтический мир собственной семантикой (которая будет оптимистичнее, и, подразумевается, возвышеннее, чем у Брюсова). Брюсов имеет в виду чисто экстенсивное тематическое расширение. При этом московский мэтр не готов признать Гумилева только своим последователем: Брюсов помнит, что тот — «ученик Анненского, Вячеслава Иванова и того поэта, которому посвящены «Жемчуга». По Иванову, гумилевский «романтический антураж» заимствован у Брюсова. Брюсов же иронически дистанцируется по отношению к гумилевским сюжетам:

…Если встречаются нам в этом мире имена, знакомые нам по другим источникам: античные герои, как Одиссей, Агамемнон, Ромул, исторические личности, как Тимур, Данте, Дон-Жуан, Васко-да-Гама, некоторые местности земного шара, как степь Гоби, или Кастилия, или Анды, — то все они как-то странно видоизменены, стали новыми, неузнаваемыми.

Все эти оттенки не случайны. За ними стоят, по всей вероятности, сложные изгибы взаимоотношений двух старших поэтов, их идейные споры и личные счеты. Времена, когда Вячеслав Иванов целовал глаза Брюсова, давно прошли. Не случайно оба пишут о книге молодого автора, которая далеко не привела их в вострог, куда пространнее и подробнее, чем это было в практике тогдашнего рецензирования. Разговор идет не только о Гумилеве, его книга — лишь повод. О сущности расхождений между вождями символизма, обнажившихся в 1910 году, — чуть ниже, а пока обратимся к другим рецензиям.

Из друзей и сверстников поэта отозвался Ауслендер (Речь. 1910. № 181):

В опасные битвы приходилось вступать первым поэтам-модернистам, приходилось отказываться от всякой связи со старым, чтобы тверже и яснее выявить новое. Но в настоящее время, когда многое уже достигнуто, когда внешние победы выдвигают новые опасности: опасность успокоения… или опасность бесформенных порывов, фальшивого горения… все это — новый лозунг спокойного и взыскательного ученичества делает единственно спасительным.

Не изменить ни одному слову великих, тайных заветов; долгой, упорной работой добиться твердости и верности руки, чтобы каждый удар шпаги был не только проявлением природной смелости и ловкости, но и сложным, благородным искусством, — таковы законы рыцарства, когда оно становится великим цехом.

Произнесено важнейшее для дальнейшей биографии Гумилева слово — «цех».

Ауслендер, представитель кружка, в котором выше всего ценится непосредственность и импровизационная свобода, хвалит Гумилева (похоже, искренне) за готовность истово и неустанно совершенствоваться в своем ремесле, но не может не добавить: «Юношеское целомудрие, скромность ученика, быть может, не всегда позволяет Гумилеву быть вполне свободным, все последние тайны души отдавать своим строкам».

Б. Кремнев (псевдоним поэта и прозаика Георгия Чулкова, 1879–1939) также снисходительно-благожелателен:

Среди учеников Брюсова выделяется даровитый Н. Гумилев. Он не хуже мэтра умеет пользоваться сокровищами пушкинской речи и украшать свой стих жемчугами во вкусе изысканного парнасца… В стихах Гумилева есть прелесть романтизма, но не того романтизма, которым чаруют нас Новалис или Блок с их влюбленностью в Прекрасную Даму, а того, молодого, воинствующего, бряцающего романтизма, который зовет нас в страны, «где, дробясь, пылают блики солнца».