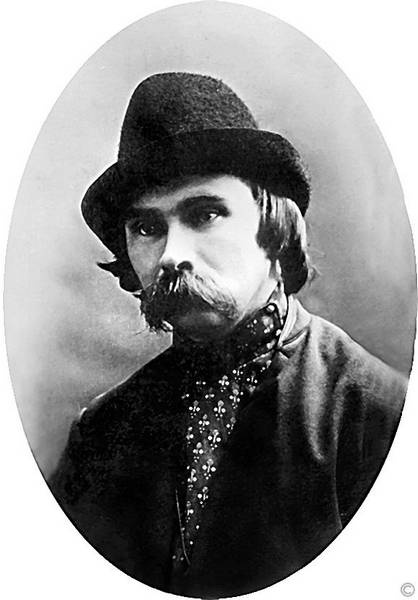

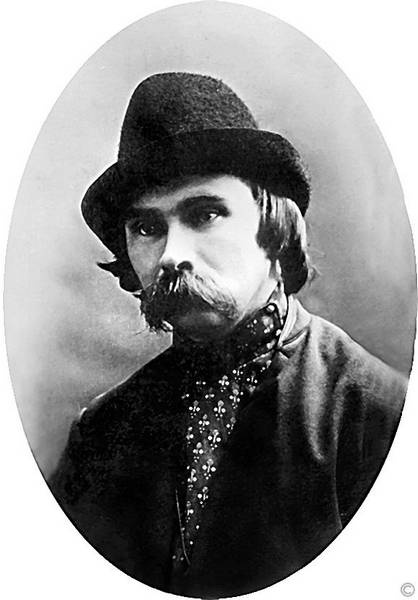

Дмитрий Кузьмин-Караваев, юрист по профессии, сам стихов не писавший, был назначен «стряпчим» Цеха поэтов. Поскольку структура Цеха была стилизована в духе средневековых ремесленных цехов, «стряпчий» полагался по штату; но Цех поэтов никакой хозяйственной деятельности не вел, не считая издания книг за счет авторов и под их собственным наблюдением, — юридических конфликтов ожидать не приходилось. Секретарем Цеха была назначена Ахматова. Ее функцией была рассылка повесток об очередном заседании. Шутили, что она («по неграмотности») подписывает их «сиклитарь Анна Гу».

Десять лет спустя обидевшийся на Гумилева и акмеистов Блок яростно выкрикнет: «Они хотят быть знатными иностранцами, цеховыми и гильдейскими…» Идея «святого ремесла», конечно, не слишком русская — не случайно словосочетание это взято из стихов Каролины Павловой, любимой поэтессы Брюсова, трехъязычной писательницы, московской обрусевшей немки. Для Гумилева эта идея была связана с масонством, с легендами о «вольных каменщиках».

О масонстве Гумилев «болтал» в 1912-м с Кузминым, масонскими мотивами проникнуты такие стихотворения, как «Средневековье», и первая редакция «Пятистопных ямбов».

…Но тот, кто видел лилии Хирама,

Тот не грустит по сказочным садам,

А набожно возводит стены храма,

Угодного земле и небесам.

…………………………….

Все выше храм торжественный и дивный,

В нем дышит ладан и поет орган.

Сияют нимбы; облак переливный

Свечей и солнца — радужный туман.

И слышен голос Мастера призывный

Нам, каменщикам всех времен и стран.

Ни в какой ложе Гумилев не состоял и знал о масонском движении понаслышке. Политический аспект, приписывавшийся масонству правой прессой

[95], его не интересовал вовсе; не была близка ему и этическая сторона учения, привлекавшая стольких просвещенных дворян в XVIII — начале XIX века. Но в учении «вольных каменщиков» было и другое… Масоны XIX–XX веков верили, что головокружительное искусство, с которым возведены готические соборы, основано на профессиональных секретах, передававшихся посвященными каменных дел мастерами из поколения в поколение — со времен боговдохновенного Хирама, строителя Храма Соломонова. Такие же древние секреты (должно быть, считал Гумилев) есть и в искусстве словесном.

Розенкрейцерская символика, «лилии Хирама», земной Храм, который строится в соответствии с тайными указаниями Великого Архитектора, — все эти вещи могли отложиться в сознании впечатлительного молодого поэта, например, в период общения с теософами — Волошиным и Дмитриевой. Есть, однако, важнейшее различие между мироощущением Гумилева и, скажем, Андрея Белого, работавшего резчиком по камню на строительстве храма в Дорнахе. Для Белого высший и тайный смысл воплощен в начертанном на камне орнаменте. Для Гумилева — в секретах строительной технологии. В ремесле. Здесь и проходил раскол.

Формальный разрыв с символистами наступил 18 февраля 1912 года. Еще накануне (23 января) Гумилев в последний раз был на Башне и слушал там чтение Андрея Белого. Именно доклады Иванова и Белого о символизме, прочитанные в Академии стиха, решили дело. С резкими возражениями обоим символистам выступили Гумилев, Городецкий и Кузьмин-Караваев. Во время этой дискуссии впервые было произнесено слово «акмеизм».

Тексты докладов Иванова и Белого были тогда же напечатаны в журнале «Труды и дни» (двухмесячник издательства «Мусагет»), в первом номере, в Москве. О чем же шла речь?

Доклад Иванова начинается таким пассажем (приводится в сокращении):

Если, поэт, я умею живописать словом… так, что воображение слушателя воспроизводит изображенное мной с отчетливой наглядностью виденного… если, поэт, я умею петь с волшебной силой… столь сладкогласно и властно, что обаянная звуками душа послушно вслед за моими флейтами тоскует моим желанием печалиться моею печалью… если, поэт и мудрец, я владею познанием вещей и, услаждая сердце слушателя, наставляю его разум и воспитываю его волю; — но если, увенчанный тройным венцом певучей власти, я, поэт, не умею… заставить самое душу слушателя петь со мной другим, нежели я, голосом… тогда я не символический поэт…

…Я не символист, если я не бужу неуловимым намеком или влиянием в сердце слушателя ощущений непередаваемых, похожих порой на изначальное воспоминание… Если мои слова не вызывают в слушателе чувства связи между тем, что есть его «я», и тем, что зовет он «не-я»…

Дальше Иванов провозглашает следующие тезисы: во-первых, «символизм лежит вне эстетических категорий», во-вторых, «каждое художественное произведение подлежит оценке с точки зрения символизма», в-третьих, «символизм связан с личностью как самого художника, так и переживающего художественное откровение».

Гумилев мог бы ответить на это словами из своей «Жизни стиха»: «И радость, и грусть, и отчаяние читатель почувствует только свои. А чтобы возбуждать сочувствие, надо говорить о себе суконным языком, как это делал Надсон».

Символист, по Иванову, не может быть «ремесленником» (для Иванова «ремесло» — слово бранное!) или «эстетом». Символизм «восстанавливает слово «поэт» в старом значении — поэта как личности… — в противоположность обиходному словоупотреблению наших дней, стремящемуся понизить ценность высокого имени до значения «признанного даровитым и искусным в своей технической области художника-стихотворца».

Выступление Иванова отличается от его речи 1910 года. Тогда он сам же снисходительно призывал литературную молодежь «не стремиться быть символистами». Полтора года спустя он занимает жесткую оборонительную позицию.

«Символизм умер?» — спрашивают современники. «Конечно, умер», — отвечают иные. Им лучше знать, умер ли для них символизм. Мы же, умершие, свидетельствуем, шепча на ухо пирующим на наших поминках, что смерти нет.

Это оборона. Но вот Иванов переходит в наступление:

Но если символизм не умер, то как он вырос!..