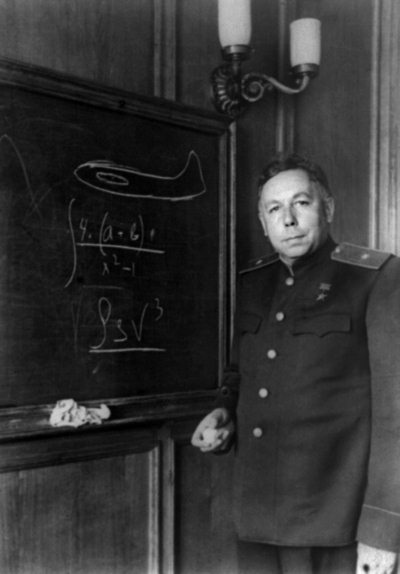

Ла-250А в экспозиции Монинского музея ВВС

Почти тридцать лет назад мне довелось встретиться с Андреем Григорьевичем. Случилось это в подмосковном Монине, в музее ВВС. Вокруг Ла-250 сновали пионеры. Разговор не клеился. Кочетков пристально смотрел на «Анаконду», и я понял, что встреча с ней всколыхнула его память…

Пробежки и подлеты Ла-250А прошли успешно, и ровно через месяц после постройки самолета должен был состояться его первый полет. К нему готовились долго и, как казалось, скрупулезно. Взлетно-посадочную полосу и рулежные дорожки даже очистили от мелких камней, нанесли на ВПП с обеих сторон ограничительные линии. Но произошло непредвиденное.

Шестнадцатого июня 1957 года на второй секунде после отрыва, как следует из аварийного акта, самолет накренило вправо на 4–5 градусов, затем начались поперечные колебания, в основном с правым креном. При снижении самолет ударился правой ногой шасси о взлетно-посадочную полосу, затем выровнялся и, пролетев около 800 м, приземлился на край полосы. Последующее движение машины происходило по грунту на основных колесах шасси с выпущенным тормозным парашютом. За самолетом тянулась полоса дыма и пламени. Через 1100 м машина, пробив ограждение аэродрома, выкатилась на песчаный грунт, подломив шасси. Первым кабину покинул штурман Н.П. Захаров. Увидев огонь, он сообщил об этом Кочеткову, который сразу включил противопожарные средства.

Следует отметить, что на заводе № 918 (ныне «Звезда») для Ла-250А были разработаны катапультируемые кресла членов экипажа К-2, допускавшие аварийное покидание машины на минимальных высотах 25—100 м при приборной скорости 1200 км/ч.

Как ни удивительно, но, побывав в такой передряге, Кочетков отделался лишь ушибами, а Захаров был абсолютно невредим. Избежать катастрофы помогла высокая квалификация летчика, освоившего к тому времени 96 типов отечественных и иностранных самолетов и проведшего в воздухе 2375 часов. При неоднократных проверках техники пилотирования он всегда получал наивысшую оценку.

Следует напомнить, что при включении гидроусилителей по необратимой схеме летчик ощущает на командных органах управления не усилия на рулях и элеронах, а силу загрузочной пружины. Получается, что в системе «летчик – рули» нет обратной связи и в случае малейшего рассогласования машина выходит из-под контроля. Это в сильно приближенном виде можно сравнить с поездкой на автомобиле с рулевым управлением, имеющим большой люфт.

Как впоследствии выяснилось, причиной аварии явилось применение в системе управления самолета гидроусилителей значительно больших размеров и мощности, чем у самолетов МиГ-19 и Як-25, приводивших к значительному запаздыванию отклонения элеронов и, соответственно, к раскачке машины по крену. Систему управления доработали, «обкатав» в лабораторных условиях.

Модель перехватчика Ла-250 в экспозиции музея НПО имени С.А. Лавочкина

Второй самолет с удлиненными боковыми воздухозаборниками построили 18 июня 1957 года, и налетал он всего 4 часа 4 минуты. Двадцать третьего ноября Кочетков выполнил пятый полет, а через три дня снова случилась авария, на этот раз более тяжелая. К счастью, в задней кабине не было оператора. Кочетков с переломом переносицы и повреждением трех ребер попал в больницу. Как следует из аварийного акта, ее причиной стало «быстрое ухудшение горизонтальной видимости на малых высотах на аэродроме Раменское вследствие надвинувшейся промышленной дымки и затрудненный в этих условиях заход на посадку ввиду ограниченного обзора вперед из кабины летчика. Лавочкину рекомендуется улучшить обзор вперед из кабины самолета».

Доработку, заключавшуюся в отклонении обтекателя РЛС вниз и установке закрылков, выполнили на третьей машине – Ла-250А-П, прибывшей в Москву с куйбышевского завода № 1 в январе 1958 года. Угол отклонения закрылков ограничили 15°, а переднюю ногу шасси сделали управляемой. Установили новые колеса с дисковыми тормозами и пневмогидравлической тормозной системой на основные опоры шасси. Ввели второй, верхний тормозной парашют, увеличив их общую площадь в полтора раза. Пара ракет «275А» размещалась под крылом на пилонах, а под фюзеляжем – подвесной топливный бак.

Этот самолет с бортовым номером 04 хранится в Монинском музее ВВС, и всякий желающий может пощупать «Анаконду» руками. Любопытная деталь: под консолями крыла, с обеих сторон от узла подвески управляемых ракет, есть направляющие, видимо, для крыльев ракет.

Приказом МАП от 12 июня 1958 года ведущим летчиком на Ла-250А-П назначили А.П. Богородского, дублером – М.Л. Петушкова, а инженером остался М.Л. Барановский. Летные испытания начались 31 июля. На заводе к этому времени изготовили 40 ракет «275А». Главной целью испытаний этой машины было определение эксплуатационных характеристик, необходимых для обеспечения начала комплексной летной отработки всей системы К-15 с пусками ракет.

Восьмого сентября 1958 года при выполнении посадки произошла очередная авария, связанная с поломкой одной из основных стоек шасси. К маю 1959 года на третьей машине Ла-250А выполнили 16 полетов. Видимо, на этой машине установили вооружение и радиолокационный прицел «Сокол-2» вместо задержавшегося в производстве К-15М.

Вслед за ней завод выпустил четвертую машину с полным комплектом бортового оборудования, и весной 1959 года начали наземную отработку РЛС К-15. К маю выполнили две рулежки. На пятом Ла-250А, но без двигателей, этой же весной на аэродроме во Владимировке (ныне г. Ахтубинск Астраханской области) началась наземная отработка модернизированного прицела К-15М, а в 6-м ГосНИИ ВВС осуществили 10 пусков ракет «275А» с наземной установки.

Аварии самолетов и трудности, с которыми столкнулись самолетостроители, не позволили вовремя завершить доводку системы дальнего перехвата, хотя правительство постоянно контролировало ход работ по авиационной системе ПВО. Например, в 1958 году руководство страны обязало промышленность закончить заводские испытания Ла-250А с двигателями АЛ-7Ф с облетом машины летчиками-испытателями ВВС. Во втором квартале 1960 года государственному комитету по авиационной технике предписывалось совместно с заказчиком решить вопрос о дальнейших работах по этому самолету.

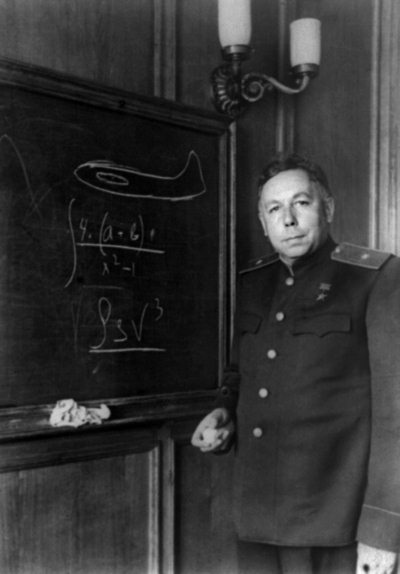

С.А. Лавочкин занимался не только разработкой летательных аппаратов, но и преподавал в институте

Главком ВВС К.А. Вершинин не стал дожидаться 1960 года и в 1958-м, докладывая правительству, отмечал, что «чрезвычайно затянулась по вине ОКБ-301 отработка системы перехвата К-15 (с 1953 года). Летные данные самолета-носителя Ла-250А начинают морально устаревать. Характеристикой темпов работ может служить то, что в 1956 году был выполнен один полет, в 1957 году – шесть полетов, в 1958 году – 14 полетов».