Другим аналогом МиГ-19, как уже говорилось, можно считать французский «Супермистер» фирмы «Дассо», впервые взлетевший 2 марта 1955 года. Подобно отечественному истребителю, завершившему эволюцию концепции МиГ-15, «Супермистер» стал дальнейшим развитием «Мистера-1».

В отличие от предыдущих дозвуковых «мистеров», на нем первоначально применили крыло относительной толщиной 6 процентов и стреловидностью по передней кромке 45 градусов, а на более поздней модификации В4 – 48 градусов. Внешне «Супер Мистер» отличался от «МиГа» лишь низкорасположенным крылом с явно выраженным положительным поперечным V и горизонтальным оперением, расположенным на средней части киля (как на МиГ-17).

Вооружение «Супермистера» включало две пушки калибра 30 мм с боекомплектом по 35 патронов на ствол и 28 неуправляемых авиационных ракет в двух блоках. Кроме того, самолет мог поднимать до двух бомб калибра 500 кг, а на доработанных машинах использовали управляемые ракеты «Матра».

Судя по удельной нагрузке на крыло и тяговооруженности машины, находившихся между аналогичными параметрами F-100 и МиГ-19, добиться лучших летных характеристик без кардинальных переделок вряд ли удалось. Привести более объективное сравнение этих машин из-за отсутствия подробной информации не представляется возможным. К тому же в воздушных поединках в локальных вооруженных конфликтах на азиатском и африканском континентах МиГ-19 не встречался ни с F-100, ни с «Супермистером».

Глава 8 На дальних рубежах

Барражирующий перехватчик

В 1948 году командующий ПВО СССР маршал Л.А. Говоров высказал предложение разработать барражирующий перехватчик. Идея этого самолета не нова, но если раньше двухмоторные истребители создавались, главным образом, для сопровождения бомбардировщиков, то во второй половине 1940-х годов их задачей стала борьба со стратегической авиацией вероятного противника, поскольку самолеты США приступили к полетам бомбардировщиков вдоль границ Советского Союза. Но если на юго-западном направлении им противостояли многочисленные полки истребительной авиации, то восточное и северное направления оставались почти не прикрытыми. В этих условиях в трех самолетостроительных ОКБ, возглавлявшихся и П.О. Сухим, А.И. Микояном и С.М. Лавочкиным, началось проектирование перехватчиков с большими радиусом действия и продолжительностью полета.

Как известно, основанием для разработки самолетов являлось, как правило, совместное постановление ЦК КПСС и Совета Министров. Но эти документы лишь ставили задачу, не разъясняя причин ее появления и путей ее решения. Да и основные требования к самолетам рождались не в недрах Политбюро, а разрабатывались, прежде всего, специалистами ОКБ исходя из возможностей промышленности. Главным законодателем мод в военной авиации в те годы был Научно-испытательный институт, но на практике получалось, требования, разработанные в подмосковной Чкаловской, появлялись вдогонку к уже подписанному постановлению правительства.

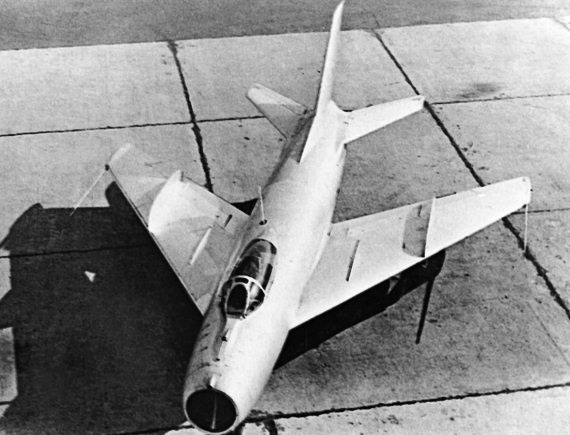

Опытный истребитель И-1

Конкурса на барражирующий перехватчик не объявлялось и все три проекта (Су-15, И-320 и Ла-200) не были объединены единым замыслом. Первыми к проектированию подобного перехватчика с РЛС «Торий» приступили в ОКБ, руководимым П.О. Сухим, выбравшим, как казалось, наиболее выгодную компоновку самолета с тандемным размещением двигателей.

Главным препятствием на пути самолетостроителей был выбор двигателя. Впрочем, выбирать было не из чего. У Архипа Люльки дела шли неважно и самолетостроители не питали особых надежд на появление ТРД с осевым компрессором нужной тяги. Разработку ТРД-7 в тюремном КБ МВД, дислоцировавшегося на территории рыбинского моторного завода, прекратили в связи с покупкой английского «Нина». Так что оставалась одна надежда на РД-45Ф. Но этот двигатель, исходя из большого диаметра, не позволял конструкторам исследовать несколько компоновок машины, оставив лишь один путь – разместить их друг за другом, выведя газовую струю переднего ТРД под фюзеляж (так называемая реданная схема).

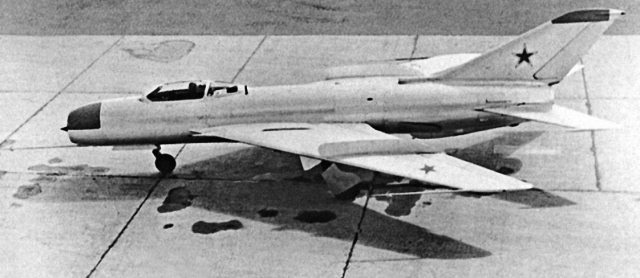

И-3У с системой наведения «Ураган»

В ходе заводских летных испытаний одноместного Су-15 была получена дальность 1208 км. При нормальном взлетном весе его максимальная скорость доходила до 1045 км/ч, а предельное число М в полете со снижением достигло 0,967. Для истребителя весом 10 437 кг в 1949 году это были неплохие данные. Но машину подстерегла опасность. В одном из полетов на нее обрушились столь сильные вибрации, что С.Н. Анохин был вынужден катапультироваться. Работу по Су-15 прекратили.

Лидерами же в создании дальнего перехватчика стали ОКБ-155 и ОКБ-301. Сделав ставку в обоих ОКБ на реданную схему расположения двигателей, оставалось выбрать радиолокационный прицел. В этом направлении тогда работали коллективы В.В. Тихомирова и Слепушкина. Раньше всех бала готова РЛС «Торий», ее в варианте «А» и разместили на борту перехватчика.

Другой особенностью И-320 стала двухместная кабина экипажа, причем летчик и оператор располагались в ряд.

Вооружение самолета включало три пушки Н-37 с общим боекомплектом по 150 патронов.

Первый полет опытного Р-1 с двигателями РД-45Ф выполнил летчик Я. Верников 16 апреля 1949 года. Этап заводских испытаний прошел довольно гладко, но на государственных (ведущий летчик Ю.А. Антипов) выявилась дивергенция крыла. Валежка на крыло вынудила ограничить приборную скорость машины 960 км/ч.

И-7У с системой наведения «Ураган»

Самолет вернули в ОКБ для доработок. К тому времени на выходе был второй экземпляр машины Р-2 с более мощными ТРД ВК-1 и усиленным крылом. Для улучшения переднего обзора кресла пилотов подняли и изменили конструкцию фонаря. Установили системы обогрева носков крыла и хвостового оперения. Боезапас «Р-2» увеличили до 60 патронов на ствол. Были и другие более мелкие доработки. Первый полет на нем в начале 1950 года выполнил Аметхан Султан.

В НИИ ВВС на Р-2 ведущими по машине были инженер В.В. Мельников, летчики-испытатели Ю.А. Антипов и А.К. Рогатнев. Облетал самолет, в частности, И.М. Дзюба. Но и на этот раз И-320 не выдержал государственные испытания. В частности много нареканий было к РЛС «Торий-А». Кроме неустойчивой работы эта станция не позволяла вести прицельную стрельбу, да и дальность обнаружения целей (для бомбардировщиков типа Ту-4 не превышала семи километров) оставляла желать лучшего.

Самолет вернули в ОКБ для доработок, в ходе которых заменили крыло усиленным и с улучшенными аэродинамическими характеристиками. Теперь на нем стояли три аэродинамических перегородки (вместо двух), а внутри – топливные кессон-баки. Вместо «Тория-А» поставили РЛС «Коршун». Но все усилия ОКБ-155 были тщетны. Характеристики доработанного самолета Р-2 (встречается обозначение Р-3) оказались хуже, чем у его главного соперника Ла-200 с РЛС «Коршун», который, несмотря на аналогичные с И-320 недостатки, рекомендовался к серийной постройке. Но в правительстве решили иначе, оставив вопрос о снабжении ВВС самолетами аналогичного назначения.