Неудачи с двигателем ВК-3 вынудили обратиться к ТРДФ Архипа Люльки АЛ-7Ф. Так появилось предложение о создании перехватчика И-7У с той же системой наведения. Правительство поддержало предложение, и в марте 1956 года было подписано соответствующее постановление. Тем же документом предписывалось создать самолет-перехватчик И-7К с управляемыми ракетами К-6В.

Фактически И-7К должен был стать одним из первых авиационных комплексов, в состав которых помимо самолета входили бортовой радиолокационный прицел «Алмаз-3», управляемая ракета К-6В (предназначались для поражения целей с задней полусферы, летящих на высотах от 15 до 22–25 км. и дальностях 6–9 км), а также система наведения «Ураган-1». Этот комплекс должны были передать на государственные испытания в I квартале 1957 г. Но из-за трудностей, встретившихся в ходе проектирования, этот срок перенесли на конец 1958 года.

Параллельно с И-7К в том же ОКБ разрабатывался аналогичный комплекс, но с самолетом И-150. Такое разбрасывание сил и средств, видимо, было связано не только с неизвестностью, какой двигатель появится раньше и будет лучше, но и с выбором аэродинамической компоновки самолета, поскольку на И-7К стояло стреловидное крыло, а на Е-150 – треугольное.

Сборку И-7У завершили в декабре 1956 года с опозданием, поскольку двигатель АЛ-7Ф моторостроители поставили 29 ноября вместо сентября.

И-7У передали на заводские испытания 26 января 1957 года. В соответствии с приказом ГКАТ от 27 мая 1957-го самолет оборудовали системой кислородного запуска и до конца года выполнили 16 полетов. 21 июня в 13-м полете самолет при посадке был поломан. Несмотря на это летное происшествие работу по машине не прекратили. Более того, в соответствии с тематическим планом ГКАТ на 1958 год предстояло переоборудовать самолет-ракетоносец И-7К в вариант И-75Ф с новыми системой наведения «Ураган-5» и управляемыми ракетами К-8, а также построить второй экземпляр машины.

Поскольку все агрегаты самолета закончили в производстве в феврале 1957 года, то в следующем месяце приступили к переделке И-7К под «Ураган-5» и К-8.

Согласно правительственному документу, для И-75 с ракетами К-6В задавались: максимальная скорость на высоте 11 км – 2300–2400 км/ч, практический потолок. 20 км, дальность практическая на скорости 800–1000 км/ч – 1500/2000 км с подвесными топливными баками. При этом разбег не должен был превышать 400 м, а пробег – 800 метров.

Одновременно предлагалось создать модификацию с И-75 с дополнительным ЖРД. Максимальная скорость такой машины задавалась в пределах 3000–3500 км/ч при высоте боевого применения – 30–35 км. Разбег и пробег должны были превышать 700–1000 метров. Его вооружение должно было включать две управляемых ракеты К-80 с обычной боевой частью, весившей 55 кг. Ожидалось, что самолет сможет перехватывать цели на встречных и встречно-пересекающихся курсах на рубеже 200–250 км от аэродрома, летящих со скоростью 2500 км/ч на высоте 30 км. Государственные испытания предписывалось начать во II квартале 1961 года.

Начатое в 1957 году переоборудование летного экземпляра истребителя перехватчика И-7К в И-75 с двигателем АЛ-7Ф для отработки «Ураган-5», закончили в производстве в феврале 1958 года. Приказом ГКАТ от 29 апреля того же года на И-75 ведущими назначили летчика испытателя на Г.К. Мосолова (дублер Г.А. Седов) и инженера А.Н. Сонина. 28 апреля И-75 совершил первый полет. За время летных испытаний неоднократно заменяли двигатели из-за доработок их на авиамоторном заводе.

Во время простоя внесли изменения в систему управления стабилизатором и выполнили доработки в связи с установкой станции «Ураган-5». До конца года выполнили 18 полетов.

Второй летный экземпляр самолета с двигателем АЛ-7Ф, системой наведения «Ураган-5» и управляемыми ракетами К-8 получил обозначение И-75Ф. Для переоборудования в него в середине февраля 1958 года с Летно-испытательной станции на завод передали И-7У. Первый полет И-75Ф состоялся 15 октября 1958 года. Из-за помпажа двигателя дальнейшие испытания до конца года прекратили. После получения 30 декабря нового АЛ-7Ф испытания самолета продолжили.

В соответствии с приказом ГКАТ от 18 июля 1959 года отработка системы «Ураган-5» с К-8 на И-75 и И-75Ф была прекращена. В дальнейшем И-75 и И-75Ф предназначались для отработки элементов комплекса бортового радиоэлектронного оборудования самолет Е-152 с УР К-9. На этих же летающих лабораториях в 1959 году выполнили 79 полетов. В итоге отработали курсовую систему истребителя (КСИ), вычислительный блок ВБ-158 с автопилотом АП-39.

Глава 9 МиГ-21

Начало «биографии»

Создание машин семейства «Е» неразрывно связано с разработкой ТРД АМ-11 (Р11-300), начатой в ОКБ-300 под руководством А.А. Микулина. Сначала был так и оставшийся на бумаге самолет Е-1 с треугольным крылом, а первой машиной, поднявшейся в небо, стал Е-2, лишь отдаленно напоминавший МиГ-21. И если в вопросе, каким должен быть двигатель, для перспективной машины сомнений у конструкторов практически не было, то при выборе аэродинамической компоновки крыла разгорелись споры.

Пришлось прибегнуть к опыту, а поскольку со стреловидным крылом особых вопросов не возникало, его первым и применили на Е-2, предусмотрев, в частности, две пушки НР-30, вместо трех, заданных постановлением правительства.

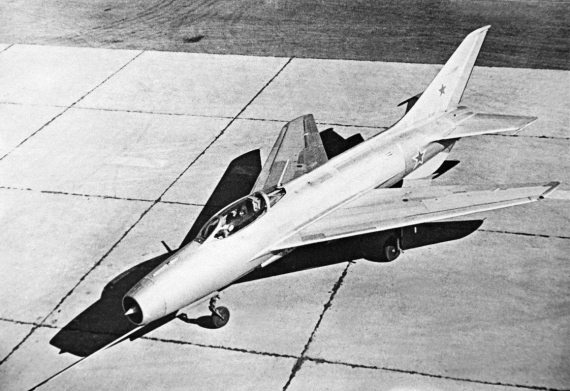

Предшественником МиГ-21 был самолет со стреловидным крылом Е-2

Основой будущего семейства самолетов «Е» стало предложение, сделанное А.И. Микояном министру П.В. Дементьеву летом 1953 года, о разработке одноместного фронтового истребителя с треугольным крылом и двигателем АМ-11 максимальной тягой 4000 кгс и 5000 кгс – с дожиганием (на форсаже). Первое упоминание об этом сохранилось в письме П.В. Дементьева министру обороны Н.А. Булганину:

«Треугольные крылья, имея малое сопротивление, обеспечивают получение скорости полета порядка 1700–2000 км/ч и, благодаря конструктивным преимуществам, позволяют дополнительно разместить горючее в крыльях, что увеличивает дальность и продолжительность полета.

Самолет т. Микояна с указанным двигателем имеет максимальную скорость 1750 км/ч, время набора высоты 10 000 м – 1,2 минуты и дальность порядка 2500–2700 км (с подвесными баками. – Прим. авт.).

Учитывая, что создание самолета новой схемы с треугольным крылом является дальнейшим этапом в развитии авиационной техники, прошу Вас рассмотреть прилагаемый проект Постановления и внести его на рассмотрение Совета Министров СССР».

Существует мнение, что самолеты серии «Е» начали разрабатывать под индексом «Х» начиная с Х-1. Однако следов этого в отчетах опытного завода № 155 и в переписке ОКБ-155 с заказчиком и министерством не видно. Единственное, что обнаружилось, так это проект Х-5.

Самолеты семейства «Е» начали создаваться в соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 9 сентября 1953 года (в этот же день вышло постановление о создании ТРД АМ-11) и приказом МАП от 11 сентября «О создании фронтового истребителя с треугольным крылом конструкции т. Микояна», в котором, в частности, говорилось: