Правительственным документом предусматривались летные испытания Е-50 в мае 1955 года. Однако их начало из-за неготовности машины пришлось перенести на следующий год. Первый полет на Е-50 выполнил летчик-испытатель В.Г. Мухин 9 января. В ходе летных испытаний с работающим ЖРД удалось получить максимальную скорость 2470 км/ч на высоте 18 км, что соответствовало числу М=2,32, и динамический потолок 25 580 метров. При включении ЖРД на высоте 9 км самолет поднимался на 23 км. Время горизонтального полета на высоте 20 км не превышало четырех минут с учетом торможения после выключения ЖРД. Продолжительность полета при работе ЖРД на режиме максимальной тяги не более 3,1 минуты, а на режиме малой тяги – 16,2 минуты. Посадочная скорость находилась в пределах 250–260 км/ч при пробеге 1100–1300 метров. Длина разбега – 2000–3000 метров.

На самолете запланировали установку двух пушек НР-30.

В июне проверили безопасность аварийного слива компонентов топлива для ЖРД. Вопреки мнению скептиков, слив прошел успешно, а смесь из керосина и азотной кислоты так и не воспламенилась.

14 июля 1956 года в 18-м полете самолет, пилотируемый Мухиным, потерпел аварию. В этот день, сразу после взлета, на высоте 150–200 метров в кабине летчика начала мигать лампочка «пожар двигателя». Летчик перевел ТРДФ с максимального режима на номинальный и стал разворачивать машину для захода на посадку. Однако после четвертого разворота увеличилась скорость снижения. Пытаясь подтянуть, летчик перевел сектор газа на увеличение оборотов, чего не последовало, и самолет, не долетев до ВПП, коснулся земли. Шасси не выдержало такой посадки и сломалось. Последующее обследование машины показало, что, кроме сломанного шасси, оторвалась левая и погнулась правая консоли крыла, разломился фюзеляж, и его обшивка покрылась гофром. Но самое удивительное, что Мухин отделался, как говорят, легким испугом и продолжил испытательную работу.

В декабре 1956 года на заводские испытания передали Е-50/2, на котором установили новую систему катапультирования. Как и предшественник, самолет был с двигателем РД-9Е и без вооружения. Вес пустого Е-50/2 был 4795 кг, топлива – 3450 кг, а взлетный – 8472 кг.

Ведущим летчиком-испытателем на Е-50 был В.П. Васин. Перед высотными полетами, как и прежде, летчик облачался в скафандр с прозрачным сферическим гермошлемом. При этом фонарь кабины пилота приобрел привычный для МиГ-21 вид. К июлю 1957 года в ходе заводских испытаний на Е-50/2 выполнили 43 полета, из них 20 – с включением ЖРД. По всей видимости, один из последних полетов Е-50/2 состоялся 28 января 1958 года. В этот день летчику-испытателю Ю.А. Гарнаеву предстояли испытания аварийного сброса фонаря. На высоте 1500 метров при введении в действие механизма аварийного сброса фонарь ударился о заголовник катапультного кресла, разбил задний обтекатель гаргрота и повредил тяги продольного и путевого управления самолетом. Затем пробил в нескольких местах правую консоль крыла и, пройдя вблизи хвостового оперения, упал на землю. Гарнаев же с честью вышел из опасного положения и посадил поврежденную машину на свой аэродром.

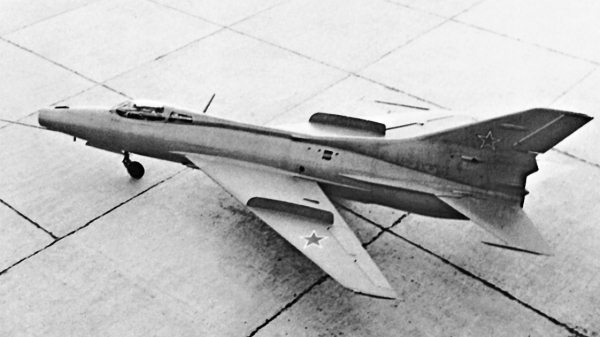

Истребитель с комбинированной силовой установкой Е-50

Вдобавок 8 августа 1957 года при приемке Е-50/3 (построен 17 апреля 1957 года на заводе № 21 и отличался от предшественника увеличенным запасом топлива и удлиненным ВЗУ с острой передней кромкой) на госиспытания произошла катастрофа, унесшая жизнь летчика-испытателя НИИ ВВС Н.А. Коровина. Это был четвертый его полет на Е-50 и третий с включением ЖРД.

Любопытный штрих. Полет на Е-50 с включенным ЖРД на скоростях, соответствующих числам М=0,85-1, напоминал родео на необъезженном мустанге, но на сверхзвуке тряска исчезала. Причина подобного явления заключалась в несимметричном расположении скачков уплотнения на срезе сопла ЖРД.

Дальнейшие испытания продолжили на Е-50А (тип «64»), построенном на заводе № 21 на базе планера самолета Е-2А в соответствии с постановлением правительства от 13 сентября 1956 года. Расчетный потолок истребителя достигал 27 200 метров. Осенью 1957 года первый Е-50А закончили сборкой и предъявили военпреду. В отличие от предшественника, на нем установили ТРД АМ-11, перенеся топливный бак для ЖРД, выполненный в виде съемного модуля, под фюзеляж. Расчетный динамический потолок машины составил 27 200 метров, а его наведение на цель планировалось осуществлять с помощью наземной станции «Горизонт». Однако Е-50А были присущи те же дефекты, что и предшественнику, и в феврале 1959 года председатель ГКАТ П.Д. Дементьев, в письме заместителю председателя Совмина Д.Ф. Устинову предложил, для сосредоточения всех усилий ОКБ-155 на доводке МиГ-21Ф и МиГ-21П, освободить предприятие от выполнения работ по высотному истребителю Е-50А. Что незамедлительно было и сделано.

Кроме опытных машин, промышленность выпустила 10 серийных под обозначением МиГ-23. Из них пять Е-2А (завод № 31) и пять Е-50А (завод № 21). Кроме этого, на 21-м заводе находились в стадии сборки два Е-50 и восемь машин в узлах, также в сборке – четыре и в узлах – шесть МиГ-23. Проектировался вариант Е-50 с РЛС ЦД-30 и двумя управляемыми ракетами К-5М. Так завершилась эпопея со стреловидными вариантами истребителей серии «Е».

С треугольным крылом

Третьим типом из самолетов серии «Е» стал Е-4 с треугольным крылом, первоначально разрабатывавшийся до выхода правительственного документа, под обозначением Х-5. В апреле 1954 года состоялась защита эскизного проекта.

Как и в случаях с Е-2 и Е-50, на самолет пришлось устанавливать вместо штатного Р11-300 двигатель РД-9, а начало летных испытаний со штатным ТРД переносилось с марта 1955 года на август 1956 г. Делалось это для ускорения испытаний и определения летных характеристик будущего Е-5. 9 июня 1955 года приказом ГКАТ на Е-4 назначили ведущими летчика Г.А. Седова (дублер В.А. Нефедов) и инженера В.А. Микояна. Спустя неделю Григорий Александрович выполнил на Е-4 первый полет.

Первоначально на самолете стояло с аэродинамическими перегородками на нижних поверхностях консолей. Хвостовое оперение на самолете с двумя подфюзеляжными фальшкилями осталось, как и на Е-2, но переднюю кромку обечайки воздухозаборного устройства двигателя заменили острой. Первоначально, как и задавалось, на Е-4 стояли три пушки, но в ходе испытаний одно орудие сняли.

Е-4 фактически стал летающей лабораторией, на которой исследовали влияние различных гребней на аэродинамические характеристики крыла, продолженное впоследствии на Е-5. Самолет за время испытаний достиг максимальной скорости 1290 км/ч. В 1956–1957 годах на Е-4 выполнили 107 полетов, полностью выработав ресурс двигателя и оборудования.

Следом за Е-4 в соответствии с постановлением правительства от 28 марта 1956 года началась разработка следующей машины Е-5 (И-500). Согласно правительственному документу, Е-5 с двигателем Р11-300 тягой 5300–5500 кгс, работающим на режиме форсажа, должен был развивать максимальную скорость 1700–1750 км/ч, подниматься на 10 000 метров за 1,7 минуты, обладать практическим потолком 17–18 км и летать на расстояние до 1500 км, а с подвесным баком – на 2000 км. При этом разбег не должен был превышать 400, а пробег – 700 метров. Вооружение задавалось тремя пушками НР-30 и до 16 НАР калибра 57 мм.