Забегая вперед, отмечу, что впоследствии на ТБ-3 все спарки пулеметов ДА заменили одиночными ШКАСами, отличавшимися большой скорострельностью (1800 против 780 выстрелов в минуту). Такая защита воздушных кораблей, призванных решать стратегические задачи, все же считалась недостаточной в середине 1930-х, но крупнокалиберного оружия для самолетов в стране не существовало.

Уже в годы войны часть ТБ-3 укомплектовали экранированными турелями с крупнокалиберными пулеметами УБТ.

Зимой 1934–35 года в ЦАГИ на летающей лаборатории ТБ-3 исследовали шаровую установку с магазинной пушкой «Эрликон» калибра 20 мм. Но последовавшие испытания в НИИ ВВС показали непригодность ее для самолета, в том числе из-за недостаточного боекомплекта.

Два года спустя не выдержала государственные испытания турель под пушку ШВАК, но работа в этом направлении продолжалась, и в годы войны часть бомбардировщиков с моторами М-34Р укомплектовали экранированными установками.

Наиболее высокие летные характеристики были получены после установки двигателей с наддувом М-34РН. Кроме них, на самолете появилась кормовая стрелковая установка. В связи с этим уменьшили площадь вертикального (с 18,5 м2 у самолета с двигателями М-17 до 10,41 м2) и увеличили площадь горизонтального оперения (с 27,8 м2 у самолета с двигателями М-17 до 30,6 м2). Изменили форму руля поворота, который для снижения усилий на педалях снабдили флетнером.

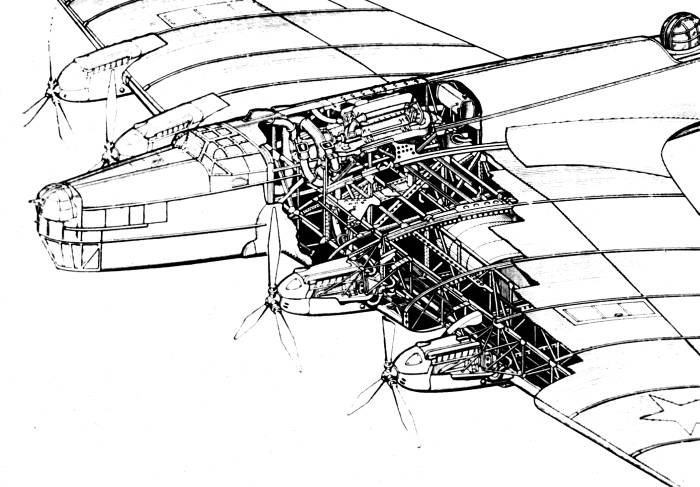

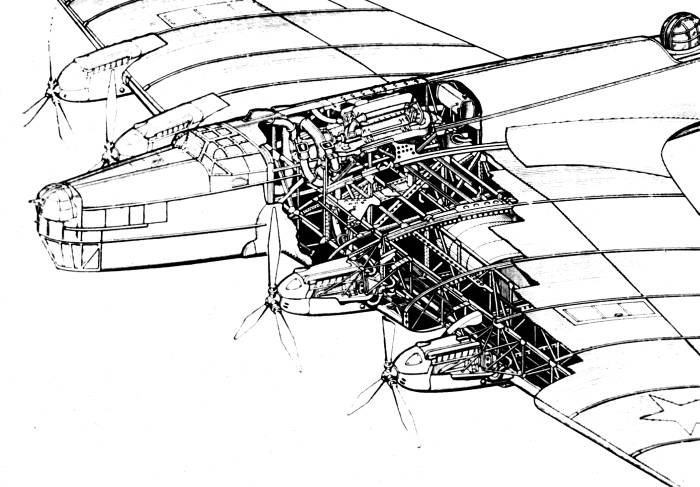

Если на ТБ-3–4М17 стояли двухлопастные воздушные винты диаметром 3,5 м, то на машине с М-34РН на внутренних двигателях использовали четырехлопастные винты диаметром 4,4 м, а на крайних, где крыло было тоньше, – четырехметровые двухлопастные. Естественно, изменились и топливная, и масляная системы двигателей. Положительным было и то, что емкость системы охлаждения моторов сократилась до 130 литров на двигатель. Суммарный же выигрыш только на охлаждающей жидкости составил 120 кг по сравнению с машинами, оснащавшимися моторами М-34, но на 130 литров больше, чем у ТБ-3–4М17.

На костыльной опоре поставили колесо.

Богаче стало и приборное оборудование самолета. Так, у летчиков имелись индивидуальные указатели скорости, высотомеры, компасы К-4, указатели поворота и скольжения, вариометры и общие (в одном экземпляре) часы «Егерь», авиагоризонт и гирополукомпас. Для штурмана предусмотрели компас КН-2, высотомер, указатель скорости, часы и прицел для бомбометания – ОПБ-1 или ОП-2.

При взлетном весе 23 050 кг дальность полета достигла 3000 км, максимальная скорость на высоте 4200 метров – 288 км/ч, а потолок – 7740 метров. Но в 1935 году эти данные уже не удовлетворяли военных. Несмотря на усилия промышленности, самолет морально старел прямо на глазах.

В отчете по государственным испытаниям самолета ТБ-3М-34РН, проведенным при участии ведущего летчика-испытателя И.П. Белозерова в августе – октябре 1935 года, отмечалось: «Самолет по <…> максимальной скорости, потолку, скороподъемности имеет несомненное преимущество перед ТБ-3М-34Р, в то же время значительно уступает по максимальной скорости <…> «Боинг-229».

ТБ-3РН в НИИ ВВС с двигателями М-34РН и одноколесными основными опорами шасси. На фюзеляже за носовой стрелковой установкой виден каплеобразный обтекатель антенны радиокомпаса

По результатам контрольных испытаний ТБ-3 с моторами М-34РН, проведенными в 1936 году, максимальная бомбовая нагрузка достигла 4000 кг, естественно, за счет подвески боеприпасов под крылом (2000 кг). При этом допускалась подвеска бомб калибра 1000 кг. Предельная дальность полета осталась прежней – 3000 км, однако в боевых условиях она не превышала 2600 км с 1000 кг бомб.

Всякое бывало в биографии ТБ-3 – и взлеты, и падения. Перечислить все аварийные ситуации невозможно, но одна из них заинтересует читателя. В октябре 1938 года бомбардировщик с двигателями М-34РН, пилотируемый летчиком М.А. Гуровым, на высоте 4200 метров подошел к грозовому облаку. Воздушный корабль резко бросило в пике с левым разворотом. Все попытки экипажа вывести самолет, разогнавшийся до запредельной скорости, из пике оказались тщетны. В итоге ТБ-3 стал разрушаться. Сначала отвалилось хвостовое оперение, затем – штурманская рубка. Остальная часть фюзеляжа, как показало расследование, разломилась между 12 и 13 шпангоутами. Почти одновременно сорвало обшивку с обеих плоскостей несущей поверхности. Из одиннадцати человек экипажа спастись на парашютах удалось лишь восьми.

На последних сериях ТБ-3М-34РН тележки шасси заменили двухметровыми колесами и изменили форму носовой части фюзеляжа в связи с установкой экранированной турели по типу бомбардировщика ДБ-А. В подобной конфигурации выпустили и четыре самолета «Авиаарктика», предназначавшиеся изначально для высадки экспедиции на Северный полюс.

В Экспериментальном институте НКТП, возглавлявшемся П.И. Гроховским, а затем в КБ-29 под руководством Привалова разрабатывались устройства подвески боевой техники и автомобилей под фюзеляжем бомбардировщика. ТБ-3 доводилось перевозить артиллерийские орудия, мотоциклы, а в августе 1935 года прошли войсковые испытания подвески легкого танка Т-27. В том же году испытывался объект Р-52 – ТБ-3 с установленными на нем двумя орудиями калибра 76 мм.

Проект ТБ-3 с моторами АМ-34ФРН и агрегатом центрального наддува двигателей АЦН

В 1933 году проводились опыты по дозаправке топливом в полете от самолетов Р-5 и ТБ-3, испытывался также бензо– и маслозаправщик наземной техники (ТБ-3 № 22453, доработанный в КБ УВВС). Спустя три года испытали еще одно устройство для перелива горючего из летающего танкера в бомбардировщик.

Первой попыткой существенно поднять высотность ТБ-3 стало предложение оснастить его агрегатом центрального наддува с мотором М-103 (АЦН-1), разработанным в ЦИАМе под руководством С.А. Трескина и Г.С. Скубачевского осенью 1935 г. Это позволило бы довести потолок до 9000–10 000 метров. Однако к тому времени ТБ-3 считался устаревшим бомбардировщиком, и до постройки его высотного варианта дело не дошло. Идея же АЦН не пропала и была реализована в самолете ТБ-7.

Летом 1939 года предприняли еще одну попытку улучшить летные данные самолета. На моторы АМ-34РН установили турбокомпрессоры ТК-1 и винты регулируемого шага ВРШ-34. Испытания, проведенные летчиками Лисицыным, В. Дацко и А. Хрипковым в июле – августе, показали, что практический потолок достиг 8000 метров (до расчетных 8900 метров так и не поднялись из-за низкого КПД воздушных винтов). Максимальная скорость в сравнении с серийным ТБ-3 практически не изменилась, но сохраняла свое значение до 284 км/ч. В результате приняли решение о нецелесообразности модернизации бомбардировщика.

В 1936 году на нескольких ТБ-3 установили форсированные двигатели АМ-34ФРН, позволившие довести его скорость до 300 км/ч, потолок – до 8000 метров. Однако эти моторы обладали низким ресурсом, не прошли государственные испытания и не могли применяться на серийных машинах. Тем не менее в октябре того же года экипаж А.Б. Юмашева установил шесть мировых рекордов. Контрольный груз весом 5000 кг подняли на высоту 8116 метров, а затем на высоту 8960 метров, груз весом 10 000 кг – на 6605 метров, а 12 000 кг – на 2700 метров. Эти достижения подняли престиж СССР как ведущей авиационной державы, но не способствовали укреплению обороноспособности страны.