На основании этого боя германский военный специалист Юстров в труде «Полководец и техника» подверг острой критике план Шлиффена, который был построен на быстром, глубоком стратегическом охвате французской армии и ее разгроме. Дело в том, что Шлиффен, узнав о наличии так называемой Верденской завесы, даже начал сомневаться в реальности своего плана, опасаясь, что приграничная укрепленная полоса противника существенно задержит наступающих при ее прорыве. Юстров, который во время Первой мировой войны командовал тяжелой батареей 420 мм гаубиц, так называемых толстых Берт, сокрушивших в короткий срок крепости Льеж, Намюр и Мобеж, считал, что перед ее началом германский Генеральный штаб, в том числе и сам Шлиффен, слишком мало интересовались новой военной техникой и недооценивали ее возможности. Он утверждал, что при наличии сверхмощной артиллерии можно было в короткий срок форсировать завесу Верден — Туль и развивать удары в глубь Франции.

Другой военный специалист, Кюльман, также считал, что французские крепости к началу Первой мировой войны сильно устарели и не смогли бы оказать достаточного сопротивления германской армии. Но при этом он ратовал не столько за мощный огонь артиллерии, сколько за обходные действия после подавления сопротивления фланговых фортов.

И он имел на то основания. Французская крепость Лилль являлась настолько устаревшей, что перед самым началом войны как военная единица была упразднена. В таком же состоянии находились второлинейные крепости Ля-Фер, Лаон, Реймс, Лангр, Безансон и Дижон. Между тем в этих крепостях имелась тяжелая артиллерия, в которой французская армия так нуждалась.

Не оправдали себя и более современные бельгийские крепости Льеж, Намюр и Антверпен и французская крепость Мобеж. Их быстрое падение показало, что изолированная крепость долго самостоятельно держаться не может. Так, весь запас снарядов средней крепости в то время составлял около 700 тысяч выстрелов, а, к примеру, артиллерия крепости Верден во время боев 1916 года ежедневно расходовала в среднем до 100 тысяч снарядов. Таким образом, всех запасов Вердена как крепости хватило бы только на 7 дней боя. Между тем успешная оборона Вердена продолжалась довольно долго и держалась не столько на прочности его укреплений, сколько на сильном заградительном огне французской артиллерии и на контратаках систематически сменявшихся войск.

Не веря в силу крепостей и нуждаясь в тяжелой артиллерии, генерал Ж. Жоффр добился у французского правительства соответствующего декрета, на основании которого 5 декабря 1914 года все французские крепости были упразднены. На их базе в качестве опорных пунктов армейского фронта было создано три укрепленных района: Бельфорский, Верденский и Дюнкеркский. Последующие события боев на Западном фронте показали правильность этого мероприятия. Успешная оборона Вердена блестяще доказала силу сопротивления одноименного укрепленного района, входящего в линию фронта и имеющего открытый тыл.

Первая мировая война показала, что «больным» местом Франции является близость к ее границе важнейших центров промышленности. С первых дней войны и до ее окончания германская армия занимала 10 самых богатых провинций Франции, дававших от всего производства 60 % железных и стальных изделий, 94 % меди, 76,5 % цинка. В итоге оккупированные германской армией приграничные департаменты Франции давали 95 % всего национального производства данного государства. Это наносило огромный удар по экономической базе французской армии.

Близость промышленных центров к границам поставила вопрос об обороне Франции в совершенно своеобразные условия. Это требовало либо переноса военных действий на территорию противника, либо создания системы мощных укреплений, опираясь на которые армия могла бы удержаться на границе. Специалисты считали, что такое расположение промышленности приковывает французскую армию к границе и лишает ее возможности стратегического маневра с отходом в глубь страны. Именно это обстоятельство и послужило причиной возведения мощной оборонительной линии на северо-восточной границе Франции, получившей название линии Мажино.

По разным причинам описание этой линии в отечественной литературе практически отсутствует. Некоторую информацию мне удалось получить из статьи в то время старшего преподавателя кафедры тактики высших соединений Академии Генерального штаба комдива Д.М. Карбышева, опубликованной в журнале «Военная мысль» в конце 1939 года. Кроме того, в отдельных трудах, посвященных началу Второй мировой войны, встречается фрагментальное упоминание об этой линии.

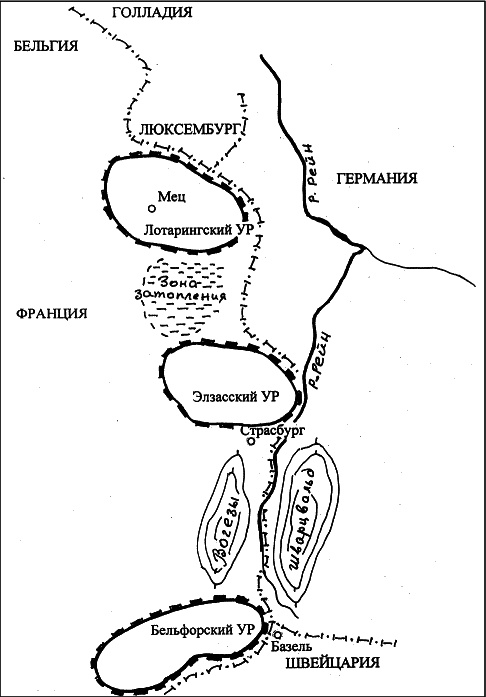

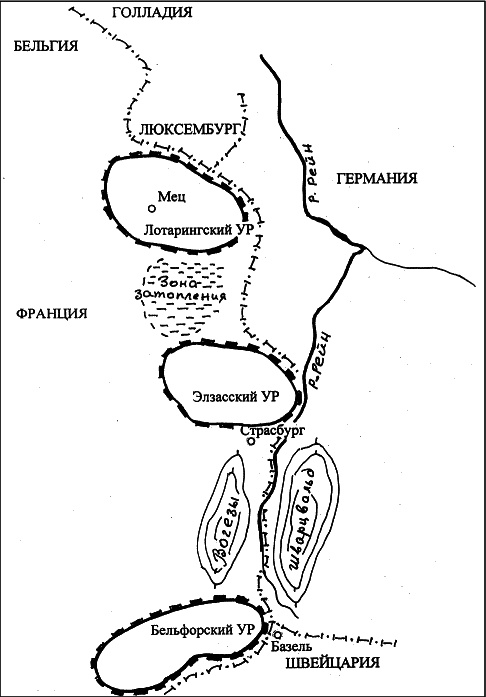

Под линией Мажино понималась система французских оборонительных укреплений, расположенных на границах Бельгии, Люксембурга и Германии, общая протяженность которых составляет около 750 километров, в том числе с Бельгией — 350 километров, с Люксембургом — 40 километров и с Германией — 360 километров.

Линия Мажино

При создании этой системы был учтен опыт Первой мировой войны, который неопровержимо доказал, что крепостные формы обороны уже окончательно отжили и требовалось коренное изменение в представлении как крепости в целом, так и основы их обороны — фортов. Вопрос о новых формах долговременной фортификации широко обсуждался как в литературе, так и в специальных правительственных комиссиях. На основании этой научной дискуссии было разработало большое количество предложений.

Так, военный инженер Триго предлагал строить схему своего укрепленного фронта по типу прежней крепостной позиции так называемого фортового пояса. Оборонительная система по его проекту состояла из ряда фортов, расположенных с промежутками в один километр. При этом в них были сохранены все основные элементы старого форта, но они были разбросаны на большой площади 400x400 метров. Наиболее угрожаемые подступы к фортам, по его мнению, могли прикрываться участками рвов и проволочных сетей, но в целях маскировки направление и место расположения их совершенно не связывались с оборонительным сооружением форта. Таким образом, форт по предложению Триго, по мнению Д.М. Карбышева, «отчасти напоминал малый французский ансамбль линии Мажино».

Промежутки между главными фортами заполнялись меньшими группами. Непосредственно за линией фортов располагался ряд бетонных убежищ для танков, предназначенных для поддержки контратак. Артиллерийские позиции широко оборудованы разного рода долговременными сооружениями. Гарнизон обороны доходил до 6 бойцов на один метр фронта. Оригинальными были подземные казематы для мортир.

Другой военный инженер, Левек, в 1922 году предложил создать оборонительную систему из ряда укрепленных районов, каждый из которых должен был иметь протяженность 25–30 километров с промежутками между ними в 5-10 километров. Для устойчивости обороны позади главной полосы сопротивления располагались цитадели в виде круговых позиций диаметром в 6 километров. Каждый укрепленный район оборонительной полосы, по предложению Левека, должен был состоять из групп броневых башен. Для обороны этих башен в непосредственной близости к ним должны были устраиваться бетонные надземные убежища с броневыми куполами для автоматчиков, что в значительной мере затрудняло действия блокировочных групп.