Однако со временем пользователи «Золы» пришли к выводу о том, что при малых освещенностях фотоаппарат мог делать ошибки, что приводило к некачественным фотоснимкам.

Следует отметить, что в 1950-х гг., кроме серийных фотосистем, в технических подразделениях КГБ и МВД практиковали изготовление единичных и мелкосерийных «фотомоделей» для негласного фотографирования. В качестве камуфляжей использовались самые ходовые предметы того времени: портфели, папки, саквояжи, куда устанавливались наиболее популярные фотокамеры того времени. В качестве примера приводим описание несерийного камуфляжа «Саквояж» со встроенной фотокамерой «Москва-5» для получения негативов 6 х 9 см или 6 х 6 см при использовании дополнительного вкладыша в фильмовой канал.

Фотоаппарат «Москва-5» в камуфляже «Саквояж» (из архива Keith Melton Spy Museum)

Фотографирование производилось через боковую сторону саквояжа, оборудованную раздвигающимися в момент съемки шторками. Управление шторками производилось специальным электромагнитным механизмом с автономным электропитанием. Кнопка спуска затвора и открывания шторок была выведена около ручки и совмещена с планкой замка саквояжа.

Открывающиеся в момент съемки дистанционно управляемые шторки

Боковая сторона камуфляжа со шторками (из архива Keith Melton Spy Museum)

Перед каждой съемкой необходимо было открывать саквояж и взводить затвор, а также перематывать фотопленку на один кадр. Это в значительной степени снижало оперативные возможности этой фотосистемы. Однако широкоформатный негатив при правильно подобранной экспозиции давал возможность получать высококачественные снимки, используемые для оперативного опознания объекта.

Папки и портфели с фотокамерами внутри всегда находились под рукой, в багажнике оперативной автомашины. В сложных ситуациях сотрудники часто фотографировали объекта слежки двумя фотокамерами для повышения вероятности получения качественных фотоснимков, что и позволяли делать камуфляжи «Кожаная папка», «Портфель», «Саквояж».

Очерк XIII. Кому прощают грех читать чужие письма?

Глава 41. О службе перлюстрации

Наверное, каждый из нас, открывая личное письмо, хоть бы один раз в жизни задавал себе вопрос: а кто-нибудь уже читал письмо до меня? И затем со вздохом, отбрасывая в сторону этот риторический вопрос, начинал успокаивать себя, что цензура и перлюстрация были всегда, у всех народов, во все времена и века.

Как это ни странно покажется с первого взгляда, но больше всего хлопот перлюстрация доставляла… разведкам и дипломатическим курьерам. На последних часто шла настоящая охота, с засадами и подсадными утками в качестве хорошеньких дам, готовых на всё, чтобы дипкурьеры смогли как следует отдохнут и забыть на время о своих мешках с особо важными письмами, донесениями послов и разведчиков. А в это время целая бригада профессионалов набрасывалась на мешки, аккуратно вскрывала «вали-зы», специальные дипломатические печати, и начиналась кропотливая и тайная работа: аккуратное вскрытие каждого конверта и копирование каждого находящегося в нем письма.

Охота на почтовых и дипломатических курьеров всегда была одной из главных задач специальных служб. Так, например, в конце XVI века французский король Генрих IV подписал с Испанией условия мира, которые активно затрагивали интересы Англии и, конечно, сохранялись в строжайшей тайне. Достать текст мирного франко-испанского договора англичанам удалось через венецианского посла Контарино. По его поручению испанского курьера, который вез почту с подписанным договором, напоили снотворным зельем и усыпили. Однако текст договора находился в запаянной металлической трубке, на которой стояла печать (чем не современный контейнер для дипломатической почты!). Вскрыть трубку и не повредить печать оказалось крайне трудно. К тому же трубка-контейнер была внутри запечатанной сумки, которая крепилась цепью вокруг тела курьера. И всё же изъятие документа было осуществлено так искусно, что в Мадриде ничего не заметили.

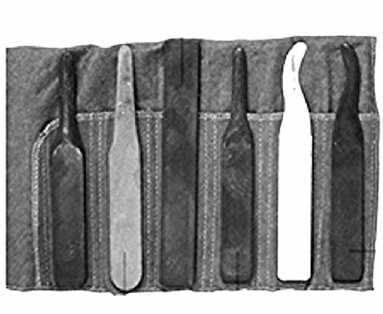

Набор приспособлений для вскрытия писем, 1940-е гг.(из архива Keith Melton Spy Museum)

Об искусстве британских специалистов вскрывать чужие письма и читать дипломатическую почту можно узнать в знаменитой книге разведчика Кима Филби «Моя тайна война». В истории КГБ упоминается май 1921 г, когда при ВЧК был создан 8-й спецотдел для организации криптографии, создания шифров, а впоследствии и службы радиоперехвата. Но для уверенной дешифровки требовались подлинные дипломатические документы, для чего позднее было организовано особое подразделение НКВД — ОГПУ, тайно проникавшее в дипломатические миссии для вскрытия сейфов, фотографирования дипломатической переписки и шифровальных книг.

Генерал КГБ Юрий Павлов в своих мемуарах подробно описывает уникальную операцию вскрытия спецбригадой КГБ японской дипломатической почты на ходу поезда Владивосток — Москва. Этап подготовки этой особо важной и сверхсекретной операции начался… с закупки японских канцелярских товаров: бумаги, чернил, карандашей, сургуча, упаковочной бумаге и другой офисной мелочи, которой пользуются при упаковки японской дипломатической почты.

В почтовом вагоне была оборудована специальная лаборатория — маленький и тесный закуток, где предстояло совершить ювелирную по точности и аккуратности работу и не в спокойной обстановке, а на ходу, когда вагон трясется на стыках рельсов и при поворотах. И потому многие операции бригаде пришлось выполнять только во время длительных остановок поезда на больших станциях.

На первом этапе перлюстрации дипломатической почты внимательно осматривались все упаковки, особые печати и пломбы, которые принято было называть «дипломатическими вализами». Под лупой особенно внимательно изучались замки диппочты. Самое сложное начиналось при вскрытии внутренних упаковок с подкладками из японской рисовой бумаги, где могли быть секретные метки, которые также необходимо было выявить, сфотографировать, а потом и повторить.

К моменту запечатывания пакетов и вализы специалист бригады уже знал особенности клеев, сургуча и чернил, которыми были сделаны надписи на пакетах. Если пакеты заменялись на новые, то специалист по почеркам делал абсолютно идентичные надписи на новых упаковках.

Процесс обратного закрытия диппочты был настолько сложен, что бригада работала с чрезвычайным напряжением, чтобы уложиться в срок. В качестве гарантии от провала можно было потребовать от машиниста дополнительной остановки, не доезжая до Москвы. Неудивительно, что после такой «поездки» всему составу спецбригады предоставлялся отгул на целую неделю.