Антенной служил простой провод, который был с тыльной стороны пули после вылета её из ствола, однако провод создавал вибрацию пули в полете, что могло снизить возможности точного прицела. Инженеры ОТС определили, что, регулируя длину антенны, можно управлять полетом пули, в том числе и задавая угол попадания, но не снижая качество радиосвязи с контрольным постом.

Испытательным оружием послужила старинная винтовка Первой мировой войны. Винтовку долго отлаживали и юстировали, чтобы добиться достаточной точности и скорости. Испытания проводили на мишенях из листов фанеры, скрепленных вместе, толщиной в 7,5 см в заброшенной каменоломне около Балтимора, штат Мэриленд.

В целях безопасности, поскольку использовалось старое оружие и нетрадиционные боеприпасы, инженеры прикрепили винтовку к столу, защищенному мешками с песком, и приспособили шнур к спусковому механизму для стрельбы. После нескольких испытательных выстрелов винтовка не развалилась, и наиболее храбрый офицер решился стрелять от плеча. Повторные выстрелы дали возможность подсчитать правильное количество пороха, которое должно ограничить проникновение пули не более 5 см — максимальная глубина, на которой могли работать микрофоны и радиопередатчик.

Винтовка армии США образца 1903 г (из архива Keith Melton Spy Museum)

Инженеры подобрали глушитель для снижения шума, а также сделали специальный 200-литровый стальной барабан, заполненный акустическими перегородками для снижения звука выстрела. Оба конца барабана были срезаны; центр барабана был освобожден для наведения оружия на цель. Когда эта система была испытана, шум выстрела был значительно уменьшен до глухого басовитого удара. Однако эта система была всё ещё слишком шумной для оперативного использования, но тут пришла идея использовать два громких мотоцикла, которые будут заводить в точно назначенное время для маскировки звука выстрела для тех, кто мог находиться недалеко в пределах слышимости.

После первого тестирования все компоненты радиопередатчика и батареи оказались надежными и сохранили рабочие параметры. Для микрофонов потребовалось несколько регулировок, отчасти потому, что микрофоны были разработаны совсем не для ударов, а чтобы противостоять незначительным механическим воздействиям, гораздо более слабым, чем удар пули. В конечном счете и микрофоны, и другие компоненты оказались способными выдержать скорость пули около 800 км в час на расстоянии до 45 м. Испытанные микрофоны передавали звуки портативного радиоприемника, установленного рядом с фанерной мишенью, и передали качественный радиосигнал до 75 м.

На следующих этапах испытаний «звуковые пули» были запущены уже в живые деревья, чтобы смоделировать оперативный сценарий. После выстрела в дерево два человека поблизости вели беседу с нормальным уровнем громкости. Однако качество передачи речи в этом случае было хуже, чем тесты с фанерными мишенями. Анализ не показал дефектов электроники устройства, но живое дерево оказалось отличным от фанеры. Волокна дерева после повреждения пулей превращались в конусы, подобные элементам «безэховой камеры», поглощавшей звуки.

Дополнительный анализ показал, что, если корпус радиопередатчика был бы со складками, возможно усиление звука. В свою очередь, это потребовало большей по размеру пули, увеличения уровня шума выстрела и, в конце концов, модернизации самого ружья. Оказалось также, что отверстие в дереве будет большим и более заметным. В конце концов, руководство ЦРУ подсчитало, что потенциальная ценность информации не оправдывает стоимости времени и денег технического подразделения Лэнгли для дальнейшего продолжения этого проекта, и «радиозакладка в пуле» так и не была реализована.

Однако неудача этого проекта имела свои положительные результаты: были созданы очень маленькие микрофоны, которые могли противостоять механическому воздействию и нагреванию. Это новое поколение микрофонов могло вынести грубую обработку, позволяло установку их в практически любой влажной или сухой среде, а также имело крайне малые показатели отказов независимо от того, где они были установлены. Усилиями коммерческих фирм, проводивших исследования по контрактам, были созданы противоударные микрофоны, которые не уступали размерам слуховым аппаратов при улучшенных микрофонных характеристиках в условиях различных температур и высокой влажности окружающей среды.

Глава 84. Любят ли кошки микрофоны?

Кроме бытовых предметов, в ЦРУ рассматривались и животные на главные роли в поисках того, чтобы доказать возможность «поражения» любой цели в интересах разведки. Во время частных встреч руководства ЦРУ с азиатским лидером и его помощниками были замечены постоянно блуждающие кошки в разных местах. Дикие кошки были распространены в этой стране, и никто не обращал на них внимание. Никто уже не помнит, откуда пришла идея «акустического котенка», от руководителя операции или от офицера ОТС, память этого не сохранила, но сама идея стала основой научно-исследовательской работы, которая была потом предметом насмешек и обвинений.

Фактически проект «акустического котенка» содержал как элементы жестокости, так и идею изменения видов — создание особых существ, как в фильмах ужасов. С самого начала этого проекта, начатого совместно ОТС с подразделением научных исследований ЦРУ, инженеры почувствовали, что это шаг в довольно рискованную сферу. В то время имплантация электроники внутрь живых существ не была такой обычной процедурой, как в настоящее время.

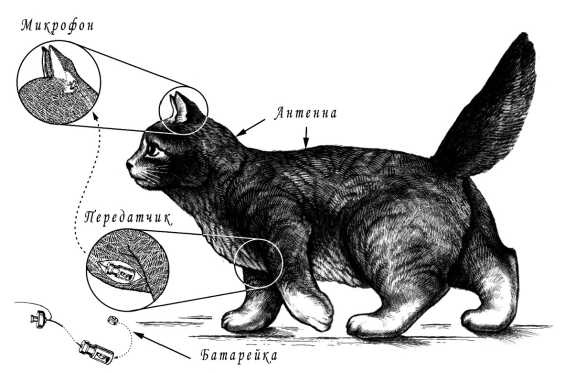

Идея внедрения должна быть реализована так, чтобы не затронуть ни одно из естественных движений кошки, и при этом кошка не должна была испытать какое-либо раздражение или чувствовать присутствие спецустройства, чтобы это не принуждало кошку тереться этими местами или хватать зубами компоненты и нарушать их работу. А компоненты этой необычной системы акустического контроля включали бы в себя источник электропитания, радиопередатчик, микрофон и антенну.

Работая с главным поставщиком акустического оборудования, ОТС изготовила три радиопередатчика для вложения в основание черепа кошки, где имеется свободная складка кожи, обеспечивающая естественный карман. Внедрение радиопередатчика оказалось удачным, поскольку устройство было упаковано в специальный контейнер для противостояния температуре, жидкостям, химии и влажности тела. Размещение микрофона оказалось более трудной проблемой, так как кожа, богатая кровеносными сосудами, экранирует радиоизлучение. В конечном счете наиболее предпочтительным местом оказался ушной канал. Антенна из тончайшего провода была зашита в длинный мех кошки и присоединена к передатчику. Размер кошки позволял размещать только небольшие батарейки, что ограничивало количество часов работы радиопередатчика.

Радиозакладка внутри кошки (из архива Keith Melton Spy Museum)