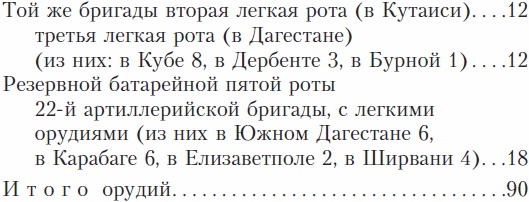

Но эта, по-видимому, значительная численностью армия могла вступить в борьбу с главными персидскими силами, шедшими к Тифлису, только самой малой своей частью. Из пограничных с Турцией и приморских областей, Имеретии, Менгрелии, Гурии и Абхазии, из стоявших там шести батальонов с трудом можно было взять в крайнем случае разве один батальон. В тот момент, когда начиналась персидская война, являлась необходимость подумать о защите этого края не от одних черкесских нападений с севера, а и со стороны Турции, отношения с которой, частью даже и поощрившие персиян начать войну, становились все напряженнее. Известно было, что на русской границе, в Ахалцихе, собиралось до десяти тысяч турецкого ополчения, и нужно было ожидать, что найдутся доброжелатели России, которые посоветуют Турции воспользоваться обстоятельствами.

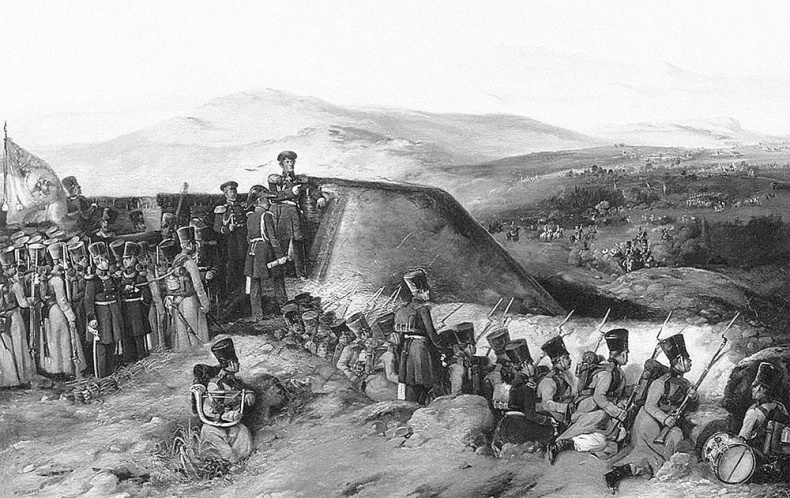

Отряды, занимавшие персидские границы и ханства, не могли по самому свойству персидского вторжения, отрезавшего их друг от друга, служить осуществлению той цели, чтобы Ермолов соединил их в одну армию, которую и мог бы противопоставить армии Аббас-Мирзы. Говорят, что Ермолов, предвидя войну, должен был бы и держать войска в такой готовности встретить врага, чтобы отдельные отряды могли тотчас же соединиться в один, способный дать отпор и по первому требованию идти по назначению главнокомандующего, между тем как, например, в Бомбаках и Шурагели персияне нашли малую готовность к войне. Нельзя не допустить, что присутствие в Персии русского посла и щепетильность персиян по отношению к передвижениям русских войск повсюду располагали к уверенности, что войны тотчас не будет, а сообразно с тем были поводы к упреку в непринятии всех мер к отражению врагов; немедленного нашествия, точно, не ожидалось. Но, смотря на события в их исторической отдаленности с полным беспристрастием, можно еще удивляться, как повсюду неожиданно вторгнувшиеся персияне встретили должное сопротивление и часто геройский отпор. Немногие несчастные случаи, в которых ничтожные сравнительно русские отряды были прямо раздавлены массами персидских войск, ложатся лишь слабой тенью на совокупность событий. В результате во всех захваченных персиянами областях, повсюду, начиная с Джалал-Оглы и Шуши и кончая Кубой, стояли еще русские войска, не настолько сильные, чтобы победить врага, но державшие его под вечной угрозой и связывающие его свободу действий.

Ермолов не мог и рассчитывать на какую-либо иную роль тех войск. Все это были, в сущности, гарнизоны и пограничные посты, весьма отдаленные друг от друга не только расстояниями, но и трудностями путей, имевшие свое назначение в том, чтобы удерживать жителей в повиновении. Граница с Персией тянулась на расстоянии более шестисот верст по чрезвычайно затруднительной местности, с малым числом дорог, не имевших взаимного сообщения через высокие скалистые хребты гор, покрывавшиеся уже осенью глубокими снегами.

Невозможно и представить себе, чтобы Ермолов мог в предвидении войны соединить все эти отряды заранее; это значило бы бросить на произвол судьбы и на смуты те страны, которые они занимали. И какова же была бы виновность главнокомандующего во всех бедствиях, которым эти страны подверглись бы, если бы вторжения персиян не последовало, что было совершенно возможно. Очевидно, что отряды в провинциях должны были стоять в тех самых местах, где их застало персидское вторжение. А когда уже началась война, тогда попытка Ермолова ввести в район своих непосредственных распоряжений отряд Карабагский, не говоря уже об отрядах более отдаленных областей, и та кончилась неудачей, к счастью, ничему не повредившей, хотя и связавшей Ермолову руки заботой об освобождении его. Нелишне заметить, что Ермолов, обвинявшийся в разбросанности его войск, облегчившей будто бы успехи персиянам, подвергся, однако, обвинению и за эту попытку, в частности, присоединить к себе значительный отряд, чтобы не дать ему быть осажденным в Шуше. К такому же обвинению, впоследствии, послужило и приказание, данное им полковнику Северсамидзе отступить за Безобдал, – что могло иметь значение опять-таки сосредоточения войск к Тифлису, доставление отряда Северсамидзе в связь с главной армией, готовившейся выступить навстречу врагу.

Таким образом, все обстоятельства сложились так, – да иначе и не могли сложиться, – что Ермолов, по вторжении персиян, не мог ввести в дело с громадной армией Аббас-Мирзы ни войск из западных провинций Закавказья, ни из провинций восточных и южных. Не мог он свободно располагать и тем батальоном, который стоял на Алазани, не открыв Кахетию вторжению волновавшихся джаро-белоканских лезгин. В его полном и непосредственном распоряжении остались только те войска, которые стояли в самой Грузии, в окрестностях Тифлиса. Это были батальоны, занимавшие Гори, Манглис и Белый Ключ. С ними да с теми двумя-тремя батальонами, которые он в случае последней крайности мог отделить из разных отрядов, рискуя совершенно обессилить их, нужно было – помимо караульной службы в Тифлисе – наблюдать за турецкой границей, откуда действительно вышел удар молнии, испепелившей Екатеринфельдскую колонию, удерживать внутреннее спокойствие в самой Грузии и действовать против персиян. Средства, очевидно, были слишком ничтожны и объясняют, почему Ермолов с такой настойчивостью просил подкреплений.

В этом недостатке средств был частью обвиняем и сам Ермолов, передвинувший на Кавказскую линию, по случаю чеченского бунта, свыше семи тысяч штыков и тем обессиливший войска Закавказья. Уведенные туда батальоны оставались там и тогда, когда чеченский бунт был уже усмирен.

На Кавказскую линию взяты были войска:

В заботах о прочном покорении народов Кавказа, быть может, Ермолов действительно обнаружил преувеличенную осторожность, – он просил даже подкреплений и для Кавказской линии.

Были попытки объяснить первоначальные неудачи России в персидской войне вообще неправильным расположением войск и в самой Грузии. Один из военных авторитетов, Коцебу, утверждает, что первый, хотя бы и нечаянный, прорыв неприятеля не мог бы иметь столь пагубных последствий, если бы войска получили несколько иное размещение. Тифлисский полк, один охранявший всю границу со стороны Эривани, не только, по мнению его, не должно было раздроблять откомандированием целого батальона на Военно-Грузинскую дорогу (охранять которую было бы легко и одному батальону из Грузии), но, напротив, расположить в Бомбаках и Ширванский полк, составлявший с Тифлисским одну бригаду. Этих двух полков, по мнению Коцебу, было бы слишком достаточно, чтобы отразить вторжение сардаря и не допустить персиян до полного разорения двух пограничных провинций. Между тем штаб Ширванского полка, с третьим батальоном, находился в Царских Колодцах, расположенный всего в пяти верстах от штаб-квартиры Нижегородского драгунского полка, который один свободно мог прикрывать этот край от набегов хищных лезгин. Остальные два батальона ширванцев десять лет находились на Кавказской линии; но ввиду серьезной опасности, угрожавшей со стороны Персии, их следовало бы возвратить. Все равно их пришлось же вернуть, но они вернулись поздно, когда русские вынуждены были отступить за Безобдал, оставив преданное нам армянское население во власти неприятеля. Особенную же крепость получил бы, по мнению Коцебу, правый фланг, в том случае, если бы на второй его базе не был покинут Башкечет. Там до 1823 года стоял седьмой карабинерный полк, имевший отличные хозяйственные заведения и всевозможные угодья, за исключением леса, который находился верстах в десяти от штаб-квартиры. При обилии лугов, а следовательно, и при значительном скотоводстве доставка его не составляла особого отягощения, а между тем это было одной из причин, почему карабинеры перешли в Манглис. Лес там находился действительно под рукой, но зато в стратегическом отношении пункт этот не имел серьезного значения, так как прикрывал только Тифлис со стороны Ахалцихе, да и то по такой трудной, гористой тропе, где могли пробираться разве лишь небольшие хищнические партии, для рассеяния которых было достаточно одних казачьих постов.