Рис. 27. Терракотовая статуэтка запеленутого ребенка, предназначенная для подношения. Эллинистический период. Музей виллы Джулия, Рим.

Об этрусской хирургии нам ничего не известно. Зато благодаря раскопкам мы имеем доказательства их мастерства в лечении и защите больных зубов. У скелетов из гробниц Тарквинии, Каподимонте на озере Больсена и Чивита-Кастелланы обнаружены золотые зубные коронки и мосты, причем очень легкие, сделанные с невероятным мастерством тосканскими ювелирами. Этот обычай, должно быть, попал в Рим при Тарквиниях. Законы Двенадцати Таблиц, датирующиеся серединой V в. до н. э. – всего через пятьдесят лет после изгнания Тарквиниев, – запрещают класть в гробницы золото, за исключением того золота, из которого изготовлены зубные протезы покойных. Это свидетельствует о том, какой утонченности достигла этрусская цивилизация.

Любимым развлечением знатных мужчин и женщин были музыка, песни и игры (рис. 18). Существуют многочисленные свидетельства большой любви этрусков к музыке. Самым распространенным инструментом была двойная флейта, чьи резкие звуки сопровождали религиозные церемонии и различные события в частной жизни. Согласно греческим авторам, под пронзительный аккомпанемент флейты пекли хлеб, проводились состязания борцов и даже бичевания. Это подтверждается некоторыми фресками, например из гробницы Велиев, обнаруженной под Орвието. На них мы видим флейтиста, играющего на своем инструменте, пока пекарь месит тесто.

Согласно любопытному рассказу Элиана, греческого ритора, который жил в III в., этрусские охотники пользовались магическим воздействием музыки на животных. Вот интересная страница из «Истории животных» Элиана (XII, 46):

«Рассказывают, что туски ловят оленей и вепрей не только при помощи сетей и псов, как это принято; гораздо чаще они прибегают к помощи музыки. Вот как это делается. Со всех сторон они выставляют сети и другие охотничьи приспособления для ловли животных. Потом выходит опытный флейтист и играет самую чистую и гармоничную мелодию. Он извлекает из флейты самые сладчайшие тона, на какие только она способна. В молчании и тишине звуки легко долетают до вершин холмов, долин и лесов и проникают в логова зверей. Звук, доходя до их ушей, сперва поражает их и пугает, но затем они не могут противиться удовольствию от музыки и, поглощенные ею, забывают и о своих детенышах, и о своих норах. Звери не любят уходить далеко от своих жилищ. Однако они, словно зачарованные, идут вперед, и сила мелодии гонит их в сети, превращая в жертв музыки».

Таким образом, считалось, что флейтист – subulo, как его называли римляне, позаимствовавшие это слово из этрусского языка, – обладает таинственной властью не только над людьми, но и над миром зверей.

Его слава разошлась далеко за пределами родной страны. Греция и Рим никогда не скрывали своего восхищения перед ним. Возможно, в этой любви к двойной флейте следует видеть традицию, пришедшую с Востока. В Лидии и Фригии флейта также была любимым музыкальным инструментом и сопровождала оргиастические сцены во время религиозных церемоний.

Кроме того, большим почетом у этрусков, судя по всему, пользовалась труба. Она была изогнутой и издавала пронзительные звуки. Струнные инструменты, такие, как лира, также изображенные на тарквинийских фресках, своими сладкими и более благородными тонами смягчали резкую песню флейт и фанфарное звучание труб.

Певцы и танцоры, выступавшие под музыку, оживляли праздники и играли важную роль в религиозных церемониях и на погребальных играх, проводившихся в честь покойного в момент захоронения (фото 77, рис. 28). В Этрурии, как и во многих других цивилизациях, игры и танцы имели ритуальное происхождение и характер. Властители Рима призывали этрусских танцовщиков и мимов, чтобы они ритмом своих движений умиротворили злых богов, наславших на город ужасный бич – чуму. Согласно Ливию, это произошло в 364 г. до н. э. «В поисках способов умилостивить гнев небес были учреждены сценические игры – дело для воинского народа небывалое, ибо до тех пор единственным зрелищем были бега в цирке… Игрецы, приглашенные из Этрурии, безо всяких песен и без действий, воспроизводящих их содержание, плясали под звуки флейты и на этрусский лад выделывали довольно красивые коленца». (VII, 2)

[11]. Вот какими были танцоры и мимы, которых римляне называли histriones – этот термин также позаимствован у этрусков.

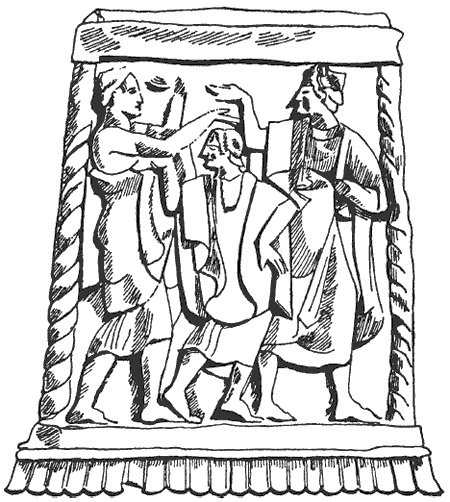

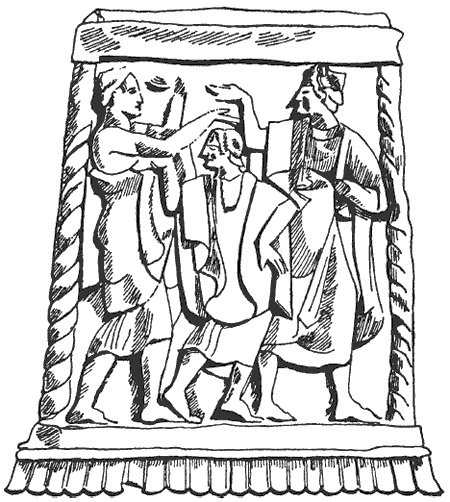

Рис. 28. Каменная погребальная урна с изображением ритуального танца. Конец VI в. до н. э. Из Кьюси. Кьюси, музей Чивико.

Этрусские воины с древнейших времен учились военным танцам, которые были не просто разновидностью воинской тренировки, а имели религиозный и магический смысл – они должны были привлекать внимание и завоевывать расположение богов войны. На фресках и скульптурных барельефах мы видим вооруженных людей в шлемах, танцующих и стучащих копьями по щитам в такт ритму. Этот пиррический танец напоминает те танцы, которые в течение всей римской истории салии – жрецы-воины – исполняли в честь Марса. Нельзя исключить возможность, что эти жрецы имели этрусское происхождение – из города Вейи поблизости от Рима; по крайней мере, так утверждает Сервий в комментариях к «Энеиде».

Греки справедливо отводили гимнастике и атлетике первостепенную роль при обучении. Они считали, что благодаря им человеческое тело достигнет гармонического совершенства, и верили в тесные связи между физической красотой и выдающимися способностями разума и духа. Этрусские игры, похоже, не имели такого возвышенного нравственного предназначения. На гравированных зеркалах и росписях мы часто видим изображение состязаний и скачек. Разведение лошадей почиталось у этрусков, искусных и опытных наездников. Однако были зрелища куда более кровавые и жестокие. На фресках тарквинийской гробницы Авгуров наряду с парой борцов появляется некто в маске, названный ферсу. Он натравливает огромную молоссийскую гончую на человека с головой замотанной мешком. Несчастный пытается отбиться от свирепого зверя дубинкой. Этот странный поединок, несомненно, должен был окончиться смертью одного из противников. Либо человек будет разорван собакой на куски, либо, если ему удастся поразить ее своим оружием, страшной угрозе подвергнется уже сам ферсу. В другой части этой поразительной картины мы видим другого ферсу, участвующего в скачках.

Встречая подобные сцены, мы отчетливее понимаем, что жестокие гладиаторские бои римляне вполне могли позаимствовать из Тосканы, либо непосредственно, как утверждает Николай Дамасский, историк эпохи Августа, либо через Кампанию. Эти игры, проводившиеся в амфитеатрах и при республике, и при империи и разжигавшие в толпе нездоровую и неутолимую страсть, безусловно, стали для Рима печальным наследием. Согласно новейшим теориям, они восходят к погребальным играм Этрурии, во время которых в честь покойников устраивались безжалостные бои между противниками, отчаянно старавшимися спасти свою жизнь. Кровь убитых, пролитая на землю, должна была на какое-то время утешить и оживить мертвецов, которые – по представлениям античности – нуждались в жертвах и подношениях, чтобы сохранить часть своей жизненной энергии. Munera gladiatoria – гладиаторские игры в Риме впервые провел в 264 г. до н. э. консул Децим Юний Брут по случаю похорон отца. Но в Риме погребальный характер этих бесчеловечных боев быстро утрачивается, и популярность игр у толпы, заслужившей вечный позор тем, что она находила наивысшее удовольствие в зрелище человеческой гибели, не знает никаких границ.