В другом, меньшем по объему тексте, где в миф внесены элементы мимического действа, говорится, как пожилой Эль стремится быть молодым и ублажает двух женщин, чьи мужья хвастаются своей силой и не догадываются об истинном положении вещей.

Данный текст – одна из самых больших загадок среди рас-шамранских текстов. Хотя в нем ярко отразилась повседневная жизнь простых ханаанцев, яркий язык, ругань персонажей, шуточный тон как будто пришли из греческой комедии. Конечно, в ханаанских празднествах участвовали и ритуальные проститутки обоего пола (qedesim и qedesoth), вызывавшие столь сильную ненависть еврейских реформаторов.

По текстам вышеприведенных мифов может создаться впечатление, что ханаанцы отличались веротерпимостью, не отвергая древние языческие ритуалы, и в то же время верили и в одного главного бога, Провидение. Действительно, их боги походили на греческих богов, они обладают всеми человеческими чувствами, вздорны, завистливы, мстительны, похотливы и даже, как и Эль, ленивы.

Даже если принять в расчет, что этот нарочитый антроморфизм скорее изобретен профессиональным поэтом-исполнителем, все же нет сомнений в том, что он органично соответствует самому духу культа плодородия и стал его органической частью. Множество поколений ханаанцев стремилось прокормиться на скудной земле, выжить в условиях постоянной угрозы засухи и добиться регулярных урожаев, не зависящих от сезонных и ежегодных капризов природы. Их страстные надежды и вера во власть Порядка, побеждающего Хаос, их вера в владычество Ваала, побеждающего в конфликте с неуправляемыми водами, выражались в ежегодном осеннем праздновании наступающего нового года.

Поселившиеся в Ханаане евреи восприняли земледельческий календарь и связанные с ним мифы, со временем приспособив их к вере своих предков, своим священникам и пророкам. На это указывает и множество рассказов о могуществе и чудесах Бога, сохранившихся в книгах Пророков и Псалтыри. Именно под влиянием ханаанских верований в воскресающего бога – победителя Хаоса и Смерти в иудаизме начала развиваться идея единого Бога и представление о неизменности существующего порядка как основе веры, которая должна была удерживать от сомнений и отступничества от веры в единого Бога.

Анализ повести о Керете и Акерте показывает, что справедливость и проявление милосердия к обездоленным считались важнейшими обязанностями ханаанского правителя, хотя можно и прийти к выводу, что они диктовались местными этическими нормами, а не зависели от личных качеств конкретного человека.

Весенний вавилонский праздник по случаю наступления нового года включал ритуал обрядового покаяния правителя перед главным жрецом, перекликался с еврейским праздником Дня искупления грехов, когда правитель должен был исповедоваться и каяться перед первосвященником.

В двух текстах из Рас-Шамры, к сожалению коротких и фраментарных, описываются ритуалы, в которых участвует правитель в месяц Тришры, когда наступает осенний новый год. Вначале он совершает ритуальное омовение, затем совершает жертвоприношение главнейшим богам, умоляя защитить его народ от смуты и стихийных бедствий. Возможно, к этому же ритуалу относится фрагмент текста, в котором идет речь о «спасении души».

В другом тексте, напротив, говорится об искупительной жертве, которую приносит правитель и народ, чтобы получить прощение и обрести защиту своих богов. Вероятно, церемония совершалась после поражения, понесенного от какого-то захватчика. Понятие о бедствии как воздаянии за совершенные грехи или Божьем наказании нельзя считать чисто ханаанской особенностью. В одном из телль-эль-амарнских текстов говорится о том, как «грешник из грешников» правитель Рибадди из Библоса просит богов о прощении:

«Признаюсь перед Богом моим, господином и повелителем Библоса, что я грешен и каюсь в совершении грехов моих. Да не будут боги Библоса суровы к моему народу и не накажут его за грехи мои».

Возможно, между текстами из Рас-Шамры и исповедью Рибадди лежит серьезный промежуток времени. Во всяком случае, оба отрывка отражают распространенную в Ассирии и Древнем Израиле концепцию, по которой бедствия, обрушившиеся на страну, в некоторой степени объяснялись грехами ее правителя, в которых он должен был покаяться и понести соответствующее наказание. Данное представление, несомненно более позднее, чем культ плодородия, напоминает положения иудаизма, отраженные в 78-м псалме:

«Доколе, Господи, будешь гневаться непрестанно… Не помяни нам грехов наших предков, скоро да предварят нас щедроты твои, ибо весьма мы истощены».

Необходимо также помнить, что, несмотря на большой объем рас-шамранских текстов, они всего лишь являются частью обширной ханаанской литературы, в результате дальнейших исследований, несомненно, обнаружатся новые тексты, которых в настоящее время совсем немного. Этот более умеренный и духовный тип религии едва ли оставил такие же заметные следы в текстах и совсем не выражен в материальных останках.

Культ плодородия с его мифами и магическими ритуалами ярко и выразительно отражен в литературе. Сохранились каменные и металлические изображения Ваала как могущественного воина с копьем-молнией и обнаженных богинь Ашеры, Анат и Астарты с ярко выраженными сексуальными особенностями.

Все вышесказанное подтверждает наш вывод о том, что в системе ханаанских верований главное место занимал традиционный для всех земледельческих культур культ плодородия, в котором соединилась общая цикличность празднеств, связанных с ежегодным трудом земледельца, и повторяющиеся каждые несколько лет засухи и неурожаи. Чтобы обрести хоть какую-то защиту от враждебной и безжалостной природы, люди приносили жертвы, пытаясь умилостивить богов и само Провидение.

Глава 6

Письменность и литература

Расположение между Месопотамией и Египтом привело к тому, что по мере расширения интересов этих империй к Ханаану жителям пришлось познакомиться с языками рядом живущих народов. Действительно, на египетском языке написана уже упоминавшаяся нами повесть времен Среднего царства о похождениях Синухета, происходивших в Ханаане.

Более легким, чем семитский, для ханаанцев оказался аккадский язык. Знакомая по легендам, надписям на цилиндрических печатях, использовавшихся в Ханаане и даже ставшая предметом подражания, акадская письменность наконец стала средством для ведения дипломатической переписки между всеми государствами Ближнего Востока и Западной Азии. На ней велась и переписка между правителями Мари и ханаанскими властителями в XVIII и XVII веках, отраженная на табличках из Эль-Амарны.

После обучения местных писцов правилам ведения подобной корреспонденции аккадская письменность и существовавшая на ней литература, а также лексика и даже идиомы получили широкое распространение в Ханаане. Так, например, отметки красной краской в тексте на эль-амарнских табличках показывают, что южномесопотамский миф об Адапе почти наверняка использовался как образец для обучения писцов. Возможно, подобное же предназначение было и у версии эпоса о Гильгамеше того же самого периода, недавно найденной около Мегиддо.

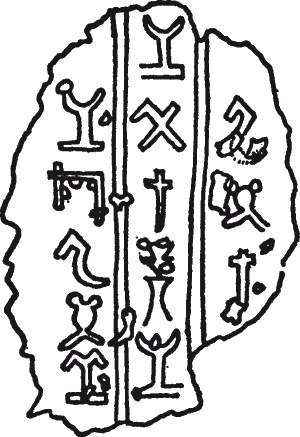

Рис. 46. Каменный фрагмент с псевдоиероглифической надписью из Библоса (по Дирингеру)