Вершину воинской славы русский солдат обрел в 1812 году, когда Наполеон начал свою злополучную русскую кампанию. Было очевидно, что отвратительная работа штабов и коллапс системы снабжения станут причиной ужасных потерь еще до того, как захватчикам придется столкнуться с русскими силами. Тем не менее патриотизм и стойкость всего народа и беспримерная доблесть русских солдат под Смоленском и на Бородинском поле во многом способствовали поражению французов еще до того, как холод, голод и казацкие пики превратили отступление Великой армии в марш смерти. Тридцать тысяч наполеоновских воинов пали на Бородинском поле, в том числе сорок девять генералов и тридцать семь полковников. Зверь, по выражению Толстого, получил смертельную рану.

В русском обществе существовали различные точки зрения на государство и власть, но всякий раз, когда в страну вторгались завоеватели, весь народ сплачивался и поднимался на борьбу с ними. Владельцы громадных поместий, бескомпромиссные юные либералы, купцы и мужики – самые различные группы населения, которые в мирное время, в лучшем случае, с недоверием смотрели друг на друга, – поднялись на защиту святой матушки-Руси. И прибегли к совершенно необычному для западноевропейцев способу борьбы – и дворяне, и крестьяне сжигали свои жилища, чтобы не оставлять ничего захватчикам. Губернатор Москвы, по рассказу французского солдата и дипломата маркиза де Коленкура, «…оставил уведомление для французов на дорожном указателе, который обозначал дорогу в его поместье Воронцово, расположенное неподалеку от Москвы». Это уведомление было доставлено императору, который предал его осмеянию. Он много смеялся над ним сам и даже переслал его в Париж, где он, без сомнения, произвел впечатление как на общество, так и на армию, прямо противоположное тому, на которое рассчитывал его величество. Оно производило глубокое впечатление на каждого мыслящего человека, среди которых оказалось гораздо больше людей, восхищающихся губернатором, чем порицающих его, – хотя бы только за патриотизм, который тот выказал, жертвуя своими домами. Вот что представляло собой это уведомление: «В течение восьми лет я обустраивал этот клочок земли и счастливо жил здесь в окружении своей семьи. При вашем приближении все обитатели поместья в количестве одной тысячи семисот двадцати человек покидают его, тогда как я поджигаю свой дом, чтобы он не послужил вам жильем. Французы! В Москве я оставил два своих дома со всей мебелью стоимостью свыше полумиллиона рублей. Там вы найдете только пепел».

Уничтожение жилищ могло кое-кому показаться делом забавным, но сожжение Москвы оказалось отнюдь не шуткой. Большая часть города была объята пламенем, и планам Наполеона перезимовать в русской столице пришел конец.

К трудностям бездорожья и потерям от постоянных арьергардных сражений добавились все учащающиеся нападения многочисленных партизан. В одиночку или отрядами они постоянно преследовали маршевые части французов, захватывая в плен патрули или фуражиров, а также отбившихся от своих частей солдат. Некоторые из этих партизанских отрядов были весьма крупными: так, численность отряда Дорохова доходила порой до 2500 человек. Ко всему этому прибавились действия многочисленных отрядов казаков, одно только имя которых наводило больший страх, чем сами их нападения.

Они представляли собой великолепную нерегулярную конницу, бесценную в качестве разведчиков, рейдеров и боевого охранения, способную, с учетом применяемого в то время оружия с небольшой дальностью стрельбы, тучами кружить вне сферы поражения вокруг вражеских формирований, постоянно держа их в напряжении, и захватывать в плен любого, кто отставал от основной массы войск. При действиях в качестве регулярных войск и против сомкнутого строя они теряли значительную долю своей эффективности. Французский барон де Марбо и другие офицеры регулярных частей оценивали действия казаков в этих случаях не слишком высоко. Коленкур писал: «Они являются самыми лучшими из всей легкой кавалерии мира частями для охранения армии, разведки местности или несения патрульной службы на марше, но, когда мы встречали их строем и шли на них в атаку сомкнутыми рядами, они не могли оказать нам сопротивления, даже если они и превосходили нас численно вдвое…» И в другом месте: «Опасность заключалась не в атаках казаков, которых наши солдаты, если встречали их в строю, никогда не боялись…» Тем не менее многочисленные упоминания о них свидетельствуют о значительном вкладе, который вносили эти всадники в исход кампании. Сам вид этих постоянно видневшихся в отдалении групп всадников, рассыпанных по заснеженной равнине и наблюдающих за врагом, должен был напоминать полуголодным и полузамерзшим воинам великой армии стаи голодных волков.

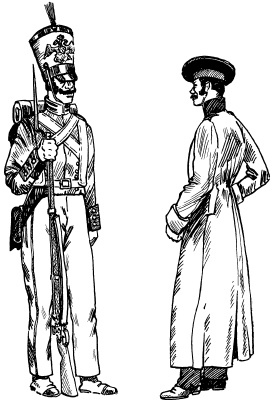

Рядовой и унтер-офицер Преображенского полка, 1830 год

В ходе контрнаступления союзных армий русские через всю Европу дошли до самого Парижа. Лютцен, Баутцен, Дрезден и сражения французской кампании 1824 года – во всех них принимали участие русские солдаты. Несмотря на некоторые восточные анахронизмы, например, таких, как башкиры, вооруженные луками и стрелами (французы называли их «амурчиками»), чье появление на полях сражений в Германии вызывало у противников больше смеха, чем опасений, русская армия теперь находилась на уровне армии любой другой державы. Русская артиллерия отличалась огневой мощью и отличным обращением с орудиями, а кавалерийские части действовали более чем эффективно. Это была армия, с которой царь несколько позже, когда исчезла угроза с Запада, начал упорный «славянский марш» на Кавказ и к границам Персии, Афганистана и Китая.

Рубежи

Пограничные конфликты с Персией привели к войне (1826–1828), которая закончилась аннексией Россией двух приграничных провинций и значительными репарациями. В то же самое время снова встал вопрос о пребывающих под турецким владычеством христьянских странах Европы. Александр I не сделал почти ничего для помощи этим оккупированным народам, но Николай I (1825–1855) занял в этом вопросе твердую позицию. Воспользовавшись восстанием янычар (знаменитый корпус наемников, который в конце концов стал настолько влиятельным, что стал угрожать власти султана

[7]), русские войска вошли в Молдавию и Валахию и заняли Адрианополь. На востоке были заняты Каре и Эрзерум, и султан запросил о мире.

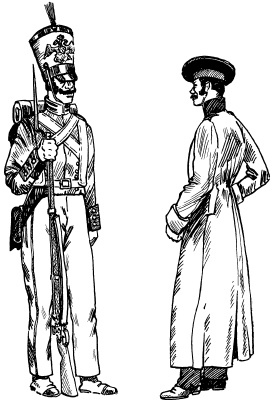

Черкес из состава конвоя Его Императорского Величества, 1842 год