Большинство военных обозревателей сходятся во мнении, что самое слабое место советской армии заключается в тенденции, отмеченной ранее, а именно в приверженности тупому следованию приказам вне зависимости от меняющихся обстоятельств. Происходит это, вне всякого сомнения, от основы основ коммунистической философии – полного подавления индивидуальности и абсолютного повиновения вышестоящим руководителям. Кары, которые могут обрушиться на нарушителя, более чем достаточны, чтобы сковать инициативу любого человека, кроме самых отважных. Причем это верно как в отношении унтер-офицеров, так и генералитета; если же это, как можно судить, въелось в плоть и кровь всех членов коммунистического общества, то такая ситуация должна представлять серьезнейшую проблему для высшего эшелона советских руководителей.

Эта слабость советской армии компенсируется ее большой численностью, к тому же она прекрасно подготовлена, дисциплинирована и вооружена; личный состав ее составляют стойкие солдаты, с фаталистическим безразличием относящиеся к трудностям, опасности, ранам и даже к смерти. Честь мундира и гордость за свой полк внедряется в них интенсивной и искусной пропагандой, поэтому русский солдат считает себя превыше любого другого воина на всем свете.

Казаки

Ни одно описание русского солдата не может быть полным без упоминания казаков, чьи подвиги воспламеняли воображение столь многих русских юношей. Первоначально казаки (само слово имеет татарское происхождение и значит «свободные люди» или «кочевники») были беглыми крепостными, которые не могли сносить гнет своих польских или русских хозяев и обретали свободу в степях. В диких и ненаселенных пространствах по берегам Днепра и Дона эти изгнанники цивилизации сбивались в банды для защиты от кочевых татар. Пропитание себе они добывали охотой, рыбной ловлей и разбоем. Их сообщества были, по сути, небольшими военными республиками, где все в мирное время были свободными и равными в правах, но во время войны подчинялись строгой военной дисциплине. Каждое такое сообщество выбирало себе предводителя, или атамана. Эта должность в среде буйных и рисковых сотоварищей в мирное время могла доставлять занимавшему ее человеку одну только головную боль, но в бою все без возражений подчинялись избранному ими предводителю.

Эти сообщества казаков вели почти непрерывные военные действия против татар и турок – войны с подобными врагами церкви считались богоугодным делом. Одной из самых известных группировок были запорожские казаки, чей громадный укрепленный лагерь, в который не допускались женщины, располагался в нижнем течении Днепра.

По мере того как росла численность и мощь казачества, их стали нанимать на службу поляки для охраны границ, из казаков стали формироваться полки, а их предводители утверждались королем. Как и можно было ожидать, со временем начались постоянные разногласия между казаками и поляками – между беглыми крепостными и спасающимися от правосудия (в основной своей массе православными), с одной стороны, и правительством из мелкопоместной шляхты и землевладельцев (ревностными католиками) – с другой. Близорукая политика поляков в конце концов вынудила казаков взбунтоваться. Восстание это было утоплено в крови, но при Богдане Хмельницком (выбранном общим правителем, или гетманом Украины) казаки, ставшие теперь союзниками крымского хана, превратились в серьезную угрозу для польского государства. Сражения, союзы и новые сражения следовали друг за другом, пока, наконец, Хмельницкий не принес вассальную присягу украинских казаков московскому царю.

Однако как для днепровских казаков, так и для их братьев на Дону оказалось довольно трудно жить в мире с авторитарным государством. Постоянное давление и попытки ограничить их свободу приводили к бесконечным трениям. Возмущения казаков неизбежно вызывали и восстания крепостных крестьян, сопровождавшиеся кровопролитиями и репрессиями. Одно такое восстание под предводительством донского казака Степана Разина достигло размаха национальной революции и было лишь с большим трудом подавлено (1671). Другое крупное восстание донских казаков произошло в 1706 году; украинские казаки под предводительством своего гетмана Мазепы (как персонаж поэмы Байрона он не по своей воле предпринял «прогулку» верхом, привязанный голым к спине лошади) подняли восстание в 1709 году. В результате казаки были лишены всех своих привилегий, на их землях могли теперь селиться не только казаки. Такая же судьба постигла и другие казачьи «братства», так что их буйной вольнице тоже пришел конец.

В конце XVIII и в XIX веке казаки были организованы в военные округа, и их поселения размещены в различных местах вдоль границы – нечто напоминающее солдатские колонии Древнего Рима. Непосредственно накануне революции 1917 года насчитывалось десять таких округов, каждый из которых носил название «войско»: Донское, Кубанское, Терское, Астраханское, Уральское, Оренбургское, Сибирское, Семиреченское, Амурское и Уссурийское. Казачьи селения, или станицы, возглавлялись выбранными атаманами, владели землей как общинной собственностью, а все доходы от сдачи земли в аренду, добычи полезных ископаемых, заготовки древесины и права рыбной ловли шли в общую казну. Земли, находившиеся во владении этих казачьих общин, были весьма значительны – на рубеже XX века они составляли 150 000 000 акров (около 60 000 000 гектаров), или примерно 75 акров на человека. Помимо предоставления в собственность казачьим общинам земли, русское правительство выделяло также значительные денежные субсидии.

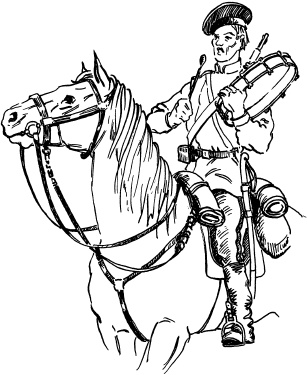

Казак-музыкант, около 1900 года. Казаки маршировали с пением, под звуки медных тарелок, колокольцев и бубнов

В свою очередь, все мужчины-казаки начиная с восемнадцати лет в обязательном порядке в течение двадцати лет находились на военной службе. Три года они несли службу в учебных дивизиях, двенадцать лет проходило на действительной воинской службе (во время которой одна треть постоянно находилась в строю, а две трети работали на своих наделах, но в постоянной готовности), еще пять лет занимала служба в резерве. Каждый мужчина сам приобретал себе форму, снаряжение и коня (если служил конным). Оружием его обеспечивало государство. В военное время эти десять казачьих войск были обязаны выставить 890 сотен (эскадронов) кавалерии, 185 сотен пехоты и 236 орудий, в общей сложности 180 000 человек, офицеров и рядовых. В мирное время под ружьем находилось около 63 000 человек и 20 батарей. В 1914 году при каждом казачьем полку имелись установленные на конных повозках пулеметы (тачанки).

Дисциплина в казачьих войсках поддерживалась строгая, но между офицерами и подчиненными существовали более свободные и демократические отношения, чем в регулярных войсках. Будучи кастой военных профессионалов и, по отношению к крестьянству, сравнительно более зажиточными (казаки получали свой надел земли с семнадцати лет), казаки считали себя стоящими выше рабочих, крестьян и даже солдат регулярной армии. Все это, в сочетании с привилегиями, пожалованными им правительством, и их природным консерватизмом, сделало их убежденными приверженцами царского режима. Казаки привлекались полицией в необходимых случаях для поддержания порядка, и вплоть до октября 1917 года на них можно было положиться, если надо было стрелять в толпу или разгонять ее нагайками.