Тактика пехоты была кардинально пересмотрена, и лозунгом стал призыв «Атака! Атака! Только атака». «…Французская армия, потеснив былые традиции, не признает больше при проведении войсковых операций никакого другого закона, кроме наступления», – констатировал временный устав 1912–1913 годов.

Те, кто еще помнил позиционную войну при осаде Порт-Артура или напоминал о смертоносных маузерах и «Максимах» в период Англо-бурской войны, клеймились как ретрограды (одной из этих заблудших душ оказался и Анри Петен). Полевые укрепления и траншеи, с их точки зрения, должны были уйти в прошлое, тогда как пулеметы были слишком тяжелыми, чтобы их можно было использовать во время наступления. Атаке должен был предшествовать ураганный огонь маневренных 75-миллиметровок, которые были достаточно легкими, чтобы следовать за наступающей пехотой. Но тогда как французская корпусная артиллерия насчитывала только 120 стволов – все 75-миллиметровки, – то в германском корпусе имелось 160 стволов, некоторые из которых имели калибр 105 мм и даже 150 мм.

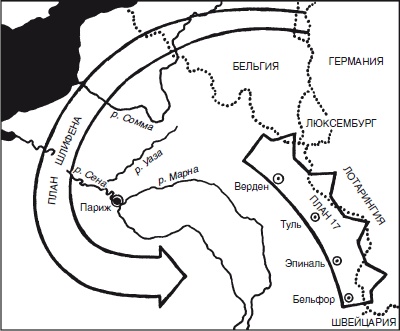

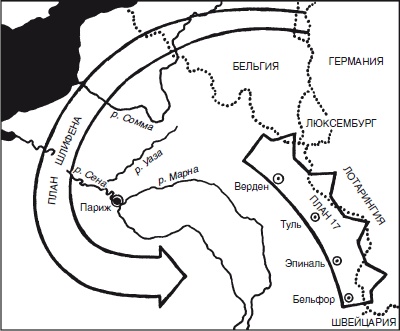

Германский план Шлифена заключался в пребывании на месте левого (немецкого) фланга и наступлении силами значительно более мощного правого фланга через Бельгию и затем вдоль побережья. Французы, допуская возможность германского наступления через территорию Бельгии, считали все же, что оно будет осуществлено незначительными силами. Им не хотелось снижать высокий боевой дух регулярных войсковых дивизий, разбавляя их резервистами. Они тем самым предполагали (и ошибались), что и немцы не сделают этого, ибо у них не хватит сил, чтобы обеспечить и мощный охват справа, и оборонительные действия центра и левого фланга.

Несмотря на все «таланты», процветавшие во французском Генеральном штабе, зависть и интриги, в которые было вовлечено французское Верховное командование, поставили Вторую республику почти на грань краха. Вице-президентом Высшего военного совета, то есть человеком, который должен был принять на себя верховное главнокомандование в военное время, был генерал Мишель. Он предвидел действия Германии в случае войны (никакие масштабные планы, заблаговременно разработанные, не могут оставаться тайной) и совершенно справедливо полагал, что немцы мобилизуют и введут в действие свои резервные войска наряду с находящимися уже под ружьем дивизиями. На самом же деле французы обладали немецким мобилизационным планом от октября 1913 года, который ясно обрисовывал их намерения. Однако планы Мишеля по противодействию германскому нашествию шли вразрез с принятой доктриной Генерального штаба. Поэтому его смещение было предрешено, и после некоторых политиканских интриг на его место был назначен некто Жозеф Жоффр (выбранный, предположительно, потому, что им можно было «манипулировать»), человек, никогда не командовавший армией и почти не знавший штабной работы. Генеральный штаб был столь уверен в правильности своих военных планов еще и потому, что некие бумаги, долженствующие изображать немецкий план концентрации сил и демонстрирующие, что резервисты не будут использоваться на передовой, а их наступление будет осуществляться по правому берегу Мааса, были изготовлены и как бы случайно «забыты» в железнодорожном купе.

Пехотинец и драгун, 1914 год

Итак, позабыв про изобретение сэра Хайрема Максима и его последователей, французы приняли к действию известный «план № 17», который предусматривал решительное наступление против неприятеля из района Арденн почти до швейцарской границы. Главный удар, согласно этому плану, должен был быть нанесен по Лотарингии. Именно здесь в первые же дни войны французские силы, достигавшие почти трети общей численности армии, стремительно двигались навстречу огню германской артиллерии и пулеметов. Юные выпускники военной академии Сен-Сир в парадной форме шли в едином строю с облаченными в голубые мундиры пуалю (а их красные панталоны представляли собой великолепную мишень), яростно атакуя противника, только для того, чтобы тысячами быть скошенными пулеметными очередями. Потери немцев также были высокими, но тупое постоянство массированных атак французов против неприятеля, искусно использовавшего укрытия и сосредоточенный огонь артиллерии и пулеметов, стоило неслыханных ранее потерь.

Отдавая должное «папе» Жоффру, следует сказать, что приказы «только вперед!» были быстро пересмотрены и изменены, но нанесенный войскам урон возместить было трудно. Когда раздались первые выстрелы начавшейся войны, общая численность французской армии составляла около 1 300 000 человек. За пять недель приграничных боев и сражения на Марне потери достигли 600 000 человек – почти половины! Приблизительно две трети офицеров, участвовавших в боях, были убиты или ранены. Столь высока была цена тактики: атака, атака, только атака…

Французский солдат перешел к окопной войне и постарался обосноваться в траншеях, как дома, насколько это было возможно в обстоятельствах порой совершенно ужасных. С течением времени система траншей стала более продуманной, более оборудованной и даже роскошной – по меркам зимы 1914 года, когда солдаты стояли днями в траншеях, по колено в грязи, крови и снеговой каше. С другой стороны, эти «удовольствия» окопной жизни несколько портило применение немцами минометов, гранат, гранатометов, а также использование огнеметов и боевых отравляющих веществ.

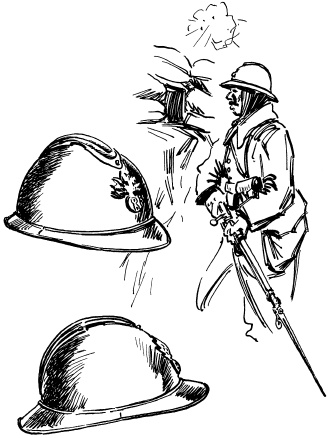

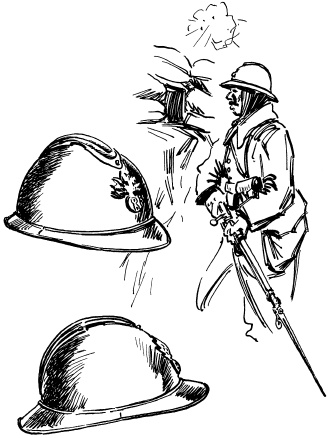

Стальная каска, впервые принятая на вооружение в 1915 году

Однако войны нельзя выиграть, сидя в траншеях, и значительная часть la Belle France («прекрасной Франции») оказалась в руках немцев. Тогда началась позиционная война, фронты почти не двигались, лишь то тут, то там перемещаясь в одну или другую сторону на десятки или сотни метров. Такие военные действия стоили Франции с января 1915 по ноябрь 1918 года около 1 300 000 человек убитыми или взятыми в плен и более чем 2 500 000 ранеными. Это была ужасная цена за отдаленную победу, и для солдат, сидящих в траншеях, скоро стало совершенно ясно, что генералы, распоряжающиеся их судьбами, не имеют ни малейшего понятия о том, как вырваться из пут этой траншейной системы, глубоко вгрызшейся в почву Европы от Английского канала до самой швейцарской границы. Самое лучшее, что пришло в голову этим мыслителям в расшитых золотом мундирах, – было элементарное и жестокое заключение, что если после артиллерийской обработки вражеских позиций бросить в атаку большее количество солдат, чем оставшиеся в живых противники смогут убить имеющимися в их распоряжении средствами, то тогда можно будет достичь определенных, достаточно ограниченных целей и даже, может быть, отразить неизбежную контратаку.