Французы между тем продолжали применять нарезные дульнозарядные орудия. Однако у них имелись два образца вооружения, которые при определенных обстоятельствах могли решительным образом повлиять на исход войны. Одним из них было оружие пехоты, знаменитое ружье Шасепо, принятое на вооружение в 1866 году. Подобно игольчатому ружью Дрейзе, оно представляло собой однозарядную винтовку. Это ружье обладало несколько более надежным запиранием патронника, обеспечивая меньший прорыв пороховых газов при выстреле, но, как и прусское ружье, загрязнялось пороховым нагаром, и его после нескольких выстрелов было достаточно трудно перезарядить.

Его превосходство над игольчатым ружьем Дрейзе заключалось в меньшей пуле и большем заряде. Французское ружье значительно превосходило прусское по дальности стрельбы – немалое преимущество в эпоху массированных атак и залповой стрельбы. В этом отношении следует иметь в виду, что до наступления эпохи универсального применения автоматического оружия стрельба платунгами на дальнюю дистанцию, создание «зоны поражения», через которую должен был наступать противник, или сосредоточение огня на обозначенной цели были задачами, которые в будущем в значительной мере взяли на себя крупнокалиберные пулеметы наших дней. В описываемые же времена огонь пехоты также использовался на ближних дистанциях как дополнение к шрапнельному огню артиллерии.

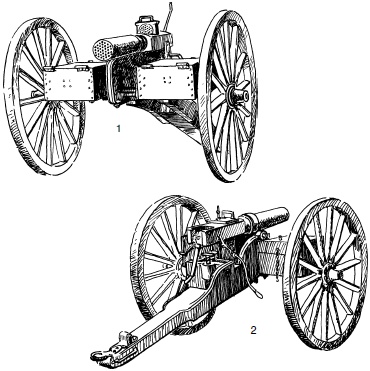

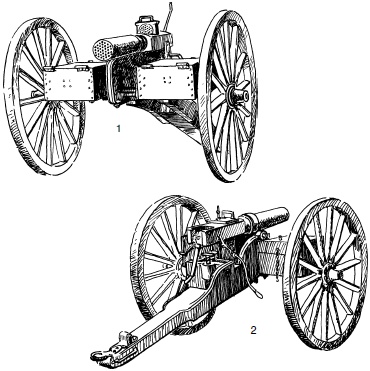

Митральеза (картечница): 1 – вид спереди; 2 – вид сзади

Другое оружие, митральеза – предшественница нынешнего пулемета, – было сконструировано именно для ведения огня на дальние дистанции и, будучи применяемо так, как это предполагал его изобретатель, майор Реффье, оказалось чрезвычайно эффективным. Она определенно использовалась так же, как и артиллерийские орудия, против живой силы противника на открытой местности, для поддержки своих во время атаки, но не как оружие пехоты (в этом качестве она, помимо прочих причин, была неприменима из-за своих крупных размеров). При этом секретность, окружавшая разработку этого оружия (разработанного по личному распоряжению и на счет Наполеона III), была столь велика, что лишь немногие офицеры были знакомы с ним, а унтер-офицерам, которые должны были обслуживать его в бою, было позволено освоиться с ним лишь за несколько дней до объявления войны. При подобных обстоятельствах применение любого оружия не могло быть очень эффективным. Были сделаны неудачные попытки использовать его в строевых порядках пехоты для ведения огня, в случае же огня на длинные дистанции, будучи в небольшом количестве, позиции митральез быстро вычислялись, и они уничтожались огнем германской артиллерии.

Если Франко-прусская война и доказала что-либо в военном отношении, так только то, что в современной войне личная отвага не может возместить скверное командование и плохую организацию. Немцы выиграли эту войну не потому, что германский солдат превосходил своих противников в личном плане, но потому, что они были лучше подготовлены и шли в бой под лучшим командованием. На самом высшем уровне командования французов – в их Генеральном штабе – работа велась неэффективно, ее практически не было, и армия, щеголявшая в мундирах времен Первой империи, про которую император говаривал, что она была «готова до последней пуговицы на последних гетрах», на самом деле была плохо обеспечена, отвратительно снабжалась и кормилась.

Правда, нельзя сказать, что и работа германского Генерального штаба была безупречной, но германская система военного управления, разработанная Мольтке, оставляла определенную самостоятельность для командиров на местах. И при всех своих многочисленных ошибках и упущенных шансах германские военачальники почти постоянно приходили на помощь друг к другу, двигаясь на звук орудий ускоренным маршем.

Другой урок Франко-прусской войны заключался в том, что атака редко могла оказаться успешной, если наступающие шли во фронтальную атаку под плотным огнем казнозарядных винтовок. Хотя французы, с типичным для них пренебрежением к организации, нередко не имели при себе никакого шанцевого инструмента, они довольно часто отражали атаки германских частей с тяжелыми для последних потерями. Примером этого стало сражение при Гравелоте (или Сан-Прива). Эта схватка была лишь одной из нескольких на фронте длиной примерно 10 километров. Французы захватили селение Сан-Прива, расположенное на гривке длинного склона, что позволяло им вести успешный обстрел пространства протяженностью почти 2 километра.

Прославленная прусская гвардия в количестве 15 000 солдат двинулась в атаку вверх по склону, но была встречена ураганным огнем пехоты, которым и была остановлена примерно в полукилометре до гривки. Здесь, не в состоянии наступать и будучи слишком гордой, чтобы отступить, она залегла и сделала попытку ответить на огонь противника сверху – но потеряла из 15 000 человек 4500 ранеными и убитыми.

На другом фланге линии соприкосновения опрометчивая попытка прорвать французские порядки ударом кавалерии и артиллерии закончилась катастрофой, и быстрый контрудар французов породил панику в рядах их противников. Множество немцев, бросив оружие, рванулись обратно в Гравелот, где их с трудом удалось остановить.

Характерным для германского мышления стал манифест, в котором выражалась реакция военных кругов на действия «народной армии», которая была создана и вооружена по призыву Леона Гамбетты после пленения Наполеона III под Седаном в 1870 году. Вооруженное население всегда было серьезной проблемой со дней первых регулярных армий, ибо ничто не может больше разъярить регулярные войска, чем выстрелы из-за угла людей, по виду совершенно гражданских и обладающих иммунитетом нонкомбатантов. Тем не менее германские репрессалии представляются излишне жестокими – франтиреры, которые захватывали отбившихся от основной массы немцев, расстреливались пачками; немцами практиковался также захват заложников и сожжение городов. Тщательность, с которой выполнялись подобные приказы, обнаружила бездны жестокости в темном германском духе, что еще более отчетливо и в гораздо больших масштабах проявилось в грядущих войнах.

Несколько неуравновешенный император Вильгельм II в одном из своих самых одиозных высказываний, напутствуя войска, отплывающие в Китай для подавления Боксерского восстания, произнес: «Не давайте им пощады! Не берите пленных! Убивайте их, как только они попадут вам в руки! Подобно тому как имя Аттилы, спустя тысячу лет, до сих пор внушает страх и вошло в легенды, так и имя немца должно быть вписано в китайскую историю…»

Пощады не было дано, и пленные не были взяты, поскольку, к счастью, война закончилась еще до того, как германский контингент высадился, но речь эта запомнилась как выражение определенной позиции, пусть даже и в несколько истеричном виде.