Петр I и ранее неоднократно использовал почетный караул при похоронах своих сподвижников, например в 1699 г. – во время похорон Ф. Я. Лефорта и П. Гордона, в 1707 г. – Федора Головина, о чем говорилось выше, но похороны самого Петра, естественно, превосходили по торжественности все предыдущие, служившие своего рода репетициями к главному действу.

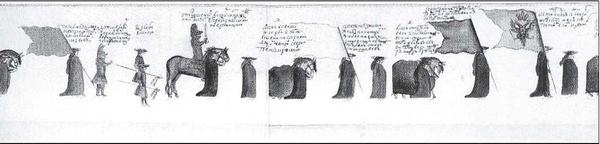

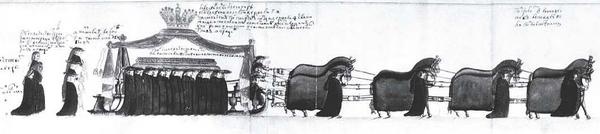

Неизв. худ. Церемония погребения его императорского величества императора Петра Великого и государыни цесаревны Натальи Петровны. Фрагменты. (ОР РНБ)

Над крепостями – Санкт-Петербургской (Петропавловской) и Адмиралтейством – были подняты вместо обыкновенных флагов черные траурные. Шествие началось в час дня. Сигналом к тому послужил второй залп крепостных орудий. Каждую минуту раздавался пушечный выстрел из Петропавловской крепости и Адмиралтейства, звонили колокола – на колокольне Петропавловского собора играли «печальные стихи», в процессии принимали участие музыканты: литаврщики и трубачи. Гроб Петра на улицу выносили не через дверь, а через окно по специально сделанному крыльцу с шестнадцатью ступенями, обитому черным сукном. Над дверью этого крыльца был поставлен Государственный герб, расписанный золотом и серебром. Вынос тела покойника не через дверь, а через окно или через специально сделанный для этого проем в стене, относится к русским языческим традициям. Испытывая страх перед смертью, наши предки предпочитали не пользоваться в подобных случаях дверью, опасаясь, чтобы через обыкновенный вход покойник «не вернулся» в тот дом, откуда отбыл на кладбище. Тот факт, что в эпоху петровских преобразований повторялась языческая похоронная традиция использования окна, а не дверного проема для выноса тела императора, представляется неслучайным. Отношение к личности Петра I его современников было неоднозначным, и применение дохристианской практики в тот момент, когда он навсегда должен был покинуть свое земное жилище, кажется символичным.

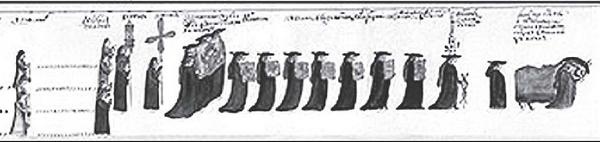

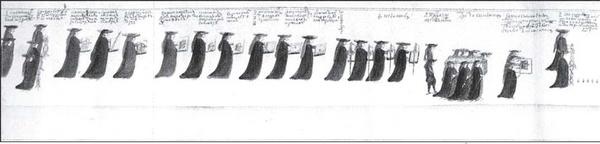

Неизв. худ. Церемония погребения его императорского величества императора Петра Великого и государыни цесаревны Натальи Петровны. Фрагменты. (ОР РНБ)

Брюс разбил всю процессию, неслыханную по масштабу, на 166 групп, представляющих все социальные и сословные группы. Роли были расписаны в церемониале и указаны в брошюре, выпущенной по случаю похорон.

[268] Каждую группу открывали маршалы с маршальскими жезлами, обитыми черным сукном, перевязанными черным и белым флером и украшенными либо вензелем императора, либо гербами под коронами. Объединял всех присутствовавших глубокий траур. Даже литавры и трубы были обиты черным сукном с кистями и завесами, украшенными гербами. Процессия начиналась с меньших чинов, доходила по возрастающей значения до апогея – тела императора, потом шла по убывающей от более значимых лиц к менее важным. Пешие участники следовали за конными. Открывали процессию унтер-офицеры, за ними – дворцовые курьеры, пажи со своим командиром, придворные кавалеры, тридцать иностранных купцов, депутаты от дворянства разных городов, отдельной группой двигались представители Эстляндского и Лифляндского дворянства со своим маршалом бароном К. Унгерн фон Штернбергом.

Императора как предводителя армии представляла группа, в которую входили знаменосцы с военным красным знаменем, за ними два полковника: Федор Хлыстов и Август Кениг вели «лейб-пферд» – любимую походную лошадь императора с богато вышитым седлом и убором на голове и крестце из плюмажа из белых и красных перьев.

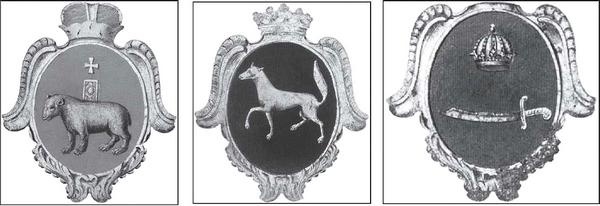

Гербы, несомые в Печальной процессии Петра I: Пермский, Удорский, Астраханский

32 знамени с гербами провинций были написаны золотом и серебром на черной тафте, каждому знамени полагалась лошадь в черном облачении с изображением на нем и на лбу лошади того же герба. Гербы были представлены в следующем порядке: Черкасский, Кабардинский, Грузинский, Карталинский, Иверский, Кондийский, Обдорский, Удорский, Белозерский, Ярославский, Ростовский, Рязанский, Черниговский, Нижегородский, Болгарский, Вятский, Пермский, Югорский, Тверской, Ижорский, Корельский, Лифляндский, Эстляндский, Смоленский, Псковский, Сибирский, Астраханский, Казанский, Новгородский, Владимирский, Киевский, Московский. Если мы сравним титул императора Петра I, то увидим, что гербы в траурной процессии располагались в обратном порядке по сравнению с титулом: в печальном шествии шло возрастание значения от меньшего к большему, в императорском титуле – наоборот. Гербы всех земель и территорий появлялись как в Печальной зале, так и в похоронной процессии, но к представленным в декорациях во дворце в траурном шествии добавилось два герба – Ижорский и Московский. Московский герб не был задействован в убранстве Печальной залы, так как на момент смерти императора всадник на груди орла считался представляющим самого Государя,

[269] он был впервые назван Св. Георгием именно Петром I, но официально принят в Московском гербе уже после смерти императора.

[270] Три знаменосца несли знамена, имевшие особое значение для характеристики правителя. Штандарт Адмиралтейский (судовой штандарт) с двуглавым орлом («штандарт ботика Петра I», по выражению Феофана Прокоповича

[271]) не сопровождался соответствующей ему лошадью с попоной, так как представлял императора как начальника флота, а на флоте лошади не служат. Скорбь символизировало черное траурное знамя из тафты с кистями и бахромой, на нем был изображен государственный герб, расписанный золотом и серебром, знамени соответствовала лошадь в сходном одеянии – черной попоне с государственными гербами по бокам и на лбу. На языке аллегории средних веков эта группа представляла государство в трауре. Третьим было белое знамя с эмблемой государя: резец, делающий статую, с вензелем и коронами, что символизировало сотворение Петром новой России. Эта эмблема служила для частной печати Петра I и была изображена в «Русской Геральдике» А. Б. Лакиера:

[272] император в короне и порфире сидит перед статуей и высекает ее правую ногу, прочие части скульптуры уже окончены. Так как группа символизировала сотворение новой России, то ей соответствовала «Радостная лошадь» – «Фрейден-пферд», которая выделялась богатой зеленой попоной с золотым позументом, вытканными девизами и плюмажем из красных и белых перьев. Жизнеутверждающая идея была продолжена в процессии рыцарем в позолоченных латах с поднятым обнаженным мечом, он следовал верхом на лошади с богатым седлом. Роль «радостного» рыцаря исполнял шталмейстер Кузьма Теремицкой. У него на шлеме и на голове, а также на крестце его лошади были укреплены плюмажи из белых и красных перьев. За «радостным» следовал пешком «печальный» рыцарь – артиллерии капитан-лейтенант Вилмут в черных латах и шлеме, украшенном черными страусовыми перьями с мечом, опущенным вниз. Идея рыцарского караула, безусловно, восходящая к королевским праздникам западноевропейских монархов, особенно Людовика XIV, была введена в обиход похорон сначала сподвижников Петра, потом использована в его собственном траурном кортеже, с этого времени стала обязательным атрибутом всех царских похорон императорской России. Многие общечеловеческие философские аспекты соединились в этих двух рыцарях, о чем говорилось выше. Рыцарь в позлащенных латах, так же как и белое знамя, использованное в процессии, воспринимался как символ воскресения из мертвых к вечной жизни и представлял незыблемость законной власти государей Божьей милостью. Впоследствии золотой латник стал отождествляться с новым монархом, а черный – с усопшим правителем, через этих двух персонажей проводилась идея о преемственности власти в монархии. Все чины в шествии были расписаны таким образом, что один участник был русским, другой – иностранцем, состоящим на русской службе. Рыцарскую группу замыкал капитан гвардии Иван Козлов

[273] с еще одним печальным знаменем из черной тафты, за которым конюх вел еще одну лошадь в траурном черном облачении. Лошади, разделявшие с императором тяжесть военных и прочих походов, являлись важным элементом траурной процессии и должны были символизировать правителя-воина, защитника своих подданных.