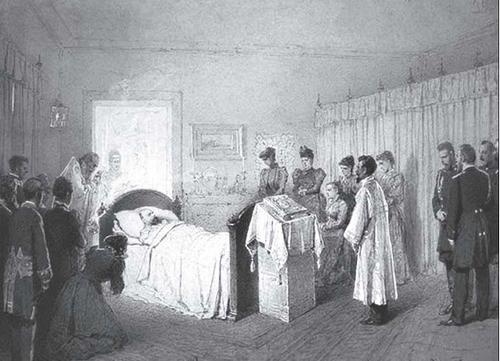

М. Зичи. Панихида по Александру III в его спальне в Малом Дворце в Ливадии. 1895 г.

Александр III в гробу. Фото 1894 г.

Цесаревич Николай Александрович в гробу. Репродукция с фотографии Гемара и Фейрэ. 1865 г.

Для сценографии последнего главного выхода монарха на мировую сцену требовалось оформление собственно сцены. В данном случае эту функцию выполняла Печальная зала, ее оформлением занимались архитекторы, художники и декораторы. Для оформления Печальной залы Летнего дворца и Петропавловского собора во время похорон императрицы Анны Иоанновны Печальная комиссия привлекла архитекторов М. Земцова и И. Я. Шумахера, художника Л. Каравака и резчика К. Оснера. В траурных мероприятиях 1796 г. принимали участие архитекторы В. Бренна и Дж. Кваренги. При похоронах императора Александра I архитектор В. П. Стасов готовил пространство в церкви Царскосельского и Чесменского дворцов, К. И. Росси – в Казанском соборе, О. Монферран – в усыпальнице императоров в Петропавловском соборе. Помощниками к ним были определены Л. Руска, Д. Адамини, И. Ф. Лукини, А. М. Горностаев, чертежниками С. И. Гальберг, Ткачев, А. Н. Штакеншнейдер.

[432] О. Монферран участвовал в работе нескольких Печальных комиссий: императоров Александра I и Николая I, императриц Елизаветы Алексеевны и Марии Федоровны. Обычно для составления проектов приглашались несколько архитекторов, это связано с большим объемом работ и необходимостью их скорейшего выполнения. Печальную залу в Зимнем дворце для прощания с телом императрицы Марии Федоровны в 1828 г. оформлял архитектор Франц Иванович Руска.

[433] Все работы в своей жизни он производил по проектам других архитекторов и, возможно, лишь построенный им Сastrum Doloris для вдовствующей императрицы был его собственного сочинения. Архитектор Г. Э. Боссе создавал проекты траурного убранства во время похорон императрицы Александры Федоровны,

[434] архитектор Г. Ботта выполнял подобную работу в 1894 г. для подготовки погребения императора Александра III.

Все проекты убранства Печальной залы, Петропавловского и других соборов, так же как и рисунки Печальной колесницы с балдахином, гроба, табуретов под регалии, траурных канделябров, люстр и пр., поступали на рассмотрение новому императору и после Высочайшего утверждения определялись к исполнению.

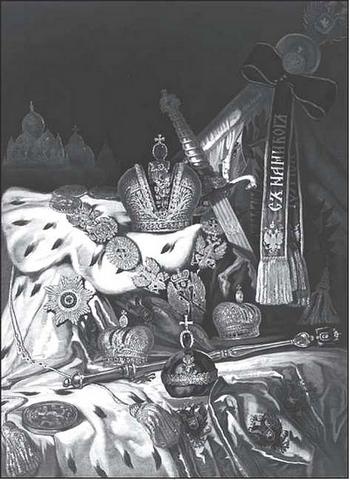

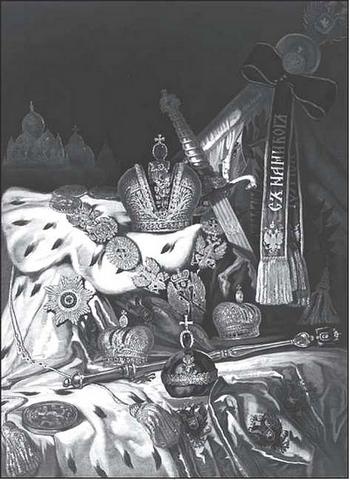

Регалии

Императорские регалии

Для подготовки шествия Печальная комиссия запрашивала из Артиллерийского арсенала знамена, гербы и жезлы по реестру, заказывала элементы траурной государственной символики.

Такие символы царской власти, как бармы, крест, цепь и т. д., в императорской России уже не имели особого значения в церемониях. Необходимый в коронационных торжествах трон заменяло возвышение – «трон», как он назывался в описаниях, под одр с гробом усопшего монарха. Если сравнить коронационные и траурные церемониалы, то окажется, что определенные элементы были задействованы в разных спектаклях театра власти. Например, неиспользованной в похоронных мероприятиях оставалась государственная печать, несомая в коронационном шествии. Некоторые из корон, количество и наименование которых разнилось в зависимости от конкретного исторического момента и личности покойного, могли быть востребованы исключительно в похоронном церемониале.

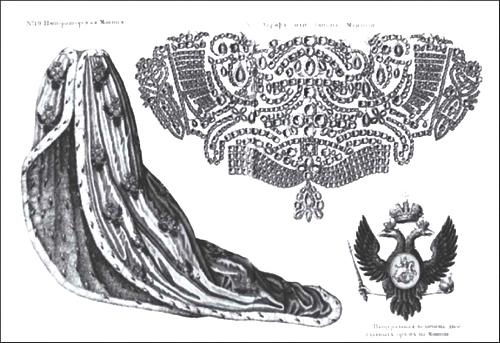

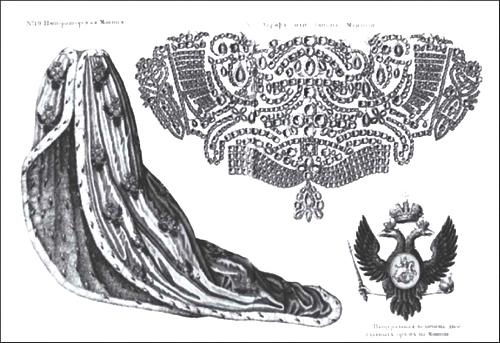

Однако остальные знаки государственной власти в погребальном действе обязательно принимали участие. К разряду важнейших инсигний императорской власти, задействованных в траурных мероприятиях, относилась императорская мантия – порфира. Она представляла собой длинный плащ без рукавов, сделанный из золотого глазета и подбитый белым атласом; его верхняя часть покрыта горностаевой пелериной – оплечья в виде воротника, спускающегося двумя широкими полосами на грудь.

На задней стороне мантии помещался государственный герб. Края мантии обшиты горностаем. Длина порфиры императора – 8 аршин (5,7 м), императрицы – 7 аршин (4,98 м).

[435] Употребление порфиры в особо значимых придворных церемониалах было введено Петром I в 1724 г. при коронации Екатерины I. Коронационные порфиры обычно сохранялись, так, в 1848 г. семь императорских порфир хранилось в Оружейной палате Московского Кремля.

[436] Впервые в похоронном действе порфира использовалась как инсигния при оформлении стены погребальной залы Петра I. Впоследствии мантией укрывали тело императора на парадном одре и в гробу, вместе с ней и хоронили.

Порфиру для погребения заказывали в XIX в. обыкновенно купцам Лихачевым,

[437] так как им была известна форма мантии.

Кроме такой важной государственной регалии, как императорская мантия, для погребения заказывался специальный покров из золотого глазета, подбитый горностаем, с большими золотыми кистями по углам, вышитыми двуглавыми орлами и золотым крестом посередине, которым гроб покрывался сверху. Покров этот по окончании погребения перешивался на гробницу в виде чехла. Горностаевые меха для порфиры и покрова Печальная комиссия получала из императорского Кабинета.

Императорская мантия. Исторический обзор русских коронаций, 1899 г.

В случае смерти члена императорской семьи вдали от столицы церемониал не нарушался. Прецедентом для последующих стали похороны Александра I, а примером для данных похорон служили вторичные похороны императора Петра III в 1796 г. Создавшаяся в конце 1825 г. политическая обстановка осложняла и без того непростую ситуацию с необходимостью везти тело усопшего монарха к месту захоронения огромное расстояние, поэтому сенатским указом от 2 декабря 1825 г. было приказано гроб, порфиру, покров, корону сделать в столице и отправить к Печальному кортежу с нарочным. «О всех приготовлениях донести его величеству журналом».

[438] Кого следовало подразумевать под дипломатичной формулировкой «его величество», остается догадываться, учитывая, что Манифест о вступлении на престол императора Николая Павловича датирован 12 декабря 1825 г., хотя, безусловно, именно он занимался подготовкой к похоронам старшего брата.

[439]