Похороны императора Павла I. 1801 г. Печальная процессия. Фрагменты

Кроме государственной символики, задействованной в шествии, всегда привлекали внимание знамена, отражающие главные функции правителя – воителя, защитника своей страны, командующего армией и флотом. В первую очередь к ним относились военное красное знамя с кистями и бахромой с изображением двуглавого орла с Московским гербом на груди и адмиралтейский (судовой) штандарт. В «Описании погребения… императора Николая I» говорится, что на адмиралтейском штандарте представлены четыре моря, «на коих развевается военный флаг России, а именно: Белое, Балтийское, Черное и Каспийское».

[585] Черное море указано ошибочно. Согласно описанию адмиралтейского штандарта, данному Петром I в 1712 г., на штандарте изображены: «…в обоих же главах и ногах 4 карты морских: в правой главе Белое море, в левой – Каспийское, в правой ноге Палас Меотис (Азовское море. – М. Л.), в левой – Синус Финикус и пол Синуса Ботника и часть Ост Зее (Финский залив с частичным изображением залива Ботнического и Балтийского моря. – М. Л.)».

[586] Идеи преемственности власти и невозможности оставления престола «порожним», по образному выражению Екатерины II, соответствовали: знамя из черной тафты с двуглавым орлом, на груди которого помещался Московский герб, и белое – радостное знамя, также украшенное государственным гербом. Эту тему поддерживали в Печальном шествии два латника, о которых говорилось выше: печальный – в черных латах, идущий с опущенным вниз мечом, и радостный – в золоченых латах, следующий верхом с ярким плюмажем на шлеме и мечом, поднятым вверх. Роли латников, как остальные, были расписаны, например, при совместных похоронах Петра III и Екатерины II рыцарем в позлащенных латах был капитан Манштерн, а печальным латником в черных латах, держащим обнаженный меч вниз с эфесом, обвитым черным флером, – конюшенный капитан Иван Дерюгин.

[587]

Похороны императора Александра I. Печальная процессия. 1826 г. Фрагменты

Когда тема преемственности власти была отработана зримыми образами, то возвращались к символам, к которым, в частности, относилось «Печальное» знамя, оно было сшито из черной тафты, но не имело никакого орнамента. Родовой герб императора и гербы провинций Российской империи повторялись в Печальном шествии несколько раз. Кроме уже обозначенных знамен с гербами, сопровождаемых лошадьми с тем же изображением, особо значимые гербы были представлены отдельной группой. Так, при похоронах императора Николая I назначенные лица, представлявшие министерства и департаменты, несли на щитах, обвитых черным и белым крепом и увенчанных императорской короной, после родового Романовского (официально утвержденного уже при новом императоре Александре II) следующие гербы в последовательности, соответствовавшей значимости «старых» и вновь приобретенных территорий в иерархии Российской империи: таврический, сибирский, финляндский, польский, астраханский, казанский, новгородский, владимирский, киевский, московский. Как бы подводя итог, за ними следовал Государственный большой герб, представлявший собой «императорского» двуглавого орла с помещенным на его груди московским гербом Георгием-Победоносцем, окруженным цепью ордена Святого апостола Андрея Первозванного, вокруг орла были расположены областные гербы, уже представленные ранее в знаменах и на попонах лошадей. Как мы видим, государственная символика повторялась в шествии неоднократно.

Печальный кортеж императрицы Елизаветы Алексеевны. 1826 г.

В процессии обязательно принимала участие любимая лошадь покойного под богатой попоной, ведомая отдельной группой полковников и конюхов, а иногда и несколько лошадей «седла его императорского величества». В похоронных процессиях императриц-соправительниц вместо лошади следовал любимый экипаж усопшей государыни, на котором она выезжала в торжественные дни.

После представления государственных гербов следовали депутации, представляющие различные сословия Российской империи: ямщики, мещане, купцы, русские и иностранные ремесленники, дворяне, начиная с Санкт-Петербургской губернии, гражданский губернатор, председатель и члены губернского правления, потом – представители земства, судебных учреждений и пр. После отмены крепостного права крестьяне стали полноправными членами общества, и депутации от крестьян внесли разнообразие в формирование Печальной процессии.

В Печальной процессии были представлены интересы страны в сфере экономической. Без финансов нет благоденствия общества, а Печальное шествие должно было обозначить приоритеты предыдущего правления и в этой сфере, поэтому в XIX в. данное направление политики государства находило конкретное отражение в похоронах императора. Например, в траурном шествии императора Николая I принимали участие Российско-Американская компания, Императорское Вольное экономическое общество.

Социальную сферу представляли Попечительное общество о тюрьмах и Императорское человеколюбивое общество. Члены императорской семьи, осознавая важность заботы о подданных, возглавляли и участвовали в различных богоугодных и благотворительных организациях, представленных в процессиях. Наиболее полный список таких организаций и обществ можно найти при похоронах Александра III, в которых принимали участие кроме уже названных: Высочайше утвержденный Санкт-Петербургский комитет для разбора и призрения нищих; Дом призрения душевнобольных, учрежденный государем императором Александром Александровичем; Российское Общество Красного Креста; императорские общества, находившиеся под Высочайшим покровительством: православное Палестинское, садоводства, русское музыкальное, минералогическое, любителей древней письменности, поощрения художеств, историческое, географическое, археологическое, спасания на водах и др. В траурных процессиях императоров шли опекуны, их выводил в процессии маршал от Санкт-Петербургского Опекунского совета, ибо император, занимаясь социальной сферой, подавал пример своим подданным, которые были в состоянии позаботиться о сирых и убогих, и направляли свои усилия в нужном для государства и его жителей направлении.

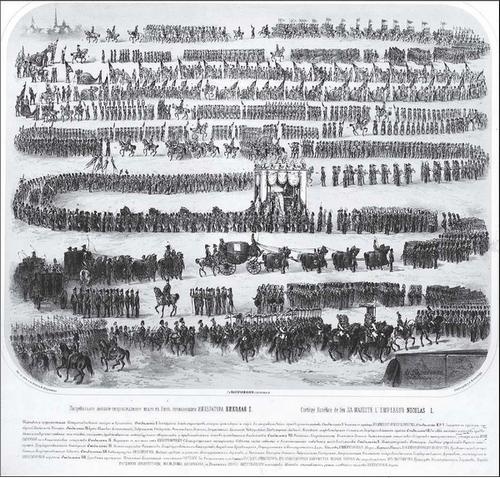

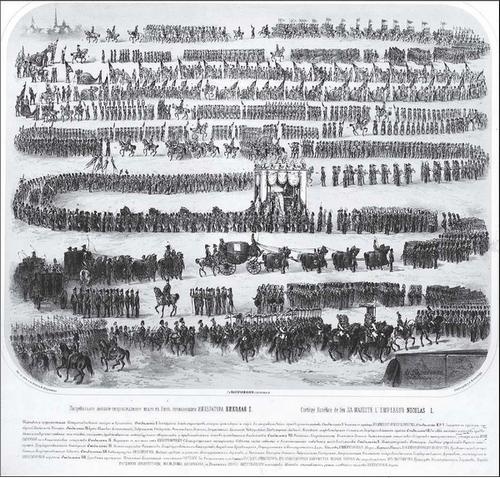

И. Шарлемань. Похороны императора Николая I. Печальная процессия. 1855 г.