Не были обойдены вниманием различные министерства и воспитанники учебных заведений, готовившиеся к почетной должности государственных чиновников. Шли делегации и их воспитанники от министерств: Юстиции, Главного управления путей сообщения, Государственного контроля, Финансов, Государственных имуществ, Почтового департамента, Народного просвещения, Внутренних дел, Иностранных дел, Конторы собственного его величества дворца и Конюшенной части, от Министерства уделов, ведавших собственностью главных владетелей земли русской – ее правителей, от Министерства Императорского двора, от Морского, от Главного штаба и Военного министерства, Медико-хирургической академии, Ракетного заведения, Академии наук, Академии художеств.

Государственный аппарат был представлен Правительствующим сенатом со всеми своими штатами, чиновниками канцелярий территорий, входящих в состав Российской империи: царства Польского, Великого княжества Финляндского. В шествии обязательно принимали участие особо доверенные высокопоставленные лица: министры и статс-секретари, в том числе Государственный статс-секретарь, члены комиссии для принятия прошений, члены Государственного совета, к которым присоединялись грузинские царевичи.

Главные приоритеты в деятельности ушедшего правителя находили отражение в формировании состава Печального шествия. Кроме этого, внимание всего мира привлекалось к личным достижениям усопшего чрез представление его орденских знаков, как иностранных, так и российских, их назначенные особы несли на особых «регальных» подушках во время процессии и устанавливали на специально приготовленных табуретах в Петропавловском соборе до момента похорон. Это были ордена, медали, знаки отличия, выставленные в Траурной зале. Построение кавалеров шло по принципу старшинства – «младшие впереди». Последним несли высший орден в Российской империи – святого апостола Андрея Первозванного, главой которого был император, после него наступала очередь государственных регалий, украшавших до этого Castrum Doloris покойного монарха.

К регалиям относилось Государственное знамя, или Панир. Панир, использовавшийся в XIX в., был сделан во времена Александра I, хранился в Оружейной палате Московского Кремля и представлял золотое поле с изображением двуглавого орла с Московским гербом на груди, окруженного всеми гербами российских областей.

[588] Инсигниями, представленными в шествии, были короны, украшавшие Castrum Doloris усопшего императора. В XIX в. порядок несения корон был следующим: грузинская – таврическая – сибирская – польская – астраханская – казанская. К государственным регалиям, задействованным в траурной процессии, относились Государственная держава и скипетр. Кроме корон, всегда употреблявшихся в Печальном шествии, особого внимания заслуживает несомая со времен Петра I и являвшаяся главным символом Российской империи и важнейшим атрибутом императора Большая Императорская корона, участвовавшая в Печальном шествии только императоров и императриц-правительниц.

Так как последним погребением монарха в Российской империи стали похороны 1894 г., то «Высочайше утвержденный церемониал перенесения тела в Бозе почившего благочестивейшего государя императора Александра III» может дать представление о том, как к концу XIX в. сформировался порядок несения государственных регалий во время Печального шествия. Отделение 132 траурной процессии «Императорские регалии: Императорское знамя – Императорский Щит – Императорский Меч – Корона Грузинская – Корона Таврическая – Корона Сибирская – Корона Польская – Корона Астраханская – Корона Казанская – Государственная Держава – Государственный Скипетр – ИМПЕРАТОРСКАЯ КОРОНА».

[589]

Все государственные регалии, за исключением знамени, несли, как и орденские знаки, на глазетовых золотых подушках, обложенных серебряным широким газом с серебряными кистями. Особы для несения «кавалерий» и регалий, назначались на свою ответственную и почетную роль действующим императором и представляли узкий круг особо приближенных, обычно это были особы 2-го класса по Табели о рангах, ассистентами назначались лица 3-го класса. Правда, иногда мотивы для выбора лиц для столь высокой роли зависели от личных привязанностей самодержца. Так, например, при похоронах Екатерины II и Петра III по непонятной причине несение Владимирской ленты, которую имели многие, было поручено Павлом I генерал-прокурору, считавшемуся вторым лицом империи, а державу, третий священнейший знак царской власти, нес обер-шенк – начальник царского погреба. Чиновник Экспедиции церемониальных дел, изучавший старые документы, не удержался от выражения своего недоумения по поводу нарушения протокола, как это было уже в случае определения количества факельщиков для Печальных шествий XVIII в. Церемониал погребения 1796 г. получил примечание в 1842 г.: «О, старина!»

[590]

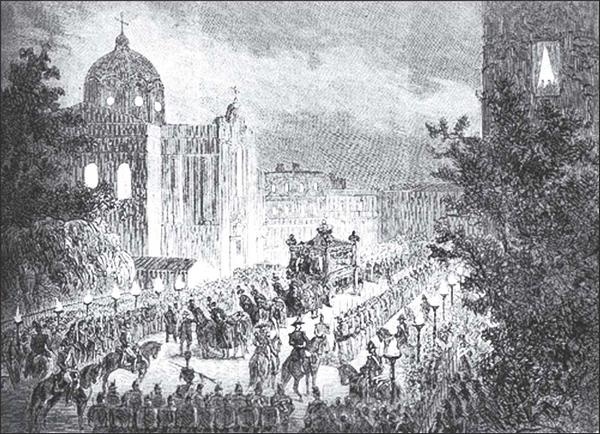

Похороны цесаревича Николая Александровича: перенос тела в русскую церковь Св. Николая и Св. Александры. 1865 г. Гравюра по рисунку Лието. Ницца. Библиотека де Сессоль

Так как регалии представляли особую ценность в плане историческом и материальном, им в XIX в. требовалась дополнительная охрана, так же как и членам императорской фамилии. Поэтому по обе стороны процессии от орденов и регалий до окончания прохода родственников усопшего императора шествие сопровождалось военными. При похоронах Николая I тянулись цепью кадеты и подпрапорщики. В 1894 г. шпалерами следовал батальон Павловского военного училища.

[591] На похоронах императрицы Марии Александровны в 1880 г. также шпалерами шли роты его величества полков лейб-гвардии Преображенского и Семеновского.

[592]

За регалиями шествовало духовенство, что соотносилось с государственной идеологией, сохранявшей православие главной государственной религией. Группу духовенства открывали низшие церковнослужители – дьячки с хоругвями, свечами и крестом, за ними следовали архиерейские певчие, приходские дьячки, епархиальные дьяконы. По восхождению значимости чина их сменяли священники и архиереи с хоругвями, иеродиаконы и иеромонахи, архимандриты и архиереи, митрополит Санкт-Петербургский с иподиаконами и посошниками, несущими хоругви, придворные певчие, псаломщики, протодиаконы, протоиереи, придворное духовенство, члены Святейшего синода, настоятели и священники особо значимых соборов Благовещенского, Петропавловского, Исаакиевского с образами и без них, каждый со свечами. Духовное отделение Печальной процессии обычно бывало многочисленным. На пышных похоронах императрицы Елизаветы Петровны, устроенных ей племянником Петром III, современники отмечали «много духовных лиц» – перед гробом шествовало 413 человек духовного звания,

[593] в совместных похоронах Петра III и Екатерины II принимало участие 360 человек духовенства.

[594]