Если немцы строили свою оборону на мощных контрударах из глубины обороны по своей же первой линии, захваченной противником, то австрийцы полагали, прежде всего, удержать первую полосу, где и нанести неприятелю поражение. Следовательно, вторая и третья линии укрепленной полосы неприятеля были слишком слабы, и потому, когда русские ворвались в первую линию, австрийцы не смогли удержаться в глубине своего расположения.

Конечно, неприятель имел в первой линии сильные узлы обороны, которые и задержали атаку ряда русских частей, пулеметные точки и замаскированные скрытые артиллерийские батареи наносили русским тяжелые потери. Но, тем не менее удачный прорыв сразу на ряде участков фронта немедленно ставил австрийцев перед фактом поражения: организация же прорыва в войсках Юго-Западного фронта была превосходной. Участник войны пишет: «Несмотря на правильность идеи, положенной в основание укрепления позиций, а именно сильных узлов сопротивления как основания позиций, – существенным промахом, как показал боевой опыт, со стороны австрийцев было перенесение всей обороны в первую линию и пренебрежение маскировкой, то есть были нарушены как раз те требования к укрепленной позиции, кои выдвинулись боями на Французском фронте под Верденом и на р. Сомме»

[59].

Причина подобного неверного подхода к тактике обороны укрепленной полосы у генерала Пфлянцер-Балтина крылась в его собственной оценке боев в конце 1915 года. В ходе русского наступления на Стрыпе русских 7-й и 9-й армий русские атаки разбились об оборону 7-й австрийской и Южной германской армий. Ген. К. фон Пфлянцер-Балтин и в конце 1915 года, и теперь, в мае 1916 года, командовал 7-й армией. Переоценив силу сопротивления австрийских войск, мощь их укреплений и недооценив качественную подготовку русских солдат и офицеров, генерал Пфлянцер-Балтин сделал вывод о непреодолимости австрийских оборонительных рубежей. Здесь следует отметить, что практически вся русская оборонительная система также зиждилась на неодолимости первой оборонительной линии. Иными словами, данная система была вообще свойственна для Восточного фронта.

Уже после войны выдающийся отечественный инженер Д. М. Карбышев также отмечал, что в условиях малой насыщенности Русского фронта средствами прорыва (тяжелая артиллерия, не говоря уже о танках, вообще отсутствовавших на Востоке) эшелонирование обороны в глубину было, в принципе, не столь уж и необходимым. Данный вывод опирался на личный военный опыт инженера – подполковник Д. М. Карбышев в кампании 1916 года руководил позиционными работами в 8-й армии Юго-Западного фронта. Другое дело, что раз австро-германцы в кампании 1916 года намеревались наступать на Западе (немцы под Верденом и австрийцы в Италии), то они должны были укрепить свою оборону на Востоке до тех пределов, в которых войска могли бы успешно сопротивляться превосходящему в численности противнику. Немцы это сделали, что подтвердили результаты неудачной Барановичской наступательной операции русского Западного фронта, австрийцы – нет.

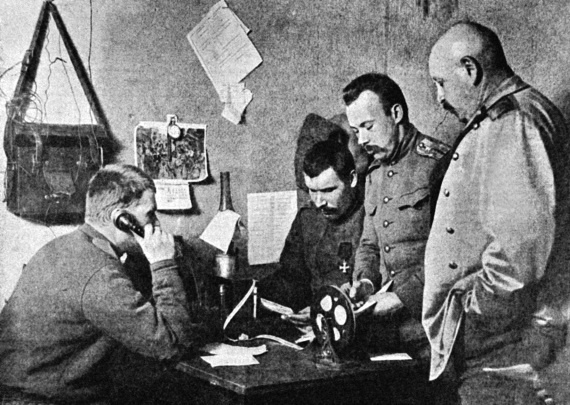

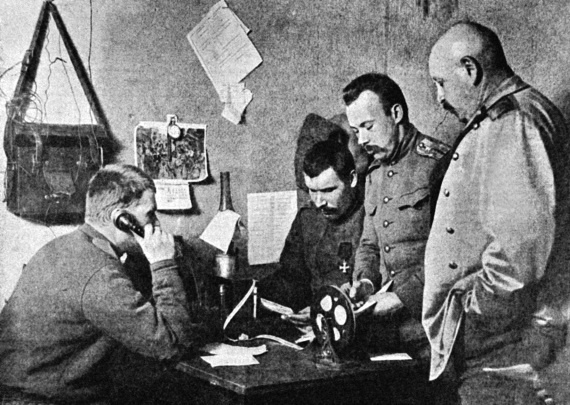

Офицеры русского штаба

Впрочем, справедливости ради нельзя не сказать, что сосредоточение австро-венгерских войск по преимуществу в первой оборонительной линии во многом зависело и от качества самих войск. Австрийское командование опасалось, что в случае взятия русскими первой линии вторая линия будет просто-напросто смята бегущими войсками. Что говорить, если даже немцы, чьи войска являлись несравненно более стойкими в оборонительном бою, нежели австрийцы, также полагали, что малочисленность войск в первой линии – есть опасный фактор, ибо артиллерийская поддержка непременно стоящих в глубине обороны батарей (дабы не угодить в руки наступающего неприятеля) для войск первой линии всегда будет минимальной. Ген. Э. фон Фалькенгайн (в описываемое время – начальник германского Полевого Генерального штаба) писал после войны: «…если суммировать опыт войны, то едва ли можно будет сказать, что подобное правило всегда оказывалось целесообразным. В нем слишком мало считались с психикой среднего солдата… Когда наставление применялось отборными войсками, притом же хорошо обученными и с надежным командованием, то обычно нужная цель достигалась. Но очень часто случалось как раз наоборот, последствием чего были не только более тяжкие потери в людях, причем проявлялся самый нежелательный из видов потерь – добровольная сдача в плен, но также и утрата позиций. Опыт показал, что в позиционной войне крайне опасно ставить солдата на такой пост, где он чувствует себя покинутым, зная, что ему нечего надеяться на поддержку… Происходит добровольная сдача в плен или преждевременное откатывание назад, не могущее остановить уже и на главной оборонительной линии». Комментировавший данное замечание генерала Фалькенгайна выдающийся русский военный ученый и участник войны А. Е. Снесарев назвал германского генерала «мудрым военным психологом»

[60].

Как известно, с осени 1915 года Восточный фронт, как и Западный, застыл в тупике позиционной борьбы. Ученый говорит: «Позиционный тупик», охвативший военное искусство обеих сторон на всех уровнях – от тактического до стратегического, порожденный возросшей огневой мощью оружия (артиллерии и автоматического стрелкового) и отсутствием адекватных средств для подавления ее, связал руки стратегическому творчеству, ограничил его поисками выхода – преодоления превосходства обороны над наступлением»

[61]. Австрийцы полагали, что их оборона именно непреодолима. Опыт операций на реке Стрыпа и на озере Нарочь, где русские так и не смогли прорвать австро-германскую оборону, убеждал в этом неприятельский генералитет.

Тем не менее все-таки к маю 1916 года положение вещей несколько изменилось: русские пополнили запасы снарядов, они целенаправленно готовились к взлому мощных оборонительных рубежей австро-германцев, наконец, русское командование тоже должно было учесть опыт неудач на Стрыпе и Нарочи. Все это не было учтено австрийцами, что и послужило одной из главных причин их тяжелейшего поражения в ходе Брусиловского прорыва. Генерал-квартирмейстер германского Главного Командования на Востоке ген. М. Гофман впоследствии писал: «Чувство уверенности в себе окрепло у австрийцев после событий на русском фронте, а в особенности же от того, что слабой армии Пфлянцер-Балтина удалось без нашей помощи удержаться против русских»

[62]. В данном случае уверенность в себе переросла в самоуверенность.

Превосходно зная об австрийской оборонительной тактике, русские стремились нанести врагу максимальные потери еще до начала атаки. Поэтому во время артиллерийской подготовки русские батареи дважды совершали ложный перенос огня в тыл первой линии врага. Обычно такое означало, что готовится атака пехоты. В итоге австрийцы выбирались из укрытий и занимали окопы и пулеметные точки, а русские орудия вновь били по первой линии. На третий раз противник не решился выйти из своих укрытий, чтобы не подставлять зря пехоту под огонь, и пошедшие в атаку русские войска массами брали затаившихся в убежищах врагов в плен, чем и объясняется столь значительное количество пленных, взятых русскими войсками на оборонительных позициях неприятеля

[63].