Кроме того, в кампании 1916 года еще раз сказались предвоенные установки. Дело в том, что фронты (группы армий) рассматривались как самостоятельные стратегические единицы, а Ставка Верховного Главнокомандования создавалась, прежде всего, для координации действий фронтов и централизации управления Действующей армии в борьбе против Германии и Австро-Венгрии. Тем не менее степень самостоятельности фронтовых командований была весьма велика, вплоть до того, что штабы фронтов самостоятельно выбирали себе день начала наступления, пусть и соотнесенный с общими стратегическими замыслами Ставки. Оперативная независимость фронтов уже играла негативную роль в 1914 году, когда армии Северо-Западного и Юго-Западного фронтов зачастую наступали в расходящихся направлениях, преследуя сепаратные цели, а командующие разрабатывали свои собственные оперативно-стратегические планы. Наиболее ярким примером здесь, наверное, является планирование зимней кампании 1914–1915 годов, когда Северо-Западный фронт наступал в Восточную Пруссию, одновременно подготавливая вторжение в Познань, а Юго-Западный фронт увяз в Карпатах.

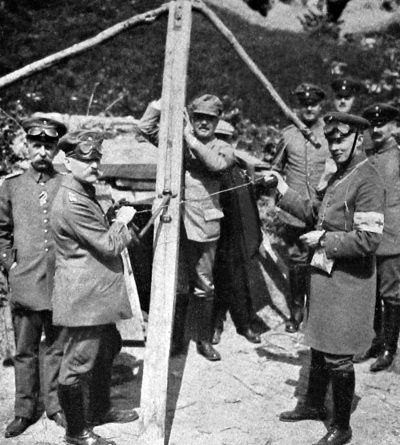

Самодельный немецкий бомбомет

Понятно, что и сам Начальник Штаба Верховного Главнокомандующего ген. М. В. Алексеев, занимавший в начале войны должность начальника штаба Юго-Западного фронта и также немало способствовавший фронтовому сепаратизму, воспринимал сложившийся порядок вещей как нечто само собою разумеющееся. Ведь главнокомандующие фронтами как начальники стратегических объединений имели право на собственное видение кампании, обладали массой прав в отношении руководства вверенными им войсками. Да и подчинялись они Верховному Главнокомандующему – императору, а не его Начальнику Штаба. Так что и в 1916 году А. А. Брусилов, А. Е. Эверт, А. Н. Куропаткин, согласовав свои намерения с М. В. Алексеевым, получали от царя карт-бланш на проведение наступательных операций согласно своим собственным усмотрениям. Именно это и вынуждало генерала Алексеева соглашаться с переносом удара, запаздыванием в сроках и т. д., благо, что император не собирался смещать слишком уж упорствующих в «сепаратизме» комфронта со своих постов.

Таким образом, само собой разумеется, что место для удара выбиралось штабами фронтов. В этом вопросе Ставка целиком передоверилась главнокомандующим фронтами. И вдруг главкозап ген. А. Е. Эверт, стремясь всячески перенести сроки предстоящего наступления, 27 мая (армии Юго-Западного фронта уже пять дней как наступают на запад!) сообщил главкоюзу ген. А. А. Брусилову, что наступление в районе Пинска невозможно ввиду болотистой местности и ослабления войск на этом направлении. Создается впечатление, что не генерал Эверт выбирал себе участок прорыва, а кто-то помимо него.

Кроме того, армии Западного фронта в течение длительного время готовили местность к предстоящему прорыву, а потому лучше знали положение дел. Странно, что Ставка и лично Начальник Штаба Верховного Главнокомандующего ген. М. В. Алексеев не потрудились запросить штабы армий и опереться на их мнение. Советский военачальник (в 1916 году – младший офицер 4-й армии Западного фронта) пишет, что в двадцатые годы «из высказываний командующего нашей 4-й армией стало ясно, что армия была отлично подготовлена к прорыву укрепленных позиций противника у Молодечно. Командующий был твердо убежден, что с теми средствами, которые ему были даны, он, безусловно, одержал бы победу, а потому «войска были вне себя от огорчения, что атака, столь долго подготавливаемая, совершенно для них неожиданно отменена». А отменил атаку командующий фронтом Эверт…»

[121].

После первоапрельского совещания в Ставке в распоряжении фронтов было более полутора месяцев, чтобы тщательно подготовить местность для предстоящего прорыва, и здесь военачальник, долженствующий производить главный удар, от которого зависела судьба всей кампании, неожиданно заявляет, что на избранном им же самим участке наступать невозможно! Б. В. Геруа, служивший в Гвардии и, следовательно, долженствовавший в составе своей части участвовать в развитии прорыва армий Западного фронта, сообщает о самом характере подготовки наступления: «После сложных переговоров с фронтами и торговли о времени атаки впереди Молодечно на виленском направлении была назначена дата около 1 июня. Подготовка удара теоретически была обдумана исчерпывающе, и старшие штабы (фронта и ударной – 4-й армии) гордились разработкой этого плана. Тем не менее атаку сначала отложили, а потом и переместили на другое направление – Барановичи – гораздо более трудное по условиям местности»

[122].

Как бы в подтверждение своего мнения, главкозап произвел частную демонстрацию, которая только должна была усугубить мнение о невозможности производства прорыва. 31-го числа левофланговая 3-я армия ген. Л. В. Леша произвела частный удар Гренадерским корпусом ген. Д. П. Парского на Столовичи. Потеряв до восьми тысяч человек и не получив ни подкреплений, ни поддержки соседей, корпус отошел на исходные позиции, взяв перед этим первую линию неприятельских окопов.

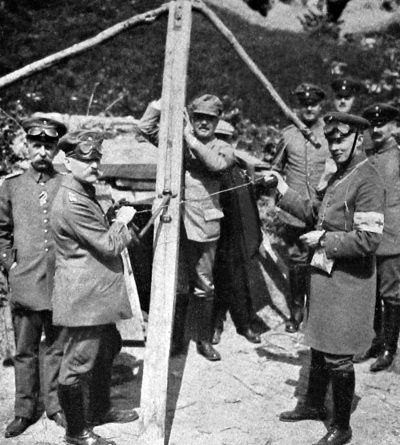

Командующий германской армейской группой под Барановичами ген. Р. фон Войрш

Этот удар, произведенный исключительно для «отписки», ничего не решал, да и решить не мог. Главкозап просто-напросто пытался уклониться от наступления. С одной стороны, колебания ген. А. Е. Эверта (разбитого на озере Нарочь) понятны, но, с другой, все-таки согласившись на первоапрельском совещании на наступление, причем на главный удар, главкозап не имел права теперь столь недостойным образом уклоняться от взятых на себя перед лицом императора – Верховного Главнокомандующего обязательств. К тому же ведь Юго-Западный фронт сумел совершить прорыв – да еще на четырех направлениях. Конечно, против него находились австрийцы, а не немцы, но ведь главнокомандование Западного фронта должно было заранее учитывать этот фактор и соответственно ему и готовить свой прорыв.

Между тем сосредоточение огромных войсковых масс на Западном фронте не должно было пропасть втуне. К моменту летней кампании в состав Западного фронта входили 2-я армия ген. В. В. Смирнова, 3-я армия ген. Л. В. Леша, 4-я армия ген. А. Ф. Рагозы, 10-я армия ген. Е. А. Радкевича. В резерве Ставки, также переданном Западному фронту, стояла Особая армия (образована пока еще только формально, правильное наименование – Гвардейский отряд) ген. В. М. Безобразова, включавшая в себя два пехотных гвардейских корпуса и гвардейский кавалерийский корпус ген. Г. Хана Нахичеванского. Общая численность войск Западного фронта достигала восьмисот тысяч штыков и сабель, вдвое превосходя противостоявшую русским германскую группировку.

Столь значительные силы, сконцентрированные севернее Полесья в полосе предполагаемого наступления армий Западного фронта, были необходимы ввиду чрезвычайно сильного укрепления германцами своих тыловых позиций. Дело в том, что, как замечалось разведывательным управлением штаба Западного фронта в 1917 году (для 1916 года это также было верно), система германского сплошного фронта, в случае ее прорыва, должна была рухнуть вся разом. Причина этого – в чрезвычайной взаимозависимости расположения войск, инфраструктуры и тылового обеспечения германских групп армий на Востоке. Русская разведка отмечала, что «подъездные пути паровой и конной тяги в полосе ближнего тыла получили у немцев чрезвычайное развитие. Эти подъездные пути играют громадную роль в деле снабжения германских армий, заменяя собою обозы и транспорты, число которых, особенно пользующихся конной тягой, сокращено до минимума из-за недостатка в лошадях. В последнее время замечалось большое сокращение и автомобильных транспортов, около половины которых отобраны у действующих на русском фронте частей и переданы во вновь сформированные германские дивизии. Такая организация снабжения, несомненно, привязывает немцев к занимаемым ныне позициям, ставя их в очень тяжелое положение в случае отступления»

[123].