С другой стороны, существовал и объективный фактор – генеральной идеей военно-теоретической мысли русского Генерального штаба издавна была мысль о приоритете разгрома главного врага перед его союзниками. Эта мысль являлась правильной во времена господства наполеоновской «стратегии сокрушения», а также в эпоху, когда превосходство (или как минимум равенство) русской армии над противником было неоспоримым. Теперь же мир вступил в период войны на истощение: «стратегия сокрушения» рухнула уже в кампании 1914 года, причем как на Западном, так и на Восточном фронтах. Тогда же выявился и тот безотрадный факт, что русская армия начала XX столетия достаточно сильно уступает военной машине своего главного противника – Германской империи.

Однако во Франции и в 1916 году продолжали мыслить наполеоновскими категориями. Под влиянием союзников, еще до войны отставших от русских в плане военной теории, русская Ставка не обратила должного внимания на опыт кампаний 1914 и 1915 годов. Лишь после неудач в 1916 году во Франции отправят в отставку главнокомандующего ген. Ж. Жоффра, присвоив ему чин маршала Франции в качестве «утешительного приза», а в Российской империи при планировании кампании 1917 года наметят главный удар против Австро-Венгрии с возможным переносом боевых действий на Балканы. В 1916-м же году русская Действующая армия еще не обладала достаточной технической оснащенностью для прорыва укрепленного фронта противника, обороняемого войсками, превосходящими русских и в вооружении, и в плане управления.

Таким образом, первостепенной ошибкой штаба Ставки и лично Верховного Главнокомандующего и его Начальника Штаба явился выбор направления главного удара. Историком отмечается, что «Ставка, запланировав одновременное наступление трех фронтов, во-первых, ошиблась в выборе направления главного удара в кампании, а во-вторых, оказалась неспособной провести свой план на практике. Когда же обнаружился крупнейший успех Юго-Западного фронта, Ставка не сумела быстро перестроиться, не смогла использовать успех армий Брусилова и обеспечить взаимодействие и взаимопомощь между фронтами»

[173].

Итогом действий армий Северного и Западного фронтов в 1916 году стали неудачные бои, а также полная пассивность по сравнению с тем, что происходило южнее Полесья. Выбор высших начальников также лежит на совести императора Николая II и ген. М. В. Алексеева, не сумевшего настоять на отчислении со своих должностей генералов А. Н. Куропаткина и А. Е. Эверта. Впрочем, заметим еще раз, что кардинально достойной смены им не было (если брать соответствующих по старшинству и заслугам генералов, так как иерархия чинов и званий играла в Российской империи того времени немалую роль). Быть может, разве только командарм-9 генерал Лечицкий?

Барановичская операция и неумелые потуги армий Северного фронта стали самой что ни на есть худшей помощью войскам Юго-Западного фронта ген. А. А. Брусилова. Отбив русских севернее Полесья, немцы получили возможность перебросить часть своих немногочисленных резервов под Ковель. Пусть большая доля группировки ген. А. фон Линзингена и прибыла из Франции, где союзники «буксовали» на Сомме, напрасно укладывая в землю все новые и новые десятки тысяч людей, однако на Востоке был важен каждый солдат.

Но ведь и армии Северного и Западного фронтов так и не смогли помочь генералу Брусилову, войска которого изнемогали в неравной борьбе, ставшей после отказа от маневренных действий войной на истощение, где главная роль принадлежит техническому оснащению противоборствующих сторон. Передача главного удара на Юго-Западный фронт уже не могла дать того эффекта, что в мае. Тем более – при упорстве на ковельском стратегическом направлении: «Кроме больших потерь, результатом Эвертова наступления было то, что Ставка сочла возможным отказаться от выполнения французского диктата и основательно усилить Брусилова за счет Эверта и Куропаткина»

[174].

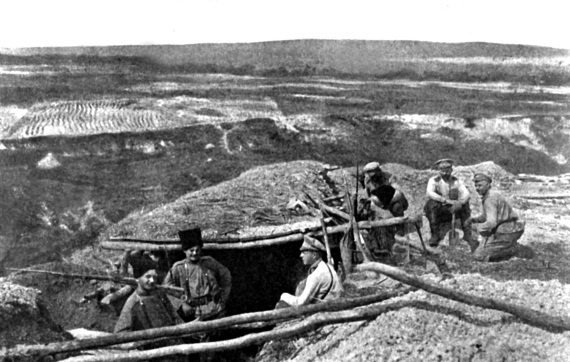

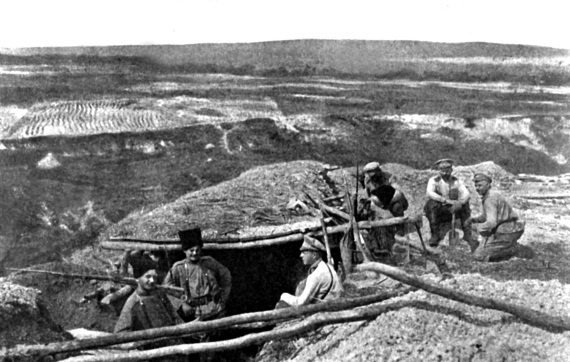

Русские стрелки на позициях

Наступление на Барановичи стало очередным провалом русской стратегической мысли, ибо удар по австрийцам напрашивался сам собой и действительно фигурировал в размышлениях Начальника Штаба Верховного Главнокомандующего ген. М. В. Алексеева. Но одновременно это стало и провалом русской дипломатии и внешней политики: отказ от переноса главного удара против австрийцев, принятый под давлением англо-французов, самым решительным образом подготовил грядущую катастрофу русской монархии в феврале 1917 года.

Расклад политических сил внутри Российской империи, настроения широких масс населения, социальный фактор села и города, состояние железнодорожного транспорта и зависящее от этого продовольственное и топливное снабжение в своей совокупности требовали победы уже в 1916 году. Здесь имеется в виду не только безусловная победа, как окончание войны на выгодных для России условиях, но и та решающе-частная победа Действующей армии, которая в глазах всего российского социума отчетливо прорисовывалась бы как прелюдия к несомненной победе в 1917 году. Такой победы Ставка дать не смогла.

Так что вина самой Ставки в чисто военном отношении ничуть не меньшая, нежели внешнеполитический провал правительства. Неподготовленное наступление во главе с не верившими в успех командирами и не могло дать тех решительных результатов, что должны были бы быть присущи итогам главного удара на Восточном фронте в кампании 1916 года. Мало того, что к Февральской революции на своих местах остались все те же люди, что бездарно провалили наступление в районе озера Нарочь за три месяца до Барановичей, но Ставка даже и не сумела скоординировать действия фронтов, предпочитая плестись в хвосте решений, принимаемых фронтовыми командованиями. Как абсолютно точно заметил по этому поводу А. А. Керсновский, «решение Ставки нанести главный удар Западным фронтом в самое крепкое место неприятельского расположения – и это несмотря на неудачу Нарочского наступления – было едва ли не самым большим стратегическим абсурдом Мировой войны. И то, что это решение было навязано союзниками, лишь отягчает вину русской Ставки перед Россией и русской армией»

[175].

Зимняя оперативная пауза позволила войскам отдохнуть, пополниться, получить технику и боеприпасы. Теперь следовало вновь переводить войну в маневренную плоскость и гнать врага на запад точно так же, как в 1915 году русские откатывались на восток. Сделать этого русское командование всех степеней не смогло. Но и более того – после провала Барановичского удара армии Западного фронта более не предпринимали масштабных операций. Это значит, что, за исключением двадцати дней Барановичской наступательной операции и нескольких небольших боев в каждой армии Северного и Западного фронтов, громадная масса войск, сосредоточенная севернее Полесья, простаивала в течение года.