Битва на Сомме – наступательная операция англо-французов на Западном фронте по преодолению глубокоэшелонированной обороны германцев – проходила в то же самое время, что и наступление армий русского Юго-Западного фронта на Восточном фронте в ковельском направлении. За четыре с половиной месяца наступления, несмотря на высокую обеспеченность техническими средствами ведения боя (вплоть до танков на втором этапе операции) и доблесть английских солдат и офицеров, англо-французы потеряли восемьсот тысяч человек. Потери немцев – триста пятьдесят тысяч, в том числе – сто тысяч пленными. Приблизительно то же самое соотношение потерь, что и в войсках ген. А. А. Брусилова.

Конечно, можно сказать, что русские все-таки ударили по австрийцам, а не по немцам, качественный потенциал войск которых был выше, нежели у австро-венгров. Но ведь Луцкий прорыв и застопорился только тогда, когда на всех важнейших направлениях наступления русских войск появились германские части. В то же время только за лето 1916 года, невзирая на ожесточенные бои под Верденом и особенно на Сомме, немцы перебросили на Восточный фронт не менее десяти дивизий из Франции. А каковы результаты? Если русский Юго-Западный фронт продвинулся вперед на 30 – 100 километров по фронту шириной в 450 километров, то англичане прошли в глубь удерживаемой немцами территории лишь на десять километров по тридцатикилометровому фронту в ширину.

Можно сказать, что австрийские укрепленные позиции были хуже немецких во Франции. И это также верно. Но ведь и англо-французы имели гораздо более мощное техническое обеспечение своей операции. В количестве тяжелых орудий на Сомме и на Юго-Западном фронте разница была десятикратной: 168 против 1700. Опять-таки, англичане не испытывали нужды в боеприпасах, подобно русским.

И, что, наверное, самое главное, никто не подвергает сомнению доблесть британских солдат и офицеров. Здесь достаточно вспомнить, что Англия дала своим вооруженным силам более двух миллионов добровольцев, что в 1916 году на фронте находились почти исключительно добровольцы, и, наконец, что двенадцать с половиной дивизий, что дали Западному фронту британские доминионы, также состояли из добровольцев.

Суть проблемы вовсе не в неумении генералитета стран Антанты или непобедимости немцев, а в том самом «позиционном тупике», что образовался на всех фронтах Первой мировой войны потому, что оборона в боевом отношении оказалась несравненно сильнее наступления. Именно этот факт вынуждал наступающую сторону платить за успех громадной кровью даже при надлежащем артиллерийском обеспечении операции. Как абсолютно справедливо говорит английский исследователь, «в 1916 году немецкая оборона на Западном фронте не могла быть преодолена никакими средствами, имевшимися в распоряжении генералов союзных армий. До тех пор пока не будут найдены какие-то средства обеспечения пехоты более тесным огневым сопровождением, масштабы потерь будут огромными. Другим решением этой проблемы было бы прекратить войну совсем»

[261].

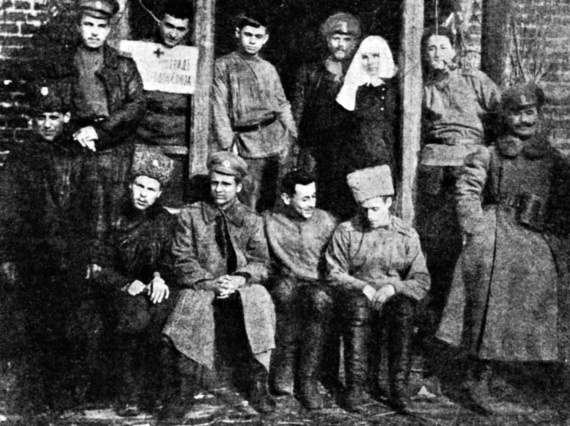

Сибирский летучий санитарный отряд

Остается только добавить, что так же непреодолимо немецкая оборона была выстроена и на Восточном фронте. Именно поэтому остановился Брусиловский прорыв и захлебнулся удар армий Западного фронта ген. А. Е. Эверта под Барановичами. Единственной альтернативой, на наш взгляд, могло стать только «раскачивание» неприятельской обороны перманентными переносами направления главного удара, как только предыдущее такое направление оказывалось бы под защитой сильной германской группировки. Это и львовское направление по директиве Ставки от 27 мая. Это и перегруппировка сил в 9-ю армию ген. П. А. Лечицкого, против которой не хватало немецких частей. Это и своевременное использование вступления в войну Румынии на стороне Антанты 14 августа.

Вдобавок, возможно, следовало в максимальной степени использовать кавалерию не в качестве ударной группы, а в качестве средства развития прорыва обороны противника в глубину. Отсутствие развития Луцкого прорыва наряду со стремлением штаба Юго-Западного фронта и лично главкоюза ген. А. А. Брусилова наступать именно на ковельском направлении привело к незавершенности операции и чрезмерным потерям. В любом случае на то, чтобы «заткнуть все дыры», у немцев не хватило бы войск. Ведь ожесточенные бои шли и на Сомме, и под Верденом, и в Италии, и под Барановичами, а в войну собиралась вступить и Румыния. Однако ни на одном из фронтов это преимущество не было использовано, хотя именно русский Юго-Западный фронт своим блестящим тактическим прорывом получил наибольшие возможности для того, чтобы переломить хребет вооруженным силам Центральных держав.

Так или иначе, русские людские потери кампании 1916 года имели массу важных последствий для дальнейшего развития событий. Во-первых, обескровившие армии Юго-Западного фронта громадные потери не внесли существенного изменения в общее стратегическое положение Восточного фронта, в связи с чем В. Н. Доманевский, генерал-эмигрант, считал, что «наступления в 1916 году обратились в прелюдию марта и ноября 1917 года». Ему вторит и ген. А. С. Лукомский, начальник 32-й пехотной дивизии, дравшейся в составе Юго-Западного фронта: «Неудача операции лета 1916 года имела своим последствием не только то, что этим затягивалась вся кампания, но кровопролитные бои этого периода дурно отразились и на моральном состоянии войск». В свою очередь, будущий военный министр Временного правительства ген. А. И. Верховский вообще считал, что «мы могли кончить войну в этот год, однако понесли «огромные, ни с чем не сообразные потери»

[262].

Во-вторых, гибель подготовленных за зиму солдат и офицеров, призванных в Вооруженные Силы после провальной кампании 1915 года, означала, что продвижение вперед, на запад, будет вновь, как и в 1914 году, подпитываться наспех подготовленными резервами. Вряд ли такая позиция была выходом из ситуации, однако в России почему-то не делали разницы между перволинейными и второочередными дивизиями, между кадровыми и ополченскими полками. Почти не делали, полагая, что раз поставленная задача должна быть выполнена любой ценой, вне зависимости от цены победы на данном участке фронта.

Бесспорно, удавшийся прорыв на Ковель должен был бы образовать громадную «прореху» в австро-германской обороне. Должны были бы перейти в наступление и армии Западного фронта ген. А. Е. Эверта. А в случае удачного продвижения вперед на очереди стояли и войска Северного фронта ген. А. Н. Куропаткина (в августе – Н. В. Рузского). Но ведь всего этого можно было бы добиться ударом на ином участке Юго-Западного фронта. На том, что был наименее укреплен, менее насыщен германскими дивизиями, имел бы больший диапазон альтернатив в отношении развития прорыва.