В христианстве олень — символ религиозного воодушевления: новообращенные жаждут истинного знания, «как олень жаждет источника». Олень, топчущий змею, — Христос, побеждающий силы зла.

В алхимии олень и единорог суть двойственная природа Меркурия (философской ртути).

Олени возят сани Рождественского Деда и Деда Мороза.

Осел. Символ глупости, упрямства, низости — и в то же время священное животное египетского бога солнца, а у древних евреев — эмблема жреческого сословия, царской власти, символ мудрости (ср. известную легенду о Валаамовой ослице), мира и спасения; мессия, согласно библейскому пророчеству, явится верхом на осле: «Ликуй от радости, дщерь Сиона, торжествуй, дщерь Иерусалима: се Царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъяремной» (Зах. 9:9). В римской традиции осел — непременный участник праздника сатурналий, во время которых совершалось ритуальное жертвоприношение этого животного. В буддизме осел — символ аскезы, в мусульманской традиции — небесное животное, в Китае — божественный скакун.

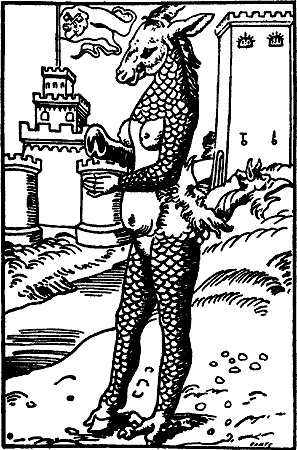

«Папа-осел». Лукас Кранах, Нюрнберг (1496).

Как символ глупости осел фигурирует в греческих мифах: царь Мидас, вздумавший состязаться с Аполлоном, получает в наказание ослиные уши. В средневековой религиозной полемике в образе осла часто изображали Папу Римского, подчеркивая низменность его интересов. В баснях, от Эзопа до И.А. Крылова, осел также выступает символом глупости и тупого упрямства.

В США осел — эмблема Демократической партии; по словам М. Ван Бюрена, осел «символизирует существо, посредством которого Бог предостерегает людей от алчности и от действий, направленных против народа». Семантика этой эмблемы в значительной мере связана с библейской символикой осла как воплощения трудолюбия, простоты и житейской мудрости.

Свинья (вепрь, кабан). Символ плодородия, процветания, но и прожорливости, алчности, злобы и разнузданной страсти, «нечистое» животное. Атрибут Великой Богини, символ луны и изобилия; ср. в кельтской традиции свиней морского бога Мананнана — их каждый день убивают и едят, но они всякий раз возрождаются. Скандинавские мифы говорят о вепре Сехримнире, неубывающим мясом которого питаются в Валгалле воины-эйнхерии:

Андхримнир варит

Сехримнира-вепря

в Эльдхримнире мясо —

дичину отличную;

немногие ведают

яства эйнхериев.

«Речи Гримнира». Перевод В. Тихомирова.

В христианстве свинья — олицетворение дьявола (ср. библейскую легенду о бесах, изгнанных из человеческого тела и перемещенных в свиней (Мф. 8:28–33), символ прожорливости и похоти. В буддизме свинья в центре колеса сансары символизирует невежество и жадность. В тибетском буддизме Алмазная Свинья — Ваджраварахи, Великая Мать и Царица Небес.

В античной традиции свинья — священное животное богинь плодородия Цереры и Деметры; известно, что свиней приносили в жертву Марсу, как покровителю земледелия.

Золотая фигура кабана из Хоминой Могилы. Скифская культура.

В противоположность свинье кабан (вепрь) символизирует прежде всего мужское начало, бесстрашие, воинскую доблесть. Можно вспомнить воинские шлемы со знаком вепря; эти шлемы обнаружены археологами на территории многих стран Европы.

В кельтской традиции кабан — символ жизненной силы, упорства, отшельничества (друиды называли себя «вепрями»). В античной традиции кабан — священное животное Ареса (Марса); согласно мифам, именно кабан растерзал Аттиса, отсюда значение кабана как «зимнего» животного (смерть Аттиса, бога растительности, знаменует осеннее увядание природы). Миф о Калидонской охоте в этом смысле есть символическое описание победы весеннего солнца над зимой. Скандинавы знали кабана с золотой щетиной, который символизировал плодородие и силу солнца.

Кабан — третья аватара Вишну (Вараха): в облике вепря Вишну победил демона Хираньякшу и поднял из мирового океана землю, утопленную демоном.

Слон. Символ умеренности, сострадания, вечности. В Индии белый слон — эмблема слоноголового Ганеши, бога мудрости и счастья; изображение Ганеши, держащего в руке хобот, символизирует укрощение страстей. Кроме того, слон — священное ездовое животное громовника Индры, он также считается символом царской власти и величия. В Бирме и Таиланде слон — символ плодородия.

В буддизме слон — символ духовного знания: рождение Будды предрек сон его будущей матери, в котором белый слоненок вошел в ее лоно.

Античная легенда гласила, что слон способен длительное время воздерживаться от соития, отсюда — значение слона как эмблемы целомудрия и преданности в любви.

Собака (пес). Эмблема верности, бдительности, знатности (собаки и соколы — атрибуты аристократии), в то же время — «нечистое» животное (у евреев, мусульман, индусов). Античные авторы полагали, что собака символизирует «бдительное, философское начало в жизни» (Плутарх) и что «собака, подымающая свою грубую шею, с мордой поочередно то черной, то золотой, означает посланника, снующего туда-сюда между высшими и подземными силами» (Апулей), то есть собака является психопомпом — проводником душ умерших. По Гомеру, собака бесстыдна, однако она — священное животное бога врачевания Асклепия. Собаки также сопровождают богиню ночи и колдовства Гекату, которой, чтобы ее умилостивить, совершали собачьи жертвоприношения на перекрестках. Собака — не только психопомп, но и страж загробного мира: вспомним трехглавого Цербера, стерегущего вход в Аид.

В Египте собака — животное Сета, которое запрещалось убивать под страхом смертной казни. Аналогичный запрет существовал у персов. В Скандинавии хтонический пес Гарм — «синоним» чудовищного волка Фенрира. Зачатый великаншей Ангрбодой от бога Локки, он привязан к скале в подземной пещере. Когда начнется Рагнарек (битва перед концом света), Гарм вырвется на свободу:

Вот Гарм залаял

Там, в Гнипахеллире —

Вервь оборвется,

Зверь выйдет голодный.

«Прорицание вельвы». Перевод В. Тихомирова.

В этой битве Гарм загрызет бога Тюра и погибнет сам.