О времени как музыке космоса в «Махабхарате» говорится так:

Через себя и в себе дает существам вызревание время;

Но то, в чем вызревает время, здесь никто не знает.

Ни сверху, ни поперек, ни снизу, ни так, ни этак,

Ни с середины То захватить никому не удается.

Все миры внутри Того пребывают, вне Его нет ничего (иного).

Когда оно непрестанно приходит, оно бесструнной музыке подобно…

В античной традиции считалось, что музыкой создан мир, который представлялся как гармония и природа звуков. Музыка — сила (энергия), объединяющая и упорядочивающая вселенную, она вплетается в первоначальный хаос и творит из него космос. Согласно доктрине пифагореизма, человек, овладевший секретами музыкальной гармонии, может управлять живой и неживой природой. О самом Пифагоре, который сформулировал теорию «музыки сфер», Ямвлих писал: «Самого же себя сей муж организовал и подготовил к восприятию не той музыки, что возникает от игры на струнах или инструментах, но, используя какую-то невыразимую и трудно постижимую божественную способность, он напрягал свой слух и вперял ум в высшие созвучия миропорядка, вслушиваясь… и воспринимая всеобщую гармонию сфер и движущихся по ним светил и их согласное пение… раздающееся потому, что движение и обращение светил, слагающееся из их шумов, скоростей, величин, положений в констелляции, с одной стороны, неодинаковых и разнообразно различающихся между собой, с другой — упорядоченных в отношении друг друга некоей музыкальной пропорцией, осуществляется мелодичнейшим образом и вместе с тем с замечательно прекрасным разнообразием». В пифагорейской теории интервал между Землей и сферой неподвижных звезд рассматривался как музыкальный диапазон, наиболее совершенный гармонический интервал. Тоны этого интервала соотносились с расстояниями между сферами: от Земли до Луны — один тон, от Луны до Меркурия — полтона, от Меркурия до Венеры — полтона, от Венеры до Солнца — полтора тона, от Солнца до Марса — тон, от Марса до Юпитера — полтона, от Юпитера до Сатурна — полтона, от Сатурна до сферы неподвижных звезд — полтона. Сумма этих тонов равнялась шести тонам октавы.

Вселенная в представлении Пифагора есть гигантский монохорд с одной струной, прикрепленный верхним концом к абсолютному духу, а нижним — к абсолютной материи (то есть струна натянута между небом и землей). Каждая планета, каждая сфера издают собственный звук; звучание семи планет, сферы неподвижных звезд и «того, что над ними» (так называемый Антихтон) образует Мнемосину, которая в «обыденной» греческой мифологии являлась матерью девяти Муз (последних пифагорейцы соотносили с девятью сферами вселенной).

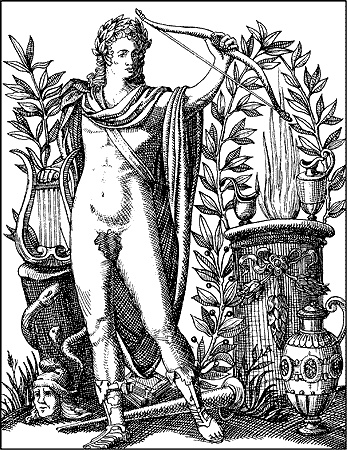

Из книги «История прорицаний». АПОЛЛОН ПИФИЙСКИЙ. Греческий бог Аполлон, сын Зевса и Латоны, считался покровителем музыки и потому часто изображался с лирой. Он услаждает богов своим искусством, стоит во главе хора муз (Apoollonios Mousagethos) и наделяет любимых людей даром пения и поэзии. Как божество поэзии и музыки Аполлон обитает на горе Парнас в обществе девяти муз — богинь поэтического вдохновения и творческих искусств. Он часто изображается с лавровым венком на голове, играющим на лире или, особенно в живописи XV–XVI веков, на лире да браччо или другой разновидности виолы. Бегущий ручей — это Кастальский ключ, он, как и другой ключ, Пиэрийский, был источником вдохновения и знания, из которого советовалось глубже черпать. В аллегориях поэзии и музыки Аполлон предстает вместе с Орфеем и Гомером.

Первые небеса произносят священный звук А (альфа), вторые — священный звук Е (эпсилон), третьи — священный звук Н (эта), четвертые — священный звук I (иота), пятые — священный звук О (омикрон), шестые — священный звук Y (ипсилон), седьмые — священный звук Ω (омега).

В Китае звуки были распределены (вплоть до полутонов) между началами Инь и Ян, вследствие чего мелодия толковалась как символ единства противоположностей, то есть основы всего сущего.

Французский символист Фабр д’Оливе предложил и обосновал схему соответствия тонов октавы семи планетам: до — Юпитер, ре — Марс, ми — Солнце, фа — Меркурий, соль — Венера, ля — Луна, си — Сатурн.

С музыкой как космическим действом в античной традиции неразрывно связаны музы и их предводитель Аполлон, солнечный бог «мусического искусства». Музы — дочери Зевса и богини памяти Мнемосины. Эрато — муза лирической поэзии, Каллиопа — эпической, Клио — муза истории, Мельпомена — трагедии, Полигимния — религиозной поэзии, Терпсихора — танца, Талия — комедии, Урания — астрономии, Эвтерпа — эротической поэзии. Среди потомства муз — сирены, а также певцы Орфей и Лин. Атрибутами большинства муз в аллегорической живописи выступают музыкальные инструменты, чаще всего арфа и лира (атрибут Аполлона).

Музыкальные инструменты суть медиаторы, проецирующие космическую музыку в земное пространство. Символическое значение музыкальных инструментов первым проанализировал К. Зах в работе «Дух и становление музыкальных инструментов» (1929). Форма инструмента должна соответствовать тембру, впрочем, возможны «несовпадения», связанной с антагонизмом материи и духа (формы и звука). Например, флейта является фаллической и мужественной по форме, но женственна и пронзительна по высоте звука и светлому, серебряному (лунному) тону; барабан женствен благодаря округлой форме и мужествен по низкому тону.

Ряд музыкальных инструментов также обладает собственной символикой.

Зевс, сатиры и нимфы, играющие на свирелях. Роспись на древнегреческой вазе.

Аполлон, Афина и семь муз.

Арфа. Мост, лестница между небом и землей, олицетворение упорядоченного мироздания (кельтский бог Дагда, играя на арфе, вызывает смену времен года), инструмент ангелов; на арфе играет библейский Давид, славя Господа.

На картине И. Босха «Сад наслаждений» изображен человек, распятый на арфе; это изображение толковалось как олицетворение душевных страданий существа, прикованного плотью к земному миру.

Виола. В средневековой аллегорической живописи виола — атрибут муз, прежде всего Терпсихоры, музы танца и пения. Также трактовалась как эмблема музыки.

Гусли. Символ космической гармонии, олицетворение человеческой души («Сама бо душа наша подобна есть сладкогласым гуслем, ум же доброму хитрецу красных пении, а язык бряцалу, а доброгласныя устие струнам») и души мировой (игра на гуслях вызывает колебания мироздания; ср., например, былину о Садко, который игрой на гуслях «всколебал» воды Ильмень-озера). В русском фольклоре часто встречается мотив игры на гуслях как способа изменить мир: «Стал Бездольный подходить к своему государству и вздумал сыграть шутку: открыл гусли, дернул за одну струну — сине море стало, дернул за другую — корабли под стольный город подступили, дернул за третью — со всех кораблей из пушек пальба началась». Сказка знает гусли-самогуды, от которых ноги сами просятся в пляс. Соотнесенность гуслей с макрокосмом прослеживается, в частности, на новгородских гуслях XII века, на лицевой стороне которых изображены морда дракона, лев и птица. «В своей совокупности три животных явно символизируют три сферы мироздания: птица — небо, лев — землю, дракон — подводный мир» (М.А. Серяков).