Темп стрельбы — 750 выстр./мин.

Дульная энергия — 409 Дж.

Питание — металлическая звеньевая лента на 250 патронов.

Малокалиберный пулемет Блюма

Широкое использование для подготовки пулеметчиков Красной Армии в 1930-е годы 5,6-мм пулемета Блюма требует описать и его. Система пулемета была разработана Михаилом Николаевичем Блюмом — тогда еще начинающим конструктором-оружейником — в 1929 г. При этом требовалось решить ряд проблем в работе систем автоматики и питания при патроне кольцевого воспламенения, выдержав оружие в небольших размерах.

Сравнительно незначительное давление, создаваемое в канале ствола 5,6-мм патроном кольцевого воспламенения («бокового огня», как тогда говорили), заставило выбрать автоматику на основе отдачи свободного затвора.

Ударно-спусковой механизм действовал от возвратно-боевой пружины. После спуска затвор двигался вперед, досылал патрон в патронник и наносил удар по ударному составу в закраине патрона двумя бойками в своей передней части. Так что выстрел производился с выката затвора. Первоначально планировалось для учебных стрельб монтировать малокалиберный пулемет внутри пулемета «Максим», пришлось максимально уменьшить размеры ствольной коробки и длину хода затвора. Это породило излишне высокий темп стрельбы — до 3000 выстр./мин. — так что пришлось вводить замедлитель темпа стрельбы, уменьшавший его до 450–800 выстр./мин. При этом в системе питания использовался магазин с рейкой на 25 патронов.

Будущие моряки осваивают стрельбу из пулемета «Максим» с помощью малокалиберного пулемета Блюма (укреплен сбоку станкового пулемета)

Однако уже после заводских испытаний от «пулемета-вкладыша» отказались в пользу малогабаритного пулемета, монтировавшегося снаружи «Максима». Соответственно увеличился размер ствольной (затворной) коробки, это позволило обеспечить темп стрельбы в 600 выстр./мин. (аналогичный темпу стрельбы станкового «Максима») без специального замедлителя, который был исключен из конструкции.

Оригинально была решена система питания. Патрон кольцевого воспламенения имеет тонкостенную гильзу, к тому же ослабленную изгибом закраины, безоболочечную свинцовую пулю, соответственно плохо выдерживает нажим или рывки. Выступающая закраина создает опасность цепляния одного патрона за другой в магазине (небольшой запас энергии движущихся деталей не допускает ленточное питание с приводом от подвижной системы). Барабанный магазин пулемета Блюма включал патронный диск, установленный в круглой коробке и приводившийся во вращение пружиной. По окружности диска имелось 40 изолированных гнезд, в которые вставлялись патроны (для безопасности обращения заполнялось только 39 гнезд). При движении затвора вперед он подхватывал патрон из гнезда, находящегося напротив казенника ствола, досылал его в патронник и производил выстрел. При движении затвора назад под действием отдачи стреляная гильза вытягивалась из ствола и снова занимала место в гнезде. После отхода затвора на достаточное расстояние патронный диск поворачивался, ставя напротив ствола гнездо с очередным патроном. «Прямая» подача патрона уменьшала нагрузку на него и повышала надежность работы системы. При креплении пулемета сверху пулемета «Максим» барабанный магазин располагался справа.

Для обучения пулеметчиков ручного пулемета ДП, танкового ДТ или авиационного ДА использовался тот же пулемет Блюма, которому креплением определенных деталей придавалось внешнее сходство с соответствующим образцом. Так, для обучения ручных пулеметчиков пулемет получал деревянный приклад, прицел, перфорированный кожух ствола, сошку. Барабанный магазин при этом располагался снизу оружия.

Малокалиберный пулемет Блюма сыграл свою роль в совершенствовании стрелковой подготовки личного состава в 1930-е годы. После Великой Отечественной войны к пулеметам такого типа уже не возвращались. В 1950-е годы, когда большое количество старого военного оружия передавалось в охотничье хозяйство, была сделана попытка превратить в охотничье оружие и сохранившиеся малокалиберные пулеметы. Пулемет снабдили деревянной ложей и диоптрическим (кольцевым) прицелом. С помощью такого пулемета провели испытательный отстрел волков с самолета (была такая кампания по борьбе с волками), но этим опытом дело и ограничилось.

Станковый пулемет ДС-39

22 сентября 1939 г. на вооружение приняли «7,62-мм станковый пулемет обр. 1939 г. системы Дегтярева (ДС-39)».

Автоматика пулемета с газовым двигателем действовала за счет отвода пороховых газов через отверстие в стенке ствола в газовую камеру, расположенную снизу в средней части ствола. Ход газового поршня — длинный, газовая камера — открытая, с патрубком. Жестко связанный с затворной рамой шток поршня помещался в направляющей трубке под стволом. Сам газовый поршень навинчивался на передний конец штока и фиксировал возвратно-боевую пружину. Количество отводимых пороховых газов регулировалось с помощью регулятора газовой камеры. Выстрел производился с открытого затвора. Запирание канала ствола производилось с помощью двух симметричных боевых упоров затвора — ударник, продвигаясь вперед, разводил упоры в стороны, и те вставали на опорные поверхности ствольной коробки. При движении затворной рамы назад фигурные скосы рамы сводили боевые упоры, производя отпирание канала ствола.

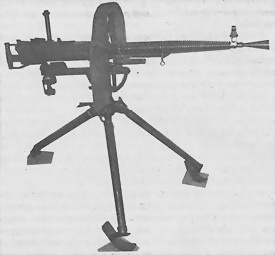

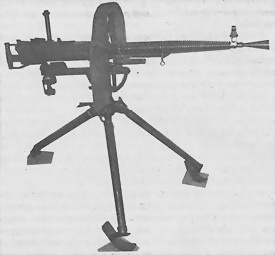

7,62-мм станковый пулемет обр. 1939 г. ДС на треножном станке Дегтярева со щитом

Оригинальной чертой пулемета был двойной темп стрельбы — 600 выстр./мин. для стрельбы по наземным целям и 1200 выстр./мин. для стрельбы по воздушным целям. Для этого служил смонтированный в затыльнике пружинный буфер, включавшийся при больших углах возвышения. Буфер увеличивал скорость наката затворной рамы и, соответственно, темп стрельбы.

Сменный ствол для лучшего охлаждения снабжался поперечным оребрением по всей длине, при этом диаметр ребер уменьшался от казенной части к дульной. На дульной части ствола крепился конический пламегаситель. Для облегчения смены ствола и переноски пулемета служила рукоятка ствола.

Пулемет имел складной рамочный прицел со шкалами для легкой и тяжелой пуль. Органами управления служили две рукоятки затыльника и рычаг спуска, выполненные по типу пулемета «Максим». В связи с их установкой возвратно-боевую пружину (размещавшуюся на предыдущих опытных образцах в трубке затыльника) перенесли в трубку снизу ствольной коробки с левой стороны. Рукоятка заряжания располагалась с правой стороны ствольной коробки.

Наибольшие проблемы создавал механизм питания. Подачу ленты производил механизм ползункового типа при ходе подвижной системы назад. Пружинный извлекатель затвора извлекал патрон из ленты, снижатель опускал патрон закраиной гильзы в жесткие лапки затвора. Те же жесткие лапки извлекали из патронника стреляную гильзу, отражение которой производилось вниз следующим патроном. Сложная и сравнительно длинная траектория движения патрона при высоком темпе стрельбы требовала высоких скоростей его перемещения, вызывала рывки и резкие ускорения, что часто приводило к демонтажу или деформации патрона. В связи с этим использовались патроны только со стальной или биметаллической гильзой, использование в ДС-39 патронов с латунной гильзой запрещалось. Питание должно было производиться из матерчатой или металлической ленты (характерно, что в том же 1939 г. ковровский конструктор И.И. Раков создал новую машинку для снаряжения лент).