VII. Как уходил со сцены романтизм

1. Во Франции первая половина XIX в. – это эпоха расцвета литературы, столь же богатой гениальными писателями, как эпоха Ренессанса или начало века классицизма. Но во время Второй империи начались сумерки богов. Виктор Гюго, который не принял государственного переворота, до конца режима жил в ссылке, вначале на острове Джерси, а затем на острове Гернси. Как для писателя этот период оказался для него плодотворным, так как ссылка обеспечила досуг для создания таких великих произведений, как «Отверженные». Но его удаленность лишила школу романтизма ее самого блестящего представителя. Что касается Ламартина, то политический провал превратил его в неимущего писателя, то есть принужденного работать. Он доходит до того, что принимает пенсию от Наполеона III, который со свойственным ему великодушием, без каких бы то ни было дополнительных условий предложил ее одному из самых постоянных и самых благородных своих противников. Даже если бы романтизм сохранил своих представителей, он все равно бы изменился. Чувство новизны исчерпалось; потребности стали иными; читатели потеряли веру. К 1852 г. на глазах у французов рухнуло столько режимов, что они стали настоящими циниками и насмешниками. До 1830 г. некоторые из них верили в трон и алтарь; до 1848 г. оставалась вера в народ и прогресс. Реставрация и революции их также разочаровали. Что оставалось? Наука? Промышленность? Многие возлагали на них надежду, и учение Сен-Симона победно перешло от теории к практике. Но остальные с горечью наблюдали за посредственностью дельцов, глупостью общественного мнения и, уже ничего не ожидая от реального мира, искали убежища в совершенстве искусства.

2. Романтизм был уходом в прошлое, в будущее, в экзотику, в фантастику. Когда все эти пути оказались отрезанными, художнику оставалась одна дорога – погружение в мир формотворчества. В искусственно созданном раю человеческие условности сохраняли определенную ценность. Поэт не может не страдать или перестать презирать свое время, но он может, по крайней мере, вложить в воспоминания о своем несчастье упорядоченность и красоту. Создавать совершенные формы только ради создания форм – такой выход нашли для себя Бодлер, Флобер и поэты-парнасцы. Флобер, родившийся романтиком и остававшийся романтиком в глубине души, страстный поклонник Гюго, Гёте, Байрона, тем не менее понимает, что романтизм – это ошибка, бегство от реальности, и пишет самый антиромантичный из романов – «Мадам Бовари», «который является для романтизма тем же, чем в свое время являлся „Дон Кихот“ для рыцарских романов» (А. Тибоде). Флобер считает своим долгом описывать все низменное и посредственное: извращенное вольтерьянство в образе Омэ, христианство, потерявшее притягательность, в образе аббата Бурнизьена, искаженное представление о науке в образе Шарля Бовари, выродившуюся любовь в образах Родольфа и Леона. И что же тогда остается?

Ги де Мопассан. Фотография Феликса Надара. 1888

3. У поэта-романтика существует пристрастие к исповеди, но исповедь его блистательна. Его любовь могла быть несчастной, но она всегда оставалась героической. А Бодлер осознает ничтожность человека; выспренним словесным страстям, которые погубили Эмму Бовари, он противопоставлял реалистичную картину греха и порока; он является христианином в большей степени, чем мальчик из церковного хора и монархисты образца 1815 г. Он вызывает в памяти Расина; он предвещает Рембо, Верлена и Мориака. Он высказывается за «осознание зла» и за смерть – последний уход: «Смерть! Старый капитан! В дорогу! Ставь ветрило! / Нам скучен этот край! О Смерть, скорее в путь!»

[63] С подобным призывом обращается и Леконт де Лиль, глава парнасской школы:

Божественная Смерть, к тебе я глас возвысил!

Прижми к стальной груди детей своих чела;

Избавь нас от времен, пространств, и мер, и чисел

И возврати покой, что жизнь отобрала!

[64]Но этот нигилизм остается чисто словесным. Леконт де Лиль и его последователи-парнасцы неплохо приспособились к своему отчаянию, и большинство из них, как говорит Тибоде, умрут конторскими служащими. Они много говорят о смерти, но не испытывают никакого желания ее искать.

4. Во время Второй империи бо́льшая часть буржуазии предается удовольствиям. Режим ограничивает политические свободы, так забудем о политике! Никогда еще Париж не был столь легкомысленным и блестящим. Это время театрального ренессанса. Реалистичные буржуазные комедии Эмиля Ожье; нравоучительные буржуазные комедии Александра Дюма-сына; буржуазные водевили Лабиша, которые в течение последующих пятидесяти лет будут развлекать зрителей в Пале-Рояль, и, наконец, ослепительные оперетты Анри Мельяка и Людовика Галеви на музыку Оффенбаха. Все стремятся в Париж, чтобы насладиться этими спектаклями. Французская провинция уже не изолирована от столицы: благодаря железным дорогам любой провинциальный обыватель может теперь ежегодно приезжать в Париж и посещать театры. Теперь спектакль дают не в пятнадцати – двадцати залах, как во времена Мольера, а в сотне. Открываются новые кафе, обитые красным плюшем, освещенные позолоченными канделябрами-жирандолями. Красивое здание Оперы Гарнье символизирует богатство эпохи и ее пристрастие к новому рококо. Там с большим успехом идут оперы Гуно и Амбруаза Тома́. Знаменитые куртизанки соблазняют всех, вплоть до императора. Паива строит себе дворец на Елисейских Полях, и обозреватели говорят: «Там не хватает только тротуара». Колонка «чисто парижского» обозрения приносит газетам состояние. Вильмесан начинает издавать газету «Фигаро» в традициях Бомарше; Жан-Жак Вейс – «Журналь де Деба» в традициях Вольтера. Никогда еще талантливые журналисты не были столь многочисленны. Стремительный, легкий, поверхностный дух бульваров приобретает известность во всей Европе, но одновременно распространяет неверное представление о Франции как о стране легкомысленной. Музыка оперетт Оффенбаха на либретто Мельяка и Галеви дерзко «высмеивают» все то, что другие эпохи с уважением обсуждали. Канкан из оперетты «Орфей в аду», галоп из оперетты «Парижская жизнь», пародии на «Прекрасную Елену» вовлекают богов и людей в безудержную сарабанду. В викторианской Англии, где строго соблюдается по крайней мере внешняя благопристойность, французский роман в желтой обложке произвел скандал. Англичане приезжают в Париж, чтобы насладиться своей свободой, а затем порицают Париж за те удовольствия, ради которых они туда приезжали.

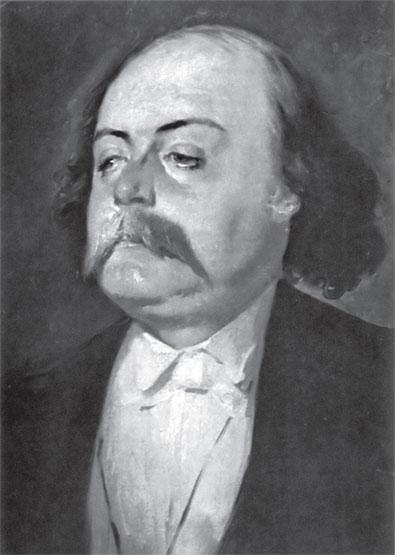

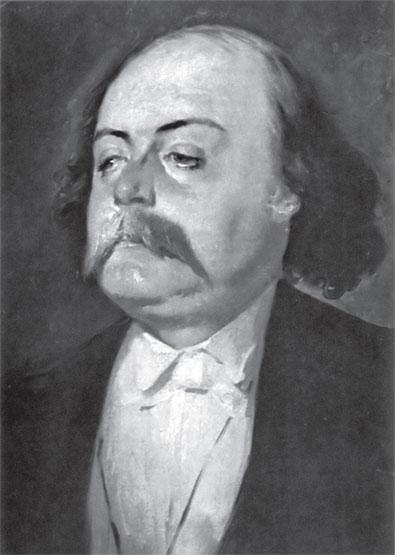

Эжен Жиро. Портрет Гюстава Флобера. Около 1856

Эмиль Золя. Фотография Этьена Каржа. Около 1865

5. Но бульвары – это далеко не вся Франция. Никогда еще страна не знала более сильного поколения критиков, эссеистов и историков. В 1863 г. Литтре выпускает свой Словарь французского языка, который по качеству приведенных примеров, по научной точности этимологии слов является капитальным трудом. В области критики царит Сент-Бёв, и его рубрика по понедельникам создает и разрушает репутации. Он представляет французам обширную галерею литературных и исторических портретов, объединяя научную эрудицию с тонкостью анализа романиста. Сент-Бёв, первейший защитник романтиков, больше других способствовал сохранению во Франции вкуса и традиций великих классиков. Поколение историков, гораздо более образованное, более методичное, чем поколение 1830-х гг., стремится найти общие идеи в событиях минувших эпох. Алексис де Токвиль, познакомившись с американской демократией, пишет «Старый режим и революция» – серьезный труд, которому Тэн будет обязан существенной частью своей книги «Происхождение современной Франции». Тэн и Ренан, Фюстель де Куланж стремятся более четко изложить историю на основе обширного синтеза. В 1863 г. Ренан опубликовал «Жизнь Иисуса», которая вызвала скандал, но император поддержал его с кафедры истории Коллеж де Франс. Между тем Мишле продолжает работать над своей книгой, наделавшей шуму, где сквозь облака чрезмерного лиризма сверкают величавые молнии, а Прево-Парадоль, журналист и историк, один из умнейших людей Второй империи, пишет пророческие книги о последствиях доктрины самоопределения национальностей. В Германии тоже существовали тогда знающие историки, но не было ни одного, кто мог бы преподнести науку в стиле Токвиля или Ренана.