Карло Марратта. Портрет Андре Ленотра. Около 1680

Франсуа де Труа. Портрет Жюля Ардуэна Мансара. 1699

4. В век Людовика XIV религиозные дела занимали такое же место, как и при Филиппе Красивом. Умы искали нового равновесия. Декарт наставлял их, что ничто нельзя считать истинным до тех пор, пока эта истинность не будет доказана. Он добавлял, что разум и метод ведут к вере. Откровенные атеисты были редки и вызывали возмущение. «Атеизма просто не существует, – писал Лабрюйер. – Великие, которых больше всего в нем подозревают, слишком ленивы, чтобы обосновать в своем мозгу, что Бога не существует; их вялость делает их холодными и безразличными к таким первостепенным вопросам, как природа души и значение истинной религии. Они этого не отрицают, но и не принимают, они просто об этом не думают…» Однако Гассенди, Сент-Эвремон были свободомыслящими, и даже в среде верующих Церковь сталкивалась с затруднениями политического и духовного характера. В политике возобновился старый спор о правах Церкви и правах Рима. В 1682 г. Галликанская церковь опубликовала энергичную «Декларацию», по которой французские епископы признавали власть папы в области веры, но отказывали ему в праве вмешиваться в дела мирские. Ватикан выразил несогласие, отказал в канонической инвеституре новым французским епископам, и король был вынужден уступить, чтобы приходы не остались без своих пастырей. Но галликанская политика, политика Декларации, политика Боссюэ, продолжала оставаться политикой Французского государства вплоть до Третьей республики, как это следует из «Аметистового перстня».

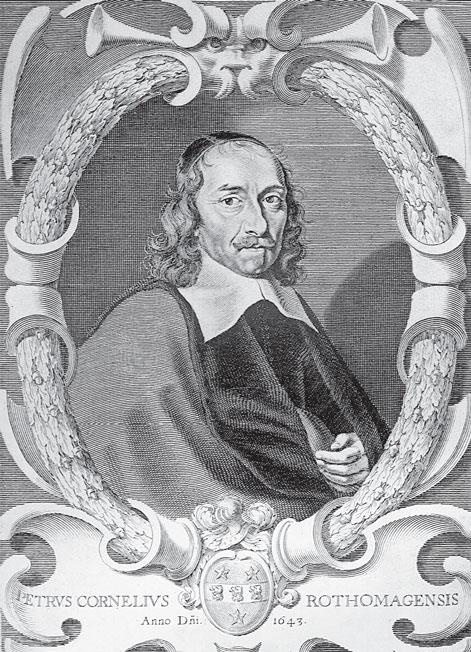

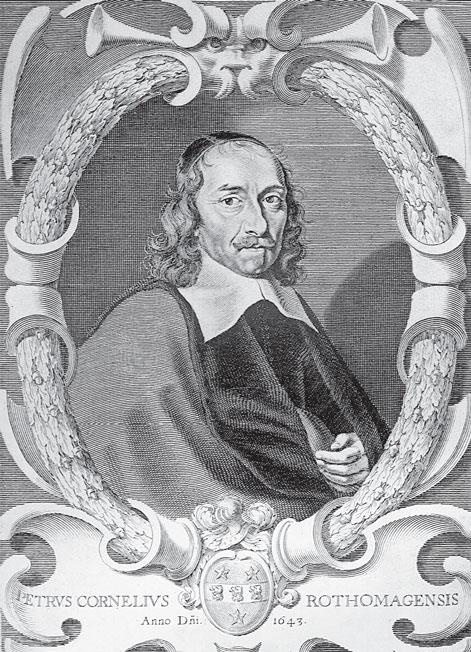

Пьер Корнель. Гравюра XVII в.

5. Самым серьезным духовным спором был спор между янсенистами и иезуитами. Он напоминает теологические споры Средневековья. Вера столкнулась с теми же самыми проблемами, что и во времена ересей: проблема зла и проблема свободной воли. Янсений, епископ Ипрский, в трактате о святом Августине («Augustinus») поддерживал мысль о неизбежной силе воздействия Божественной благодати, которая дарует человеку счастливую потребность не грешить. Эти идеи напоминали идеи Кальвина. На них нападали иезуиты, они были осуждены Римом, но во Франции их защищали отшельники из Пор-Рояля, а также Блез Паскаль в своем шедевре «Письма к провинциалу». Основной тезис Паскаля заключается в том, что в трактате «Augustinus» нет тех положений, на основании которых выносилось осуждение, и что в вопросах выбора веры никакие авторитеты не могут выдавать предписаний. Споры приобрели небывалую остроту. Иезуитский духовник короля ненавидел янсенистов, которые представляли мощную партию в парламенте и при дворе. Иезуиты и их друзья не видели большого зла в том, чтобы обмануть короля, который «полагал бы себя апостолом», если бы стал преследовать янсенистов. В конечном счете Пор-Рояль был уничтожен, а его приверженцы рассеяны. Но «малое общество» продолжало тайно существовать вплоть до XIX в., и непризнанный янсенизм оставался во Франции той формой политической оппозиции, которую парламенты будут использовать против короля еще и в XVIII в.

6. После того как Генрих IV установил религиозный мир своим Нантским эдиктом, в стране продолжали существовать протестанты (примерно 1 млн 200 тыс. человек). В основном они проживали в Лангедоке, в Дофине и на западном побережье. Католическое духовенство изо всех сил старалось преследовать R. P. R. («так называемую протестантскую религию»

[41]). Под давлением своего духовника Людовик XIV запретил протестантам строить новые храмы, а затем дал священникам право приходить к умирающим приверженцам R. P. R., чтобы постараться обратить их в католичество раньше, чем они умрут. В 1681 г. король разрешил обращение в католичество детей, начиная с семилетнего возраста. Обоснование всякого принуждения в вопросах веры искали в трудах святого Августина. Затем протестантам запретили быть нотариусами, судебными исполнителями и даже бакалейщиками! Под давлением отца Лашеза и мадам де Ментенон король счел, что исполняет свой долг, разрешив «драгонады», во время проведения которых солдаты короля пытали подданных короля, принуждая их обратиться в католичество. Они проявляли такую жестокость, что многие запуганные протестанты отрекались и переходили «от пытки к причастию». Наконец 17 октября 1685 г., в роковой для Франции день, король подписал отзыв Нантского эдикта. R. P. R. было запрещено проведение открытого богослужения. Раздались «единодушные» хвалебные отклики, что всегда является признаком давления. Некоторым протестантам удалось эмигрировать в Англию, в Голландию и даже в Америку, где они создали уважаемые и вполне заслуживающие уважения гугенотские общины. Франция лишилась 400 тыс. французов из числа самых лучших. Она сильно обескровила свою армию, свой морской флот, свое чиновничество и свою торговлю. Это явилось самой большой ошибкой царствования Людовика XIV.

Пьер Савар. Жан Расин. Гравюра. 1772

7. Перевод двора в Версаль разделил «двор и город». Но город самозабвенно подражал двору. Помимо дворянства, парижское общество состояло из чиновников, врачей, литераторов и купцов. Комедии Мольера показывают, что именно подлежало высмеиванию: скупость буржуа, педантизм врачей, «смешные жеманницы», ученые женщины, святоши. Но если у ученых женщин и были свои слабости, то вместе с тем они были очень полезны в деле распространения любви к литературе и унификации языка. Салоны – а они существовали еще со времен Людовика XIII – способствовали преобразованию французского языка в язык классический и всеобщий. Благодаря «жеманницам» и их друзьям Франция превратилась в «страну грамматистов». Литература стала предметом национального интереса. «Учтивость, – говорит Вольтер, – проникла даже в лавчонки». Парижанин, изображенный Лабрюйером, аккуратно читает «Gazette de Hollande» или «Mercure Galant», проводит несколько часов в обществе женщин, ходит на парады войск, в комедию, может напеть все оперные дуэты. Он – завзятый зритель, уличный зевака, сплетник. Но главное, он – закоренелый горожанин. «С большинством горожан, если вы хотите, чтобы вас поняли, нельзя говорить ни о полях под паром, ни о молодых деревьях, оставленных на вырубаемых участках, ни об отводках винограда или фруктовых деревьев, ни о покосах: эти слова звучат для них не по-французски. Говорите с ними о торговле текстилем, о расценках или о проценте, соразмерном с долей участия каждого, или об иных путях обжалования, гражданского прошения на имя суда, получения жалованья или передачи дел в высшую инстанцию. Они знают свет и с его хорошей, и с его плохой стороны; но им совершенно неизвестна природа, ее начала, ее развитие, ее дары и щедроты» (Ж. Лабрюйер). Однако в следующем веке все изменится с приходом Руссо.