10. Но реакция клубов была иной. В Якобинском клубе граждане требовали считать короля отрекшимся от власти. Представители кордельеров даже высказывались за упразднение королевства. Эта резолюция вызвала раскол, и умеренные, не желая оставаться в клубе, где преобладают «бешеные» из Пале-Рояль, создали свой Клуб фельянов. Оставшаяся часть клуба, где теперь заправлял Робеспьер, все больше оказывалась под влиянием народных секций. Якобинский клуб утрачивал свой парламентский и почти академический характер и становился откровенно революционным. Клуб кордельеров – Общество друзей прав человека и гражданина, – еще более неистовый, чем якобинцы, сразу после событий в Варенне стал республиканским. В нем заседали уже другие люди: Дантон, Камиль Демулен, Марат, Эбер. Они высказываются за «уничтожение бездушной королевской машины». Учредительное собрание возражает. Сьейес высказался за королевское правление, «потому что тогда пирамида власти имеет свою вершину», что нужно считать соображением скорее эстетическим, чем политическим. Барнав, молодой депутат от третьего сословия, романтический красавец, посланный в Варенн как один из комиссаров Учредительного собрания для того, чтобы привезти Людовика XVI в Париж, был тронут несчастьями королевской семьи и защищал ее. «Я сильно постарел за короткое время», – говорил он. Но и само Учредительное собрание постарело. Поначалу это был авангард и мозг революции, теперь оно изжило себя и расползлось. Многие его члены, потеряв надежду, говорили, что конституция не будет действовать, если не укрепить ее властью. Ривароль насмехался над людьми, которые, «побывав поджигателями, предлагают себя в пожарные». Комитеты, на которые была возложена обязанность расследования бегства короля, пришли к выводу, что падение власти могло бы привести к осложнениям с заграницей, что страна к этому не готова, что выбор регента (герцога Орлеанского? или герцога Шартрского?) вызывает затруднения и что в конечном счете лучше «предать дело забвению». Наконец 4 сентября конституция была завершена. Король явился в Учредительное собрание, чтобы принять ее публично. «Революция закончилась, – сказал король. – Пусть нация вновь обретет свой веселый нрав». Но страсти нельзя так быстро успокоить. 20 сентября, закончив свою работу, Учредительное собрание самораспустилось. Перед этим, по предложению «неподкупного Робеспьера», который считал своих коллег обделенными революционным духом и хотел, чтобы политический корпус был полностью обновлен, Учредительное собрание постановило, что никто из его членов не войдет в новую ассамблею. Это лишало страну накопленного опыта. «Нам предстояло совершить страшную ошибку, и мы не преминули это сделать», – сказал Малуэ.

III. Как погибла монархия

1. В связи с тем, что члены Учредительного собрания самоустранились, в новое собрание, названное Законодательным, были избраны новые люди. Исчезло правое крыло старого режима. Крыло законодательное состояло из фельянов – умеренных якобинских диссидентов. Уже один этот факт позволяет оценить ту быстроту, с которой вчерашние революционеры назавтра превратились в реакционеров. Фельяны оставались тем, чем они были всегда, – конституционными монархистами. В глазах кордельеров они выглядели уже контрреволюционерами. В центре помещались депутаты, называвшие себя независимыми, а на деле они оставались неопределившимися. Слева сидели те, кого позднее назовут жирондистами, потому что во главе у них стояли депутаты от Бордо (Гаде, Верньо). По сути, они были якобинцами, но в 1791 г. их назвали бриссотинцами, по имени одного из их руководителей, уроженца Парижа. Главными были двое: Жак Бриссо, одаренный писатель, «столь же остроумный, сколь и непредсказуемый», некоторое время живший в Англии и Америке. Он путешествовал, и его считали дипломатом. Вторым руководителем был Пьер Верньо, адвокат, романтик и меланхолик, искавший выход из этого обманчивого мира через бунт, призыв к оружию и обращение к Античности. Жирондисты, вскормленные Демосфеном и Плутархом, скорее ораторы, чем бойцы, способные как на рыцарский энтузиазм, так и на неоправданную твердость, почти поголовно отдали бы свою жизнь «за произнесение превосходной речи». Их увлекало собственное красноречие. «При ближайшем рассмотрении это был блестящий политический штаб, но без единого государственного деятеля» (А. Сорель). Среди крайне левых находились несколько представителей кордельеров, но подлинные вожди – Робеспьер, Марат, Дантон – в Законодательное собрание не входили.

2. Дантон, сын крестьянина из Шампани, приехавший в Париж для завершения образования в области права, был женат на дочери хозяина кафе и вскоре завоевал свой квартал, принадлежавший кордельерам. Как и Мирабо, он отличался силой и внешним безобразием в результате перенесенной оспы. «Природа, – говорил он, – наградила меня атлетическим телом и суровой внешностью Свободы». Этим умным Портосом владели буйные страсти, соответствующие его внешности. Он любил Париж, любил жизнь и свою жену. Время от времени он нуждался в отдыхе и любви. С 1788 г., будучи адвокатом при королевском совете, он говорил: «Разве вы не видите, что надвигается лавина?» Реалист, он с головой посвятил себя революции, уверенный в ее успехе. По убеждениям он не был ни против монархии, ни против частной собственности, ни против Церкви. Продажный? Возможно, но, как и Мирабо, ради того, чтобы руководить, а не подчиняться. «Такой человек, как я, – бесценен», – говорил он. Подобные слова и поведение привели бы в ужас Робеспьера. Насколько жизнерадостным выглядел Дантон, настолько же угрюмым казался простой адвокат из Арраса. «Он родился нежным, чувствительным и робким». Первый ученик в коллеже. Визит к Руссо наложил отпечаток на всю его жизнь. «Честолюбие и макиавеллизм служили ширмой для утописта и фанатика своей несбыточной мечты». Но если Максимилиан и пользовался словарем «Общественного договора», то, напротив, в нем не было ничего от истинной нежности Жан-Жака. Его зеленые близорукие глазки, голова «рассерженного кота», холодные, напыщенные манеры, его интеллигентская высокомерность, убежденность в собственной непогрешимости, обдуманная и вероломная клевета создавали вокруг него пустоту и страх. Однако у всех вызывала уважение его твердость. «Робеспьер пойдет далеко, – говорил Мирабо. – Он верит в то, о чем говорит». Дантон любил любовь, Робеспьер любил только самого себя, а для других оставлял равенство. Дантон любил драку, Робеспьер – лесть. Дантон был чувствительным, Робеспьер – неподкупным. Дантон обращался на «ты» ко всем своим друзьям. Робеспьер говорил «ты» только народу, который восхищался его добродетелями, целомудрием, честностью, потому что в те времена эти качества встречались крайне редко. Дантон поддерживал Робеспьера, который нуждался в его силе и опирался на нее, но его раздражала «буйность этого титана». И он вынашивал планы отказаться от его помощи.

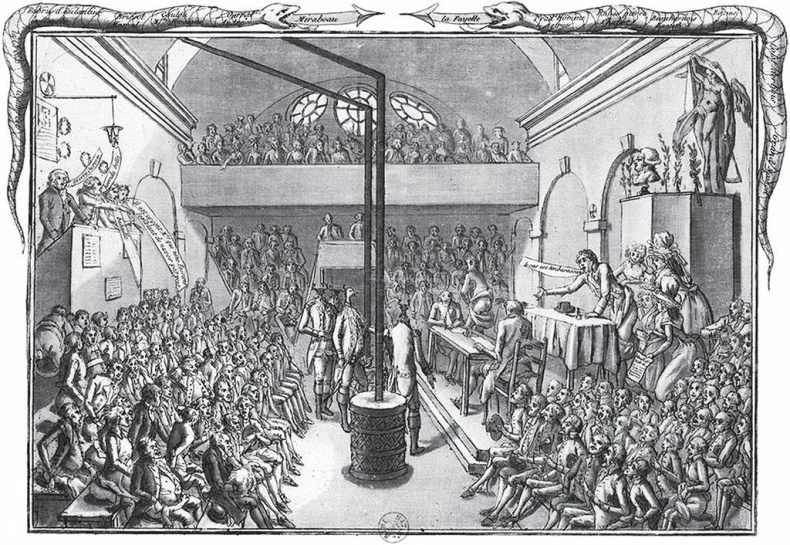

Клуб якобинцев: дебаты о войне между Пруссией и Австрией. Сатирическая гравюра. 1792

3. Король прибыл в Законодательное собрание, и его встретили аплодисментами. Он говорил о восстановлении порядка в армии и о подготовке Франции к обороне. Эта тема нашла отклик у жирондистов. Среди них многие мечтали объявить войну феодальной Европе. Разве эмигранты из Кобленца и австрийский император не суть злейшие враги революции? Кампания против родного брата королевы позволила бы привести французскую политику в боевую готовность, бороться против эмигрантов и непокорных священников и принудить короля сделать выбор. Внутреннее положение оставалось тяжелым. Не хватало хлеба. Ассигнаты обесценивались. Осадное положение – это одно из средств, к которым прибегают слабые правительства. Король – или, по крайней мере, его военный министр граф Нарбонн-Лара – не возражал против начала войны. Они надеялись таким образом навести в армии порядок и, добившись победы, спасти монархию. А вот королева в глубине души надеялась спасти монархию через поражение своей страны. Прославленный Кондорсе, математик и философ, оракул собрания, будучи в принципе пацифистом, из гуманности превратился в сторонника войны. Только Робеспьер боялся войны. «Нас предадут, следовательно победят, – говорил он. – Или же, если мы одержим верх, победившие генералы превратятся в нового врага народа». Он был прав (позднее это подтвердила авантюра, предпринятая Бонапартом), но эта опасность осознавалась с трудом, и Законодательное собрание не верило в такую возможность. Новый, более молодой австрийский император Франц II страстно желал принять вызов жирондистов. Европейские государи видели двойную выгоду в борьбе с Францией: «Защитить свои троны и ослабить соперника» (А. Герар). У партии войны не было недостатка в предлогах: трудности Франции в отношениях с курфюрстом Трира из-за эмигрантов, поддержка, оказанная бельгийским революционерам, захват папского владения в Авиньоне. Император Австрийский вмешивался во внутренние дела Франции, посылая провокационные ноты, изобличая Якобинский клуб и отрицая, что король на свободе. Действительно, после короткого медового месяца Людовик XVI вступил в конфликт с Законодательным собранием. Он отказался утвердить меры против эмигрантов и священников, за которые проголосовало собрание, и разразилась яростная борьба против королевского вето. Париж голодал, и вновь обвинили «господина Вето» – теперь уже в том, что он морит голодом парижан, ожидая момента, когда их перережут его друзья из-за Рейна.