Мане-Кац на склоне лет проводил довольно много времени в Израиле, где и умер в 1958 году; спустя почти двадцать лет, в 1977 году, в его доме в Хайфе был открыт музей, существующий и поныне. Музей Шагала был открыт в 1973 году, еще при жизни мастера, в Ницце, музей Цадкина97 — спустя пятнадцать лет после смерти скульптора, в 1982 году в Париже. В Израиле же в 1968 году умерла Хана Орлова, спасшаяся от Холокоста в нейтральной Швейцарии98.

Эжен Эбиш в 1939 году вернулся в Польшу. Он сменил имя, и ему удалось, скрыв еврейские корни, преподавать в Академии изящных искусств Кракова, которую он в 1945 году возглавил. Позднее он преподавал в Академии изящных искусств Варшавы, принимал участие во многих выставках и умер в 1987 году, перешагнув 90-летний рубеж.

Очевидно, что привычной среды «Улья» после Второй мировой войны уже не было (хотя другие художники продолжали жить и работать в этом здании), но выросшая из «Улья» «Парижская школа», на наш взгляд, просуществовала столько лет, сколько прожили художники, начавшие в «Улье» и вокруг него свой творческий путь в 1900–1910-х годах. По всей видимости, именно кончина И. Анчера в 1992 году, спустя два года после его ретроспективной выставки в галерее Кати Гранофф в столице Франции99, ознаменовала собой конец жизненного пути последнего из художников «золотого века» «Парижской школы».

Нет другой страны, искусство которой подверглось бы столь сильному влиянию художественного мира Франции в XX веке, особенно его первой половине, как Россия. Как уже было сказано, великий русский портретист В. А. Серов прибыл во Францию уже сложившимся мастером, однако и для него знакомство с новой живописью стало вызовом, от которого он не мог отмахнуться, свидетельством чего, в частности, стал натюрморт Анри Матисса, перерисованный В. А. Серовым на заднем плане созданного им изумительного портрета И. А. Морозова100. Целый ряд художников, формирование стилистики которых проходило в непосредственном контакте с живописцами «Парижской школы», которыми, впрочем, были в те годы и они сами, вернулись в Россию, где проработали многие десятилетия, как, в частности, Роберт Фальк, Давид Штеренберг и Натан Альтман. Фактически, именно эти живописцы, в наше время справедливо относимые к числу наиболее значительных российских художников XX столетия, перекинули мостик от первой ко второй волне российского художественного авангарда: кажется очевидным, что именно на почве работ Фалька, Штеренберга и Альтмана в значительной мере выросло искусство Оскара Рабина и Михаила Рогинского, которые, в свою очередь, эмигрировав из СССР, осели именно во Франции. Пусть даже Оскар Рабин указывает, что приехал в Париж в 1978 году уже полностью сложившимся художником, ни одной работы кого-либо из живописцев Монпарнаса никогда не видев101, и сам дух его живописи, и экспрессионистский стиль его письма, и обстоятельства, в которых он оказался, особенно после лишения его советского гражданства, вызывают в памяти очевидные параллели с художниками русско-еврейской диаспоры, оказавшимися во Франции за пятьдесят-семьдесят лет до него.

В 1970–1980-е годы художественный мир Парижа был, разумеется, радикально другим, чем в начале века, однако и тогда галеристы и искусствоведы русско-еврейского происхождения играли значимую роль в знакомстве неравнодушной интеллигентной публики с новым для них искусством. Подобно тому как в 1910–1920-е годы Поль Гийом, Леопольд Зборовский и Йонас Неттер поддерживали и пропагандировали искусство Амедео Модильяни и Хаима Сутина, в 1970–1980-е годы Дина Верни (урожденная Айбиндер, 1905–1991), Александр Глезер и некоторые другие поддерживали Оскара Рабина, Михаила Рогинского, Эдуарда Штейнберга и Владимира Янкилевского и пропагандировали их самобытное искусство. В последние сорок лет, когда, кроме четырех вышеупомянутых живописцев, во Франции обосновались такие крупные художники, как Олег Целков, Эрик Булатов, Юрий Купер, Владимир Кара, Борис Заборов и другие, правомерно говорить о новом, фактически третьем этапе развития «Парижской школы».

Третьем, ибо после Второй мировой войны, когда целый ряд (хотя, к счастью, далеко не все и, насколько можно судить, даже не большинство) живших и работавших на Монпарнасе живописцев были депортированы в нацистские лагеря смерти и погибли, начался второй, «серебряный» век «Парижский школы», среди звезд которого немало художников российского происхождения, в частности Сергей Шаршун (Serge Charchoune, 1888–1975), Андрей Ланской (1902–1976), Николя де Сталь (Nicolas de Staël, 1914–1955), Серж Поляков (Serge Poliakoff, 1900–1969) и, конечно, Соня Делоне, ставшая первой женщиной-художницей, персональная выставка которой прошла в Лувре102. Во второй половине 1970-х годов начался поэтому третий, «бронзовый» век русско-еврейской «Парижской школы».

Каждому из вышеупомянутых художников посвящены многочисленные книги и статьи, изданные к настоящему времени на разных языках; задача же настоящей монографии — попытаться описать и проанализировать ту среду, в которой смогло появиться, окрепнуть, сохраниться и утвердиться их творчество. Среда эта чрезвычайно малоизвестна — и при этом очень мифологизирована.

ГЛАВА 5

ИЗНАНКА МИФА: ТРУДНЫЙ ПУТЬ НОВОГО ИСКУССТВА В МУЗЕЙНЫЕ СОБРАНИЯ ФРАНЦИИ

Не так просто понять, что именно так влекло всех, кто стремился заниматься художественным творчеством, именно в Париж. Французский истеблишмент был не более восприимчив к новым художественным веяниям, чем любой другой, свидетельством чего были решения жюри ежегодного Парижского салона, на протяжении многих лет отвергавшего работы знаменитых сегодня представителей Барбизонской школы и импрессионистов, которым приходилось выставляться отдельно, то в Салоне отверженных, то в Салоне Независимых, что значительно сокращало их возможности продавать свои работы. Особенно сложно представить, что побуждало так рваться во Францию евреев — спустя считанные годы после всплеска антисемитизма, проявившегося в «деле Дрейфуса»103. В 1988 году Альфреду Дрейфусу в Париже поставили памятник в саду Тюильри, в 1994 году перенесенный на бульвар Распай, на который выходит кафе «Ротонда», бывшее вторым домом художников «Парижской школы» в первые два десятилетия XX века, — однако открытие этого памятника не застал даже проживший 98 лет М. З. Шагал, что уж говорить об остальных.

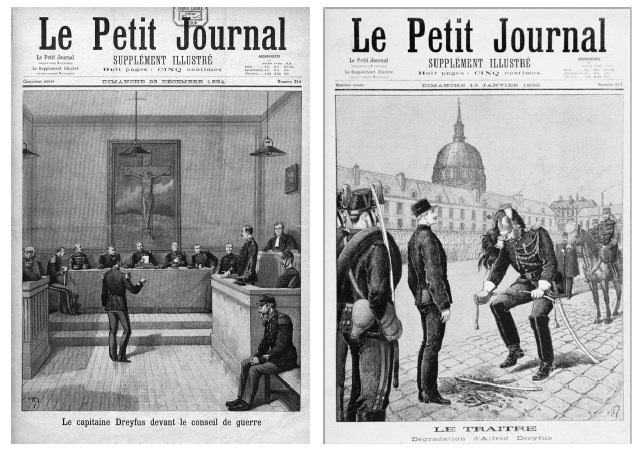

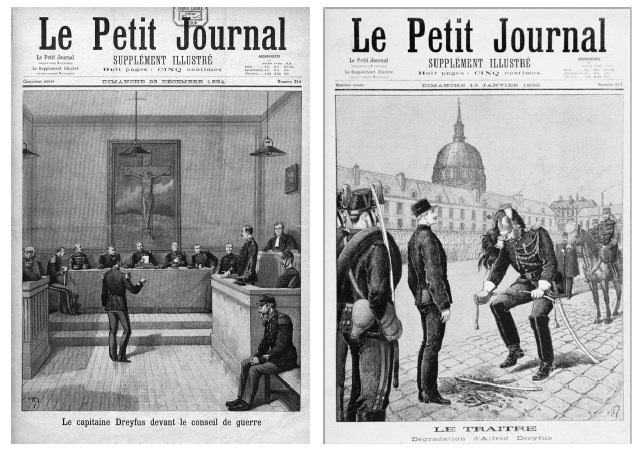

Ил. 28–29. Обложки журнала Le Petit Journal от 23 декабря 1894 г. и 13 января 1895 г., посвященные суду над Альфредом Дрейфусом и его разжалованию

И все же миф о французской столице как покровительнице искусств действовал чарующе; «Париж! Само название звучало для меня как музыка», — вспоминал М. З. Шагал104. Когда же в двадцатитрехлетнем возрасте он сумел оказаться в городе своей мечты, чувства его были совсем, совсем иными: «Только огромное расстояние, отделявшее мой родной город от Парижа, помешало мне сбежать домой тут же, через неделю и месяц. Я бы с радостью придумал какое-нибудь чрезвычайное событие, чтобы иметь предлог вернуться»105.